Nicht lieferbar

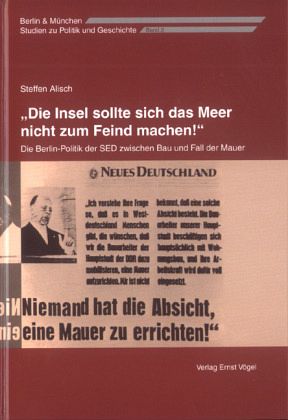

"Die Insel sollte sich das Meer nicht zum Feind machen!"

Die Berlin-Politik der SED zwischen Bau und Fall der Mauer

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Die umfassende Untersuchung des Berliner Politologen Steffen Alisch beleuchtet mit der geteilten deutschen Hauptstadt einen besonders brisanten Schauplatz des Kalten Krieges. Die SED versuchte jahrzehntelang auf vielfältige Art und Weise, den "imperialistischen Brückenkopf" West-Berlin zu beseitigen oder zumindest zu neutralisieren. Mit seiner eindrucksvollen Analyse der strategischen und taktischen Aspekte der Berlin-Politik der ostdeutschen Kommunisten schließt der Autor eine bedeutende Forschungslücke. Er analysiert insbedondere die Kontakte und Verhandlungen Ost-Berlins mit West-Berlin...

Die umfassende Untersuchung des Berliner Politologen Steffen Alisch beleuchtet mit der geteilten deutschen Hauptstadt einen besonders brisanten Schauplatz des Kalten Krieges. Die SED versuchte jahrzehntelang auf vielfältige Art und Weise, den "imperialistischen Brückenkopf" West-Berlin zu beseitigen oder zumindest zu neutralisieren. Mit seiner eindrucksvollen Analyse der strategischen und taktischen Aspekte der Berlin-Politik der ostdeutschen Kommunisten schließt der Autor eine bedeutende Forschungslücke. Er analysiert insbedondere die Kontakte und Verhandlungen Ost-Berlins mit West-Berliner Behörden und Parteien. Thematisiert werden u. a. die Passierscheingespräche, die "Inner-Berliner" Ausführungsverhandlungen zum Vier-Mächte-Abkommen, die Vertragspolitik der siebziger und achtziger Jahre sowie die informellen Kontakte zwischen SPD und SED in der letzten Dekade der SED-Diktatur.In der "Ära-Honecker" vergrößerte sich schrittweise die Abhängigkeit Ost-Berlins von Finanzspritzen aus Bonn, was die SED auch zu einem gewissen Pragmatismus in Berlin-politischen Fragen nötigte. Ungeachtet dieser punktuellen Abweichung von der eigenen Dogmatik wuchsen in den achtziger Jahren jedoch die Möglichkeiten da deren normative "Abwehrkräfte" schwanden. Wirkt dieser virulente Abbau mentaler Barrieren gegenüber der kommunistischen Diktatur noch heute nach, kann also die große Stabilität der rot-roten Koalition in Berlin als später Erfolg der Berlin-Politik der SED angesehen werden?