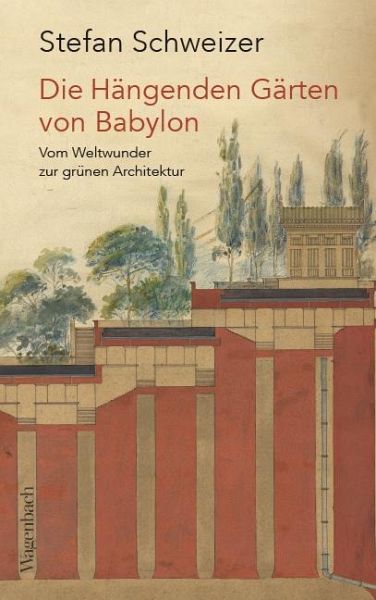

Die Hängenden Gärten von Babylon

Vom Weltwunder zur grünen Architektur

Mitarbeit: Maier-Solgk, Frank

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 1-2 Wochen

28,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Unter den sieben antiken Weltwundern nehmen die Hängenden Gärten von Babylon eine Sonderstellung ein - auch weil sie als einziges keine Spuren hinterließen: Bis in die Moderne ist umstritten, ob die monumentale bepflanzte Terrassenarchitektur jemals existierte.Der Faszination für die Hängenden Gärten tat das keinen Abbruch - im Gegenteil. Vom Altertum bis hin zu Karl Friedrich Schinkel erzählt eine Überlieferungs- und Imaginationsgeschichte davon, wie sich jede Epoche ihr eigenes Bild von diesem Urtyp der Gartenkunst machte - und von seiner sagenumwobenen Erschafferin, der babylonische...

Unter den sieben antiken Weltwundern nehmen die Hängenden Gärten von Babylon eine Sonderstellung ein - auch weil sie als einziges keine Spuren hinterließen: Bis in die Moderne ist umstritten, ob die monumentale bepflanzte Terrassenarchitektur jemals existierte.Der Faszination für die Hängenden Gärten tat das keinen Abbruch - im Gegenteil. Vom Altertum bis hin zu Karl Friedrich Schinkel erzählt eine Überlieferungs- und Imaginationsgeschichte davon, wie sich jede Epoche ihr eigenes Bild von diesem Urtyp der Gartenkunst machte - und von seiner sagenumwobenen Erschafferin, der babylonischen Königin Semiramis. Neben Rekonstruktions-phantasien, die mit Robert Koldeweys archäologischer Wiederentdeckung Babylons um 1900 ihren Höhepunkt erreichten, zeugen zahlreiche Anlagen seit der Renaissance vom Einfluss der Hängenden Gärten: der Palazzo Piccolomini in Pienza, der Palazzo Ducale in Urbino, die Kleine Eremitage in Sankt Petersburg oder die Dachgärten Le Corbusiers.Im Zeichen von Nachhaltigkeit und Klimaschutz erneuert heute eine grüne »Hortitecture« das alte Versprechen der Hängenden Gärten: blühende Natur inmitten gebauter Stadtarchitektur.