sagte der Kaiser, "daß Sie es zustande bringen würden - und nun bescheint die Sonne Ihr Werk." Drei Jahr zuvor, beim Richtfest, hatte Wagner in seinem Hebespruch gesagt: "Nun setzen wir aufs Haus das Dach, bewahr' es Gott vor Sturz und Krach." Er ahnte nicht, wie das werden sollte.

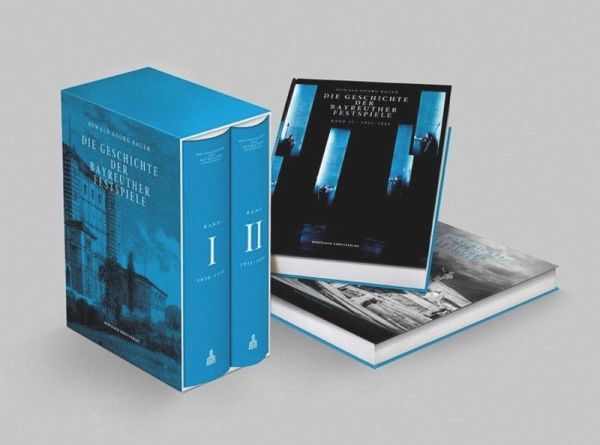

Die Geschichte dieses Hauses hat Oswald Georg Bauer, vormals Pressesprecher der Festspiele und Vertrauter des Wagner-Enkels Wolfgang, in vierzehnjähriger Arbeit dokumentiert - gründlicher, faktenreicher und ideologiefreier, als es je zuvor geschehen ist. Auf der einen Seite beschreibt der Theaterwissenschaftler Bauer das Festspielgeschehen, auf der anderen der kritische Historiker die Entstehung der Wahnfried-Ideologie. Streng protokollarisch fügt Bauer Dokumente über die Planung und Organisation, über die Finanzen und die Verwaltung, Berichte von Zeitzeugen, das Treiben fanatischer Wagner-Gesellschaften, Auszüge aus der Wagner-Literatur und Tausende von Presseberichten zu einem gewaltigen Panorama zusammen.

Allein der Vorgeschichte und dem ersten Jahr der Festspiele sind hundertzwanzig Seiten in den reichillustrierten, großformatigen zwei Bänden gewidmet. Detailliert beschreibt Bauer dann, von Jahr zu Jahr fortschreitend, die Inszenierungen, die Bühnenbilder und Kostüme, den Stil der einzelnen Dirigenten, die Kunst der Sänger, die Wege der Wagner-Exegese wie die politischen Irrwege, welche gleich nach dem Tod Wagners unter der Ägide Cosimas beschritten wurden, die zwar die Achtung vor dem Kunstwerk über alles stellte, aber auch für das Entstehen der "Wahnfried-Ideologie" verantwortlich war. Ihr zur Seite stand, als weltanschauliche "Großmacht", Houston Stewart Chamberlain, an dessen Gedankenwelt sich Siegfried Wagner, seit 1908 nach dem dynastischen Prinzip als Nachfolger seiner Mutter Leiter der Festspiele, infizierte, als er schrieb: "Hitler ist ein prachtvoller Mensch, die echte deutsche Volksseele." Bauer meidet die Rolle des Anklägers. Er überlässt es dem Leser, zu erkennen, wie Cosima, Siegfried und dann Winifred für das Kontinuum von völkischem Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus gesorgt haben.

Siegfried Wagner war ästhetisch ein Reaktionär, politisch ein Mann der Kompromisse. Er war der erste, der sich zu der Mahnung gezwungen sah: "Hier gilt's der Kunst", nachdem das Publikum nach einer Aufführung der "Meistersinger" bei den ersten Festspielen nach dem Ersten Weltkrieg 1924 das Deutschlandlied gesungen hatte. Aber er war, als Nationalist und als Antisemit, vom gleichen Geiste. Protokollhaft streng dokumentiert Bauer, wie Bayreuth zu Hitlers "Hoftheater" wurde, zu dem man pilgerte wie "nach Lourdes oder zu einer Wahrsagerin oder an sonst einen Ort suggestiven Schwindels" (Thomas Mann).

Die Mahnung "Hier gilt's der Kunst" wurde ein zweites Mal zur Wiedereröffnung der Festspiele 1951 ausgesprochen: nun von Wieland Wagner als Bitte, auf politische Diskussionen zu verzichten. Es war, so Bauer, der fatale Versuch, über die ideologische Vereinnahmung Wagners in den zurückliegenden sechs Jahrzehnten den Mantel des Schweigens zu breiten. Damit wurde Wieland dem neuen Publikum gerecht; es war, in großen Teilen, das alte. Auf den Titelseiten der Programmhefte sah es den Wagner-Kopf von Arno Breker, in ihnen las es Texte früherer Nazi-Ideologen wie Hans Grunsky und Curt von Westernhagen. Ästhetisch wählte der künstlerisch genialische Wagner-Enkel allerdings den Kurs der Konfrontation: durch die Abkehr vom früheren Naturalismus und den Weg zu Bühnenräumen als seelischen Landschaften. Diese Erneuerung führte zunächst zum Kulturgeheul der Alt-Wagnerianer, aber seit 1955 wurde der Grüne Hügel zu Attraktion. Die wichtigsten Anwälte - oder Retter - kamen von links: Theodor W. Adorno, Ernst Bloch, Marcel Reich-Ranicki und Hans Mayer, dessen Wagner Studien für Patrice Chéreau wichtig wurden.

Nach dem Tod Wielands (1966) kam es wieder zu dynastischen Profilierungsschlachten. Zwar wurde der jüngere Bruder nicht zur intellektuellen Identifikationsfigur, doch bewährte sich der gerade von der deutschen Kritik viel Geschmähte als geschickter Theaterleiter und ein Mann mit Rückgrat: Ob er sich nun vor den Ost-Berliner Regisseur Götz Friedrich stellte, der vor seiner Inszenierung des "Tannhäuser" erklärte, er finde die reaktionäre Wartburggesellschaft ganz konkret im Publikum wieder; oder Patrice Chéreau beisprang, dessen Inszenierung des "Ring" im Jubiläumsjahr zu Saalschlachten führte. Auf mehr als sechzig Seiten wird die Theaterarbeit des Franzosen aus jedem nur denkbaren Blickwinkel beleuchtet.

Bauer wird nie zum Indiskreten, wenn er über Stürze und Kräche berichtet: von den Eifersüchteleien eitler Dirigenten, die, wie Georg Solti, ihr Scheitern (beim sogenannten "romantischen Ring" von 1983) dem Festspielchef anlasteten; von zeitgenau publizierten Berichten voller Insinuationen gegen die Festspiele oder deren Leitung; von zelotischer Besserwisserei mancher Progressiven. Nur wenige Worte widmet Bauer der neuen, wieder dynastisch installierten Leitung. Er erkennt kaum neue Ideen, dafür viel Suche nach dem Sensationellen. Wer über Richard Wagner in Bayreuth schreibe, über die Familien- und Festspielgeschichte von 1876 bis zur Gegenwart, meinte Hans Mayer, "schreibe zugleich deutsche Geschichte und Welthistorie". Bauer ist das auf eindringliche Weise gelungen.

JÜRGEN KESTING

Oswald Georg Bauer: "Die Geschichte der Bayreuther Festspiele". Band I: 1850-1950. Band II: 1951-2000.

Deutscher Kunstverlag, Berlin 2016. Zus. 1292 S., Abb., geb., 128,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 17.08.2016

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 17.08.2016