Nicht lieferbar

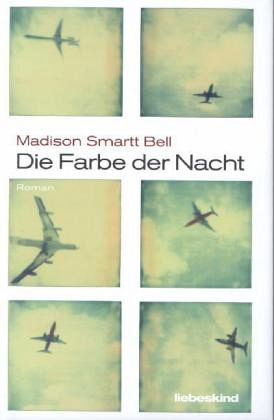

Die Farbe der Nacht

Roman

Übersetzung: Wasel, Ulrike; Timmermann, Klaus

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

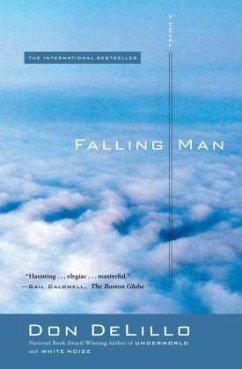

"Wie mein Herz frohlockte, als die Türme einstürzten!" Tagsüber arbeitet Mae als Croupière in einem Casino in Nevada, nachts streift sie allein durch die Wüste. Als sie im Fernsehen einen Bericht über den Anschlag auf das World Trade Center sieht, werden alte Erinnerungen wach. Die Kamera fängt das Bild einer Frau ein, die verletzt auf dem Bürgersteig kniet. Blut läuft ihr aus den Mundwinkeln, wie damals, als Mae sie das letzte Mal sah, doch nicht aus denselben Gründen. Dreißig Jahre zuvor waren Mae und Laurel Teil einer Hippie-Kommune, die grausame Morde beging. Als die Kommune von...

"Wie mein Herz frohlockte, als die Türme einstürzten!" Tagsüber arbeitet Mae als Croupière in einem Casino in Nevada, nachts streift sie allein durch die Wüste. Als sie im Fernsehen einen Bericht über den Anschlag auf das World Trade Center sieht, werden alte Erinnerungen wach. Die Kamera fängt das Bild einer Frau ein, die verletzt auf dem Bürgersteig kniet. Blut läuft ihr aus den Mundwinkeln, wie damals, als Mae sie das letzte Mal sah, doch nicht aus denselben Gründen. Dreißig Jahre zuvor waren Mae und Laurel Teil einer Hippie-Kommune, die grausame Morde beging. Als die Kommune von der Polizei ausgehoben wird, können Mae und Laurel als Einzige fliehen. Beide gehen mit falscher Identität in den Untergrund, ihre Wege trennen sich bis die Schatten der Vergangenheit sie einholen. Nach dem Einsturz der Zwillingstürme packt Mae ihr Gewehr und macht sich auf den Weg nach New York. Denn niemand kann seinem Schicksal entkommen.