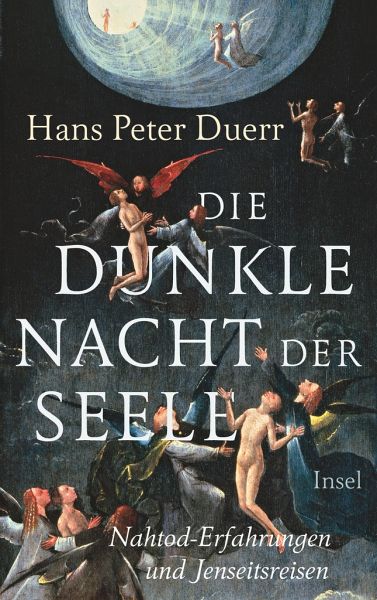

Die dunkle Nacht der Seele

Nahtod-Erfahrungen und Jenseitsreisen

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

38,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Sogenannte Nahtod-Erfahrungen und Seelenreisen hat man mit einigem Recht als das größte ungelöste Rätsel der Bewußtseinsforschung bezeichnet. Und in der Tat sind bislang sämtliche philosophischen, neurologischen oder psychiatrisch-psychologischen Erklärungsversuche gescheitert - um die esoterischen Ansätze gar nicht zu erwähnen.Im Gegensatz zu metaphysisch-spiritistischen Spekulationen über einen »Austritt« des Bewußtseins oder der Seele aus dem Körper erklärt Hans Peter Duerr Nahtod-Erfahrungen auf »naturalistische« Weise als eigentümliche und äußerst komplexe Halluzinatio...

Sogenannte Nahtod-Erfahrungen und Seelenreisen hat man mit einigem Recht als das größte ungelöste Rätsel der Bewußtseinsforschung bezeichnet. Und in der Tat sind bislang sämtliche philosophischen, neurologischen oder psychiatrisch-psychologischen Erklärungsversuche gescheitert - um die esoterischen Ansätze gar nicht zu erwähnen.Im Gegensatz zu metaphysisch-spiritistischen Spekulationen über einen »Austritt« des Bewußtseins oder der Seele aus dem Körper erklärt Hans Peter Duerr Nahtod-Erfahrungen auf »naturalistische« Weise als eigentümliche und äußerst komplexe Halluzination. Ihr Wirklichkeitscharakter ist einzigartig.Der bekannte Philosoph und Ethnologe Hans Peter Duerr hat alle zugänglichen Quellen über Nahtod-Erfahrungen und Seelenreisen von den Anfängen der Überlieferung bis in die Gegenwart dokumentiert und analysiert. Damit gelingt ihm ein leicht verständlicher, erhellender Überblick über Interpretationen und Meinungen zu dieser besonderen Erfahrung. Jenseits von Esoterik und dogmatischem wissenschaftlichem Rationalismus erhält ein häufig auftretendes und meist unverstandenes Phänomen eine überzeugende Erklärung.