Nicht lieferbar

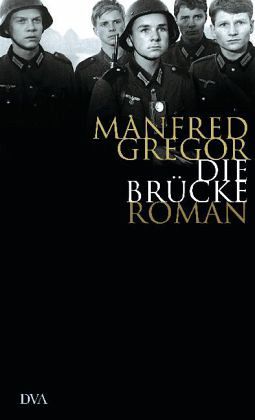

Die Brücke

Roman

Mai 1945. Irgendwo in Deutschland. Wenige Tage vor der Kapitulation. Sieben kurzerhand in Wehrmachtsuniformen gesteckte Hitler-Jungen sollen mit ein paar Karabinern und Panzerfäusten eine strategisch bedeutungslose Brücke verteidigen. Von ihrem Vorgesetzten verlassen, hilflos zwischen Abenteuerlust und wirren Glauben an die Rettung des Vaterlandes schwankend, nehmen sie den aussichtslosen Kampf auf, als plötzlich amerikanische Panzer anrollen.

"Die Brücke", erst als Buch, dann in der Verfilmung von Bernhard Wicki ein Welterfolg, ist das Mahnmal einer verführten und mißbrauchten Generation, die in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs als Kanonenfutter sinnlos verheizt wurde.

"Die Brücke", erst als Buch, dann in der Verfilmung von Bernhard Wicki ein Welterfolg, ist das Mahnmal einer verführten und mißbrauchten Generation, die in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs als Kanonenfutter sinnlos verheizt wurde.