ihrem umfangreichen, liebevoll ausgemalten Personal für unsere Zeit das sei, was die großen Romanserien wie Emile Zolas zwanzigbändiger, von 1871 bis 1893 entstandener Rougon-Macquart-Zyklus für das späte 19. Jahrhundert waren: epochale Porträts ihrer Zeit, die von einer Masse von Lesern verfolgt wurden.

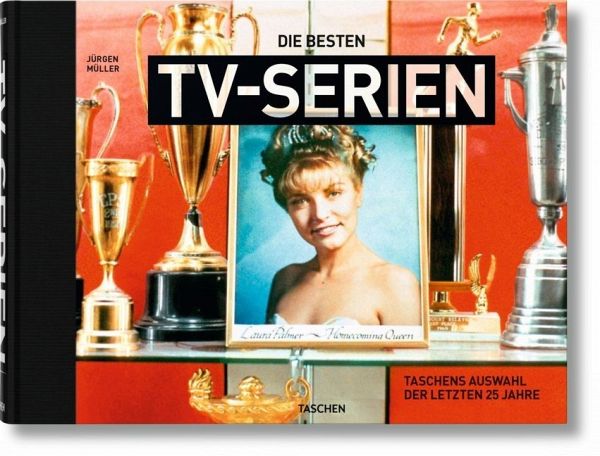

Jetzt gibt es einen selbst romandicken Riesenbildband, herausgegeben von Jürgen Müller, der in Dresden als Professor für Mittlere und Neuere Kunstgeschichte lehrt - und in dieser Geschichte der "besten Serien der letzten 25 Jahre" sehen die Stills aus den Fernsehserien plötzlich wie Historiengemälde aus: Der Held von "Homeland" bahnt sich seinen Weg durch die aktuellen Elendsviertel der Dritten Welt so dramatisch wie der Held in Emanuel Leutzes Monumentalbild "Washington überquert den Delaware", die emotional ramponierten Einzelkämpfer aus "Mad Men" sitzen da wie die sprachlosen modernen Großstadtmenschen in den Gemälden von Manet oder Caillebotte. Nun sollte man den TV-Serien neben ihrer Rolle als Romannachfolger nicht noch die Nachfolge der klassischen Schlachten- und Historienmalerei in Zeiten einer meist ungegenständlichen Kunst aufbrummen, zumal die Monumentalität der TV-Serie ja eher in der zeitlichen Ausdehnung liegt und nicht alles in das Wimmelbild eines Moments auf einer möglichst großen Leinwand zwingt - und trotzdem ist es interessant, wie der Kunsthistoriker neue Schneisen durch das schlägt, was wir auf DVDs sehen. Müller und Co-Autor Steffen Haubner zitieren in ihrem Vorwort die mittlerweile berühmte These des Fernsehkritikers Alan Sepinwall, dass die "modernen Meisterwerke" der TV-Kultur von Autoren, die vom Kino träumten, geschrieben wurden, als bloßer verhasster Broterwerb "unter der Annahme, dass sie niemals irgendjemand zu Gesicht bekommen würde" - und dass in diesem druckfreien, entwerteten Raum die entspannteste und daher beste Atmosphäre für bahnbrechende Experimente entstanden sei: "Diese Kombination von Aufgabe und Bedauern führte zu einer Welle von kühnen und aufregenden neuen Dramen, wie sie im Fernsehen noch nie zu sehen waren."

Das ist eine These, die im Kern besagt, dass man dann die besten Dinge macht, wenn man die Aufgabe nicht ganz ernst nimmt und sich Freiheiten erlaubt, wie man es nicht tut, wenn man unbedingt in einem bestimmten Format Erfolg haben will, sondern nur dann, wenn man in einem vergleichsweise risikofreien Raum auf sich aufmerksam machen will, um dann in der eigentlichen Welt zu reüssieren. Folgt man dieser These, dann entstand die Revolution der filmischen Erzählkultur in einer ähnlichen Situation wie im 19. Jahrhundert die später als bahnbrechend empfundene Malerei des Realismus und Impressionismus: Künstler wie Manet, die nicht im offiziellen Salon ausstellen durften, versammelten sich im "Salon des Refusés" und traten dort mit möglichst unkonventionellen Bildern an, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich zu lenken, träumten aber weiterhin davon, endlich im Salon aufgenommen zu werden - bis sie sahen, dass plötzlich der "Anti-Salon der Refusés" zur eigentlichen Neuerungsquelle wurde und entsprechend viel Publikum anzog. Entsprechend waren es die Refusés von Hollywood, die in der Schmuddelecke des TV-Formats eine wahre erzählerische Experimentalküche errichteten.

Und wie schon in dem Moment, in dem die augenflimmernden, verwirrenden und anfangs verlachten Werke der Pointillisten und Impressionisten plötzlich als der eigentlich adäquate Ausdruck einer beschleunigten Gegenwart empfunden wurden, hat man TV-Serien wie "Homeland" oder "24" mit ihren undurchsichtigen Helden schnell als die eigentlichen großen Epen einer vom Terrorismus destabilisierten Welt gefeiert, an die kein Kinofilm heranreicht. Und so, wie heute Millionen ins Musée Picasso strömen und übereinstimmend befinden, dass eine Frau, deren Ohr an der Nase klebt, ein bedeutenderes Bild sei als eine fotografisch präzise gepinselte Salon-Nackte, so ist das TV-Publikum auf immer größere Dosen von narrativen Brüchen aus. Bei "Lassie" und "Dallas" wusste man noch, wer die Guten und wer die Bösen sind; viele Identifikationsfiguren der neuen Serien sind Delinquenten: ein Mafioso in den "Sopranos", ein Drogenkoch in "Breaking Bad" - und die epochale Ausdehnung der Serien über zahlreiche Staffeln bringt einem durch ihr schieres Format diese Figuren nahe: Durch die Möglichkeit, mehrere Staffeln auf DVD nacheinander zu schauen, ist die früher vorgegebene Dosierung von einer Stunde pro Woche aufgehoben, die Fiktion überrollt das echte Leben wie ein Tsunami. Man trifft blinzelnde Kollegen mit Quadrataugen, die das Wochenende in New Jersey mit den Sopranos durchgemacht haben und sich nun in ihrer Heimatstadt wie verwirrte US-Mafiosi bewegen; sie sehen Tony Soprano häufiger als ihren Onkel, wissen über AJ besser Bescheid als über ihren Mann, steigen aus ihrem Cabrio wie Hank Moody. Die epische Länge der Serie nimmt so viel Lebenszeit in Anspruch, dass man die Sopranos, so Müller, "zum Teil seines Alltags machen muss", und dank Merchandising ragen fiktive Dinge plötzlich seltsam weit in die Realität hinein. Den Anfang machte hier die Tochter des Regisseurs David Lynch, dessen bahnbrechende Serie "Twin Peaks" vor einem Vierteljahrhundert anlief: Sie schrieb "Das geheime Tagebuch der Laura Palmer", das im Film eine Rolle spielt; es wurde ein Bestseller in der realen Welt. Auch den Roman "God Hates Us All", den die fiktionale Filmfigur Hank Moody in der Serie "Californication" geschrieben hat, kann man im realen Leben bestellen; auch er wurde fürs Merchandising geschrieben und entfaltete ein Eigenleben in der Welt der wirklichen Bücher, wobei der Titel wiederum ein Verweis auf Songs der Metal-Band Slayer ist.

All das nimmt Müller mit dem in der Kunstgeschichte geschulten Blick für allegorische Metaebenen, Subtexte und Verweise in die Motivgeschichte des Genres auseinander. So, wie man wissen muss, dass Manets Komposition des berühmten Skandalgemäldes "Déjeuner sur l'herbe" sich auf Marcantonio Raimondis "Urteil des Paris" bezieht; und so, wie es interessant ist zu wissen, dass der blasierte junge Mann in seinem 1868er "Frühstück im Atelier" vermutlich sein unehelicher Sohn ist, so zeichnet Müller die untergründigen Verbindungen und Motive hinter und unter den Serien nach: wie in der Serie "Twin Peaks" Motive aus "Rebel Without a Cause" wie Revenants auftreten oder wie man "Breaking Bad" nicht richtig lesen kann, wenn man nicht weiß, warum darin die Serie "Akte X" zitiert wird. Die Welt der TV-Serien erscheint ebenso von versteckten Botschaften durchwirkt wie die Welt der Renaissance-Malerei, mit deren Codes und Verweisen sich die klassische Kunstgeschichte befasst - und erscheint wie diese als Vehikel in einem Magnetfeld politischer Interessen. Serien wie "Homeland" prägen das Bild, das ein großes Publikum von der Sicherheit des eigenen Landes in Zeiten des Terrors hat, mehr als jede politische Kampagne. Und wenn in "Breaking Bad" vor allem auch die Sorge um seinen behinderten Sohn den erkrankten Helden zu seinen Verzweiflungstaten treibt, wenn man erfährt, dass die Behinderung des Sohns, so Müller, "Folge einer unzureichenden Krankenversicherung sein" könnte: dann wäre die Serie am Ende auch als ein politisches Instrument im Streit um die von Obama angestrebte Reform des Gesundheitswesens zu lesen - und dass man die "Sopranos" im New Yorker MoMA zeigt, ist da nur konsequent. Sie sind für die große Masse, was früher, für einen elitäreren Kreis, die Gemälde Edward Hoppers waren: Traum- und Albtraumbilder dessen, was aus einem selbst einmal werden könnte.

NIKLAS MAAK

Jürgen Müller (Hg.): "Die besten TV-Serien". Taschen-Verlag, 750 Seiten, 49,99 Euro

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 02.08.2015

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 02.08.2015