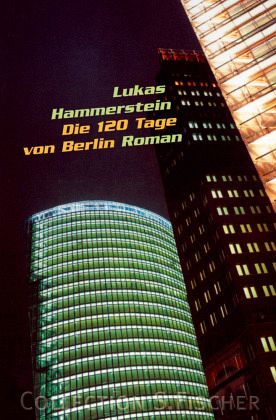

dem Dröhnen seines literarischen Fests das Haus des Seins in den Grundfesten zu erschüttern - in seinem jüngsten Roman "Die 120 Tage von Berlin" also jenen leerstehenden Neubau am Potsdamer Platz, in den zu Vorführzwecken vorübergehend eine zusammengewürfelte Schar von Scheinmietern einzieht. Nach Ablauf des dreimonatigen Gratiswohnens veranstalten die postkapitalistischen Hausbesetzer eine große Sause.

Schon mit dem Romantitel nimmt Hammerstein eine vom Alten Testament über den Marquis de Sade bis hin zu Pasolini verlaufende Spur der Verwüstung auf. "Ich will einen Funken aus der Nacht schlagen", raunt der Erzähler zu vorgerückter Stunde, "und damit die Welt anzünden." Sodom und Gomorrha, Nichtberliner ahnten es schon immer! Was für unbeschreibliche Ausschweifungen erwarten uns?

Nun, zunächst einmal wartet Hammersteins Roman mit einem Exzeß an Hauptstadtstimmung auf. Mit fast auf jeder Seite auftauchenden Signalwörtern wie "Hotel Adlon", "Johannes Rau" oder "Bundestagsverwaltung" erzeugt der aus dem Süddeutschen stammende Autor eine Zeichenkulisse, der man im Sinne von Roland Barthes "Berolinität" zuschreiben könnte. Vor diesem halbamtlichen Hintergrund treten die abgedrehten Typen aus dem total verrückten Versicherungshochhaus auf die Bühne. Während sie im wahren Leben als kreuzbrave Angestellte im "Kanzleramt" oder in der "Bundespressekonferenz" Dienst schieben, treten sie in der befreienden Scheinwelt des Hochhauses als Stripperinnen auf und haben ständig einen "Aufruf zur Befreiung der Deutschen von sich selbst" oder sonst ein Manifest auf den Lippen. Rollbrettfahren, Küssen, Berühren - keine Schandtat ist im "Glashaus" mit dem sprechenden Namen "Placebis" verboten. Und die Toningenieure auf der beispiellosen Abschlußparty schrecken nicht einmal davor zurück, Klangmaterial für Experimente zu mißbrauchen: "Sie legen ein monotones Knacken über die Arbeit eines Klavierstimmers, dann setzen die hellen Stimmen der Models ein, maschinengewehrhafte Rhythmen folgen, alles zur Schleife montiert."

An Stellen wie diesen mag nicht nur den mit Vernissagen und Hinterhofpartys vertrauten Leser ein leises Mißtrauen beschleichen, was die Unerhörtheit der von Hammerstein abgefeierten Gegenwelt angeht. Der rebellische Ästhetizismus, dem sich der 1958 geborene Autor bereits mit seinem Debütroman "Immer alles Wirksamkeit ohne Ausnahme gleichermaßen" (1988) verschrieb, gehört längst zur Folklore der Kunstszene. Und was der mit seiner Tastatur im Hochhaus einquartierte Erzähler als "wahre Subversion nach all dem Pop" rühmt, ist nichts als die inzwischen zum Berliner Milljöh geläuterte Nischenkultur der glücklichen Versager und polnischen Arbeitslosen. Die von Simulanten bewohnte Nobelimmobilie, welche den Leerstand als geistige Lebensform der Berliner Republik auf durchaus sinnige Weise verkörpert, soll eine aberwitzige Alternative zum betriebsamen Berlin der Bürokultur eröffnen - und stellt doch lediglich eine wiederbelebte "Kommune 1" für berufsmüde Medienmenschen dar, deren karnevalesker Einfallsreichtum hinter jedem Antonioni-Film der späten Sechziger zurückbleibt.

Leider trifft auch der heldenhafte Rundumschlag, zu dem Hammersteins Roman als "Liebeserklärung auf (!) den Haß in diesem unseren Land" ausholt, nur eine Reihe von Leichtgewichten. Die uninspirierten Schimpfkanonaden, welche der Erzähler auf Cabriofahrer, Kampftrinker und Sozialdemokraten abfeuert, sind bloß mit Schreckschußmunition geladen. So wird ein kaum getarnter Günther Jauch als "Spießer" geschmäht, ein zum "M." abgekürzter Franz Müntefering sogar als "Funktionär" verspottet. Den Thomas-Bernhard-Ähnlichkeitswettbewerb gewinnt man mit solchen Ausfällen nicht.

Über weite Strecken bietet Hammersteins Roman, einer neudeutschen Mischung aus Gefühl und Härte verpflichtet, bloß eine Collage aus Kurzporträts der Hochhausbewohner und mitgeschriebenen Partygesprächen. Zur Geschichte wachsen die zum Teil durchaus scharfsinnigen Miniaturen nie zusammen - auch wenn die verbitterten Botschaften des Erzählers an ein unterbelichtetes Du, das zu seiner Provinzvergangenheit gehört, die Intimkommunikation eines Briefromans andeuten. Hammerstein beschwört zwar mit seinem dekadenten Szenario überdeutlich den Reigen großer Pesterzählungen wie Edgar Allan Poes "Die Maske des roten Todes" herauf. Das leicht abgeschmackte Abendmahl, das der Erzähler am Ende des Hochamts im finsteren Herzen der Hauptstadt serviert, hätte der Leser lieber einer Cateringfirma überlassen.

ANDREAS ROSENFELDER.

Lukas Hammerstein: "Die 120 Tage von Berlin". Roman. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 2003. 224 S., br., 10,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 24.12.2003

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 24.12.2003