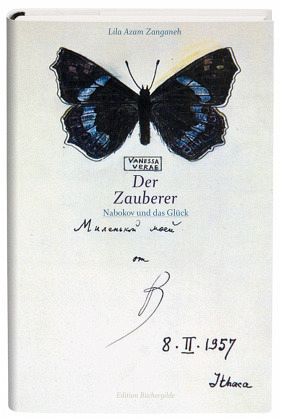

Der Zauberer

Nabokov und das Glück

Herausgegeben: Trojanow, Ilija;Übersetzung: Urban, Susann

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 3-5 Tagen

20,99 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

10 °P sammeln!

"Der Zauberer" erzählt vom Glück. Vom Glück, das Lesen bedeutet, vom Glück, die Worte wie Schmetterlinge einzufangen, vom Glück, einen Autor fürs Leben zu entdecken. Zugleich ist das Buch ein wahres Fest für alle Nabokov-Leser. Denn es erzählt die ungewöhnliche Erkundungsreise einer phantasievollen Leserin in das Werk, die Sprache, das Leben Nabokovs. Tief taucht die junge Autorin in die lichtdurchdrungenen Zauberuniversen von "Ada", "Lolita" und "Sprich, Erinnerung" ein. Sie schweift durch die russische Kindheit Nabokovs, erkundet seine funkelnde Sprache, reist zu seinen Lebensstatio...

"Der Zauberer" erzählt vom Glück. Vom Glück, das Lesen bedeutet, vom Glück, die Worte wie Schmetterlinge einzufangen, vom Glück, einen Autor fürs Leben zu entdecken. Zugleich ist das Buch ein wahres Fest für alle Nabokov-Leser. Denn es erzählt die ungewöhnliche Erkundungsreise einer phantasievollen Leserin in das Werk, die Sprache, das Leben Nabokovs. Tief taucht die junge Autorin in die lichtdurchdrungenen Zauberuniversen von "Ada", "Lolita" und "Sprich, Erinnerung" ein. Sie schweift durch die russische Kindheit Nabokovs, erkundet seine funkelnde Sprache, reist zu seinen Lebensstationen, unterhält sich mit dessen Sohn Dmitri und findet immer wieder dieses Glück, das die Lektüre von Nabokovs Werken bedeutet. Denn für Zanganeh ist er, der Schmetterlingsjäger unter den Autoren, jener, dem es am besten gelang, all diese ephemeren, so schwer fassbaren Momente und Emotionen einzufangen.Aus all dem hat Lila Azam Zanganeh eine poetische Erfahrung aus literarischem Essay, Biographie, Phantasterei und Interpretation geschaffen. Ein Schatz für jeden Leser, der nur ein einziges Mal durch seine Lektüre in jenen rauschhaften Zustand versetzt wurde, den wir Glück nennen, und der für einen kurzen Moment Sein und Zeit aufhebt.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.