der Eingesperrten" thematisierte.

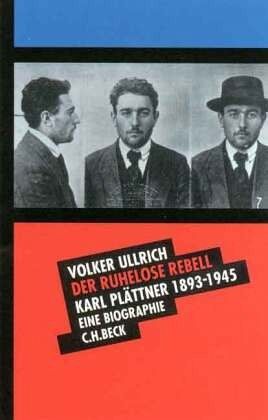

Volker Ullrich ist den Lebensspuren des 1893 in proletarischem Milieu geborenen Karl Plättner nachgegangen und porträtiert ihn als einen Sozialrebellen, der mit exorbitanter Leidenschaftlichkeit den Kampf gegen die Gesellschaft aufnahm - und verlor. Seine politische Prägung erfuhr der junge Metallarbeiter zunächst in der sozialdemokratischen Organisationswelt, doch die Kriegserfahrungen setzten bei ihm einen vehementen Radikalisierungsprozeß in Gang, der ihn auf immer extremere Positionen führte. Von Hamburg aus organisierte er die radikale Jugendopposition gegen den Krieg. Er wurde 1917 verhaftet und kam erst durch die Novemberrevolution wieder frei.

In der Ende Dezember 1918 gegründeten KPD stand Plättner auf dem äußersten linken Flügel. Er war dabei, als in Bremen im Januar 1919 die Räterepublik ausgerufen wurde, und schlug vor, die Führer der SPD und die "Spitzen der Bourgeoisie" als Geiseln zu nehmen. Wie Ullrich konstatiert, haben Plättner und seine Gesinnungsgenossen damit selbst eine Grenze überschritten, "die ihr politisches Ziel, nämlich für eine humanere und gerechtere Welt zu kämpfen, notwendig in Frage stellen mußte". Beim Zusammenbruch der Räterepublik gelang es Plättner, aus Bremen zu entkommen.

Plättners Stunde kam mit der "Märzaktion" 1921, einem Aufstandsversuch der KPD. Plättner agierte als Anführer einer kleinen bewaffneten Kampfgruppe im Mansfeldischen und führte hier seinen ersten genau geplanten Raubüberfall aus. Dieser ersten "Expropriation" folgten in den Sommermonaten 1921 weitere Raubzüge.

In einer Broschüre suchte Plättner den "organisierten Bandenkampf", die individuelle "Expropriation der Expropriateure" zu rechtfertigen. Offen sprach er von der Anwendung "terroristischer Kampfmethoden", von "Polizeischweinen". Den Revolutionären empfahl er folgendes Verhalten vor dem "bürgerlichen Klassengerichtshof": "Sofern man nicht an Händen und Füßen gefesselt in Ketten liegt, steigt man auf den Tisch des Staatsanwalts, knöpft seine Hose ab und verrichtet seine menschlichen Bedürfnisse, betrachtet also den Schädel jener Justizbestien als Klosett." Ullrich nennt diese Broschüre "eines der leidenschaftlichsten, rasendsten Revolutionsmanifeste des 20. Jahrhunderts".

Wer würde bei den Raubzügen der Plättner-Gruppe, beim Programm des "organisierten Bandenkampfes" nicht an die Aktivitäten der "Roten Armee Fraktion" der siebziger Jahre denken? Tatsächlich wurde beim Nachdruck einer von Plättners Broschüren vom (anonymen) Herausgeber 1973 die Frage gestellt: "Ob Plättners organisierter Bandenkampf wirklich nur Putschismus war oder ob in seinem Konzept doch Ansätze einer praktizierbaren Militanz und Subversivität enthalten waren, das müssen wir heute beantworten." Ullrich warnt in diesem Zusammenhang vor vorschnellen Aktualisierungen. Er sieht Parallelen im Anspruch, Avantgarde einer kommenden sozialistischen Revolution zu sein, die sich das Recht anmaße, die bestehende bürgerliche Ordnung mit gewaltsamen Mitteln zu delegitimieren und für einen Umsturz reif zu machen. "Doch in vielem lassen sich beide Erscheinungen des politischen Terrorismus nicht miteinander vergleichen: Die Mitglieder der Plättner-Gruppe rekrutierten sich nicht wie die Baader-Meinhof-Gruppe aus der akademischen Mittelschicht, sondern ausschließlich aus der Arbeiterschaft . . . Bei ihren Enteignungsaktionen achteten sie sorgfältig darauf, daß keine Menschenleben gefährdet wurden. Vor allem aber war der gesellschaftlich-politische Kontext ein gänzlich anderer."

Im Lauf der zweiten Jahreshälfte 1921 gelang es der Polizei, die meisten Mitglieder der Plättner-Gruppe zu verhaften. Anfang Februar 1922 fiel ihr auch Plättner in die Hände. Erst im Juni 1923 wurde vor dem Schwurgericht in Halle die Hauptverhandlung eröffnet. Das Schwurgericht verwies den Fall an den Staatsgerichtshof, der im November 1923 verhandelte. Das Urteil lautete auf zehn Jahre Zuchthaus.

Im Zuchthaus verlangte Plättner eine Amnestierung, die ihm und den anderen Bandenmitgliedern aufgrund des Reichsamnestiegesetzes vom Juli 1928 zuteil wurde. Aber weder beruflich noch politisch bekam er nochmals festen Boden unter die Füße. Nach dem Bucherfolg des "Eros im Zuchthaus" war seine schriftstellerische Produktivität erschöpft. Er war ein gebrochener Mann, die unbändige Energie des einstigen Sozialrebellen war wie eine Sternschnuppe verglüht.

Nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten kam Plättner 1933 für einige Tage in Schutzhaft, 1937 für einige Monate ins Konzentrationslager - obwohl er bewußte Distanz zu den illegalen Aktivitäten der KPD hielt. Die politische Abstinenz bewahrte ihn nicht vor weiterer Verfolgung. Im September 1939 wurde er erneut verhaftet. Der Leidensweg durch mehrere Konzentrationslager endete erst 1945. Nach seiner Befreiung machte er sich mit einem Mithäftling zu Fuß auf den Weg nach Leipzig, doch erschöpft brach er in der Nähe von Freising zusammen und starb im dortigen Krankenhaus.

Plättners zügellose Gewaltrhetorik und seine ins Kriminelle abgleitende Methode des organisierten Bandenkampfes stellen den Biographen vor eine nicht leicht zu lösende Aufgabe: Bei allem Verständnis für einen aus enttäuschten Revolutionshoffnungen und messianischen Heilserwartungen erwachsenen Radikalismus kann der Frage nach Legitimität oder Illegitimität politisch motivierter Gewalt nicht ausgewichen werden. Die schwierige Gratwanderung, in dieser Frage klar Stellung zu beziehen und doch dem Sozialrebellen Karl Plättner Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, hat Ullrich überzeugend gemeistert.

EBERHARD KOLB

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 01.11.2000

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 01.11.2000