Grabungen am Dasein mit einer derartigen Mischung aus intellektueller Brillanz und berserkergleichen Unbedingtheit betrieben werden, die selbst vor schmerzhafter Selbsthäutung nicht nur nicht haltmacht. Der 1947 geborene Wiener Franz Schuh scheint im Gegenteil gerade aus dem ungeschützt und empfindlich offen Liegenden immer neue Impulse für sein Denken und Graben zu erhalten.

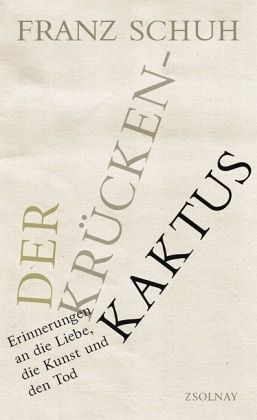

"Schreiben Sie über Ihre Knie", lautet der Satz, mit dem Schuh das Vorwort zu "Krückenkaktus. Erinnerungen an die Liebe, die Kunst und den Tod" beginnen lässt, einem Band, in dem neben Essays erzählerische Texte und Gedichte stehen. Der Präsident der Arbeiterkammer soll diesen Satz zu ihm gesagt und hinzugefügt haben: "Sie werden sehen, es geht Ihnen dann gleich besser." Um eine durchaus substantielle Empfehlung handelt es sich hierbei, entfaltet Schuh doch leichterhand beim Denken und Schreiben selbst über so periphere Dinge wie ein Knie ein Gespür für die großen Fragen, ebenjene über die Liebe, die Kunst und den Tod. Die Fernseh-Talkshow wird ihm dabei genauso zum Material wie ein österreichisches Boulevardblatt oder die romantische Philosophie. Obgleich Schuh doch weiß - wenn er sich etwa Sonntag um Sonntag zwischen smarten Dreißigjährigen am Brunchbuffet eines Wiener Szenecafés herumdrückt, in der Hoffnung, einen Blick auf das junge weibliche Objekt seiner Sehnsüchte zu werfen -, dass schlussendlich in den vermeintlich großen Themen ebenso viel Lächerlichkeit und Banalität stecken wie in seinem Knie oder in jener Burenwurst. Zu der treibt ihn an anderer Stelle der nächtliche Heißhunger und der fast panische Ekel vor der Hybris der Staatsakte österreichischer Kultur - im Fernsehen läuft gerade die pompöse Verabschiedung eines Operndirektors.

Überhaupt ist es die Behauptung von Größe und kultureller Deutungshoheit, die Schuh immer wieder umzutreiben scheint. Was indes nicht bedeutet, dass seine Texte, zumal die Gedichte, nicht von einer zarten Ironie und zuweilen von einem wunderbar albernen Sprachwitz durchzogen sind, mit denen er unversehens alle, auch die eigene Bedeutungshuberei unterläuft. In einem Essay über Thomas Mann nähert sich Schuh auf diese Weise dem System Großschriftsteller, nicht ohne eine gewisse Faszination zumindest für die Mechanismen aufzubringen, mit denen solche Systeme und mit ihnen ein konsistenter Kulturbegriff generiert werden, die fortan als eine Art Perpetuum Mobile ihre Stabilität bewahren. Zugleich wird ihm das Denken über Thomas Mann zum Anlass, über die eigene Haltung als Autor zu reflektieren, in einer Zeit, in welcher der "Themenjobber", der schnelle Aufbereiter von Trends und Zeitgeistsujets, an die Stelle des Großschriftstellers getreten ist. Schuh ist weder das eine noch das andere. Er ist eine große Denkmaschine, die von ihrer beständigen inneren Unruhe in Bewegung gehalten wird. "Wühlarbeit an Problembergen" nennt er selbst das.

Mindestens genauso verdächtig wie die Behauptung von Größe und Konsistenz ist Schuh die bloße Behauptung künstlerischer Radikalität, die mit ähnlicher Selbstzufriedenheit einhergeht, die jemandem wie Schuh nur suspekt sein kann. Nicht von ungefähr wählt er für seine Weise zu denken und zu schreiben nicht die große geschlossene Form, sondern die kleine essayistische, in der alles Versuch bleiben muss, in der keine Wahrheit gesichert ist, in der zu jeder These im nächsten Moment die Gegenthese aufgestellt werden kann und in der das Denken deshalb ewig weitergehen muss.

Diesem ewigen Essayismus wohnt ein klitzekleiner Erlösungsgedanke inne. Zwar können weder die Kunst noch das Schreiben die Aporien der Welt und des Lebens je auflösen. Nichtsdestotrotz sind sie eine Form des Trostes, schreibt Schuh. Ein Trost indes, der das Widersprüchliche und Ausweglose der Existenz nicht ausblendet. Das unterscheidet die Kunst vom Kitsch, der nicht tröstet, sondern wegschaut und auf diese Weise hinwegtröstet. Genau deshalb schreibt Schuh auch über das, was schmerzt: über das Verhältnis zu seinem tyrannischen Vater, über gescheiterte Liebe. Und in diesem Sinne begreift er auch die Devise zum Romantisieren der Welt nicht nur als poetologisches Konzept, sondern als eine Überlebensstrategie. Der Rausch, auch der hochprozentige ist etwas, das zumindest interimsweise diese Aufgabe übernehmen kann.

Auf das Überleben rekurriert bereits der Titel von Schuhs Band. "Krückenkaktus" ist zwar eine von ihm erfundene Bezeichnung, gemeint ist damit aber eine Vorrichtung, die Schuh einst in einem Wiener Krankenhaus sah: eine mit vielen Löchern versehene Kuppel, in die man Krücken stecken und auf diese Weise befördern kann. Die Krücken - mithin die Texte - fungieren als die vorübergehenden Hilfskonstruktionen, mit denen man sich mehr oder minder elegant oder mühevoll durchs Dasein laviert.

Dass diese Texte von Schuh bei aller Scharfsinnigkeit ohne jedes Ressentiment auskommen, selbst da, wo sie ironisch sind; dass stattdessen gerade in den Reflexionen über die Liebe etwas Grundmenschliches, geradezu Moralisches zutage tritt, wie in den Überlegungen zu der Intellektuellenliebe von Sartre und Beauvoir oder in den "Notizen zum Liebesabschied", macht sie umso mehr zu raren kleinen Kostbarkeiten. Schuhs Unruhe, seine Schlaflosigkeit, von der er allenthalben spricht, weil sie ihn zum Wühlen in immer neuen Problembergen treibt, ist unser Glück.

Franz Schuh: "Der Krückenkaktus". Erinnerungen an die Liebe, die Kunst und den Tod.

Paul Zsolnay Verlag, Wien 2011. 256 S., geb., 19,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.10.2011

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.10.2011