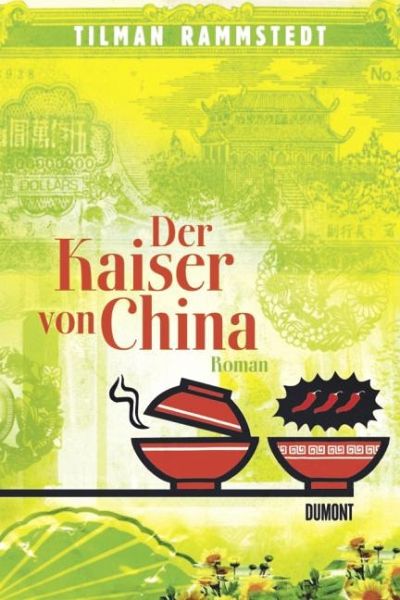

Der Kaiser von China

Roman

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

17,90 €

inkl. MwSt.

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

„Höchst unterhaltend - vor Phantasie nur so leuchtend!” (Elke Heidenreich)

"Präzise, scharfsinnig und höchst amüsant" Der Spiegel

Keith Stapperpfennig kommt aus einer einzigartigen Familie. Von der Mutter weiß er wenig, vom Vater gar nichts. Zusammen mit vier vermeintlichen Geschwistern wuchs er beim Großvater auf - mit immer neuen, immer jüngeren Großmüttern. In eine von ihnen hat Keith sich selbst verliebt. Zum Achtzigsten schenken die Enkel ihrem Großvater eine gemeinsame Reise an ein Ziel seiner Wahl. Als er sich China wünscht, will keiner ihn begleiten - am Ende bleibt es an Keith hängen. Der lehnt sich zum ersten Mal im Leben auf, verjubelt das Reisegeld und lässt den Großvater alleine ziehen. Doch dann bekommt Keith von der jüngsten Großmutter einen Anruf, sein Opa sei im Westerwald gestorben. Er muss eine Geschichte aus dem Hut zaubern, die den Geschwistern glaubhaft macht, die Reise habe stattgefunden - und erfindet sein eigenes China. Doch je weiter sich Keith in seine Lügen verstrickt, desto deutlicher wird, dass er nicht als Einziger die Unwahrheit sagt. Tilman Rammstedt ist ein überwältigender Roman gelungen, so sprühend, rasant und urkomisch, dass man sich mit dem größten Vergnügen belügen lässt.

"Präzise, scharfsinnig und höchst amüsant" Der Spiegel

Keith Stapperpfennig kommt aus einer einzigartigen Familie. Von der Mutter weiß er wenig, vom Vater gar nichts. Zusammen mit vier vermeintlichen Geschwistern wuchs er beim Großvater auf - mit immer neuen, immer jüngeren Großmüttern. In eine von ihnen hat Keith sich selbst verliebt. Zum Achtzigsten schenken die Enkel ihrem Großvater eine gemeinsame Reise an ein Ziel seiner Wahl. Als er sich China wünscht, will keiner ihn begleiten - am Ende bleibt es an Keith hängen. Der lehnt sich zum ersten Mal im Leben auf, verjubelt das Reisegeld und lässt den Großvater alleine ziehen. Doch dann bekommt Keith von der jüngsten Großmutter einen Anruf, sein Opa sei im Westerwald gestorben. Er muss eine Geschichte aus dem Hut zaubern, die den Geschwistern glaubhaft macht, die Reise habe stattgefunden - und erfindet sein eigenes China. Doch je weiter sich Keith in seine Lügen verstrickt, desto deutlicher wird, dass er nicht als Einziger die Unwahrheit sagt. Tilman Rammstedt ist ein überwältigender Roman gelungen, so sprühend, rasant und urkomisch, dass man sich mit dem größten Vergnügen belügen lässt.