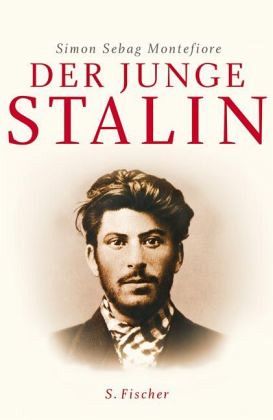

Simon Sebag Montefiore

Gebundenes Buch

Der junge Stalin

Ausgezeichnet mit dem Costa Book Award 2007, Biography Award und dem Bruno-Kreisky-Preis für das politische Buch 2007

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

Seine vorrevolutionären Verbrechen wie Verdienste waren weitaus größer als je bekannt. Zum ersten Mal zeigt Simon Sebag Montefioremit seinem neuen Buch, wie aus dem jugendlichen Gangster Josef Stalin, der weder vor Bankraub, Schutzgelderpressung noch Mord zurückschreckte, der gewiefte, blutrünstige Diktator und unerschrockene Kriegsherr, der geniale Stratege und Politiker wurde. Schon in Stalins frühester Jugend zeigt sich die Fratze des Despoten: seine Feindschaften, seine Interessen, seine Skrupellosigkeit, seine Paranoia und seine Kenntnis der Welt und der Menschen.Simon Sebag Montefi...

Seine vorrevolutionären Verbrechen wie Verdienste waren weitaus größer als je bekannt. Zum ersten Mal zeigt Simon Sebag Montefioremit seinem neuen Buch, wie aus dem jugendlichen Gangster Josef Stalin, der weder vor Bankraub, Schutzgelderpressung noch Mord zurückschreckte, der gewiefte, blutrünstige Diktator und unerschrockene Kriegsherr, der geniale Stratege und Politiker wurde. Schon in Stalins frühester Jugend zeigt sich die Fratze des Despoten: seine Feindschaften, seine Interessen, seine Skrupellosigkeit, seine Paranoia und seine Kenntnis der Welt und der Menschen.

Simon Sebag Montefiores meisterhafte Darstellung zeichnen nicht nur seine erstaunlichen neuen Funde aus, sondern auch die lebenspralle Erzählweise, die das Buch spannender macht als jeden historischen Roman.

Simon Sebag Montefiores meisterhafte Darstellung zeichnen nicht nur seine erstaunlichen neuen Funde aus, sondern auch die lebenspralle Erzählweise, die das Buch spannender macht als jeden historischen Roman.

Simon Sebag Montefiore, geb. 1965, studierte Geschichte in Cambridge. In den neunziger Jahren unternahm er ausgedehnte Reisen in die ehemalige Sowjetunion, besonders in den Kaukasus, die Ukraine und Zentralasien. Er lebt in London.

Produktdetails

- Verlag: S. Fischer Verlag GmbH

- Originaltitel: Young Stalin

- Seitenzahl: 537

- Erscheinungstermin: Oktober 2007

- Deutsch

- Abmessung: 220mm

- Gewicht: 812g

- ISBN-13: 9783100506085

- ISBN-10: 3100506081

- Artikelnr.: 22795240

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension

In Maßen freundlich fällt Thomas Krügers Urteil über diese Biografie des jungen Stalin aus. Bewundernswert findet er vor allem das Geschick, mit dem Montefiore das von ihm gründlich gesichtete, inzwischen zugänglich gewordene Archivmaterial in eine "lesbares, gar nicht wissenschaftlich steif daherkommendes Buch" verwandelt hat. Die Vorgeschichte des späteren Diktators als Bankräuber und Priesterseminarist werde so außerordentlich "lebendig", manchmal allerdings sogar zu sehr. Dagegen bedauert Krüger, dass Montefiore auf die enge Verknüpfung des Alltäglichen und Privaten mit dem Politischen weitgehend verzichtet hat. Sehr interessant wiederum scheint ihm ein anderer Aspekt des Buches: Daraus, wie marxistischer Terror seinen Anfang nahm, lasse sich über das Drohpotenzial des Islamismus einiges lernen.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.11.2007

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.11.2007Kindheit eines Kreml-Chefs

Simon Sebag Montefiore enthüllt, wie die kriminelle Karriere Stalins zur Voraussetzung seines politischen Aufstiegs wurde

An mindestens drei Stellen in Simon Sebag Montefiores Buch über den jungen Stalin darf der Leser hoffen, den entscheidenden Schlüssel gefunden zu haben, den, der die Tür zwischen gewöhnlichem politischem Fanatismus und blutrünstiger Perversion öffnet. Da sind, am Anfang, die Schläge: Der junge Josef, genannt Soso, wird nicht nur von seinem unberechenbaren Vater halb zu Tode geprügelt, auch seine Mutter schlägt ihn mit einer selbst für georgische Verhältnisse unerhörten Inbrunst. "Warum hast du damals eigentlich so hart zugeschlagen?", will Jahrzehnte später der zum

Simon Sebag Montefiore enthüllt, wie die kriminelle Karriere Stalins zur Voraussetzung seines politischen Aufstiegs wurde

An mindestens drei Stellen in Simon Sebag Montefiores Buch über den jungen Stalin darf der Leser hoffen, den entscheidenden Schlüssel gefunden zu haben, den, der die Tür zwischen gewöhnlichem politischem Fanatismus und blutrünstiger Perversion öffnet. Da sind, am Anfang, die Schläge: Der junge Josef, genannt Soso, wird nicht nur von seinem unberechenbaren Vater halb zu Tode geprügelt, auch seine Mutter schlägt ihn mit einer selbst für georgische Verhältnisse unerhörten Inbrunst. "Warum hast du damals eigentlich so hart zugeschlagen?", will Jahrzehnte später der zum

Mehr anzeigen

Moskauer Herrscher aufgestiegene Sohn von ihr wissen. "Na, sonst wäre aus dir nicht das geworden, was du bist", gibt die Mutter zurück, und das war vielleicht nicht nur als Kompliment an sie beide gedacht. Sie machte sich trotz allen Mutterstolzes keine Illusionen über ihren Sohn: Du wärst besser Priester geworden, sagte sie ihm bei ihrer letzten Begegnung auf dem Höhepunkt seiner Massenmordkampagnen. Im Kapitel über Stalins Zeit im Priesterseminar, wo die Schüler auf einfallsreiche Weise gedemütigt und drangsaliert wurden, glaubt man dann erneut zu verstehen, wann sich Stalins Bruch mit der menschlichen Gemeinschaft vollzog. Schließlich ist es das Kapitel über die Verbannung nach Sibirien, in dem man liest, wie sich der gesellige Georgier in einen von Wölfen bedrohten einsamen Jäger verwandelt: "Ein Stück seines Inneren ist dort für immer vereist", sollte Molotow, ein eher schwer zu beeindruckender Weggefährte, später aufstöhnen.

Doch der Biograph erlöst den Leser nicht: Mit jeder dieser dicht beschriebenen Schlüsselszenen wird bloß der Weg auf einen langen Flur mit weiteren Türen freigegeben. Je mehr man über den Mann, den wir als Stalin kennen, den seine Zeitgenossen als Soso, Koba und unter fünfzig anderen Namen kannten, so dass selbst Lenin sich eines Tages diskret nach dessen wirklichem Nachnamen erkundigen musste, erfährt, desto weniger ist man beruhigt. Erinnerung ist hier, entgegen der schönen Kalenderweisheit, nicht das Geheimnis zur Erlösung.

Immerhin bleibt die Erkenntnis: In diesem Buch hat Simon Sebag Montefiore sensationelle neue Archivfunde verarbeiten können. Galt der junge Stalin bislang, auch infolge der trotzkistischen Darstellungen, als bloßer "grauer Fleck", als gesichtsloser Mann aus der zweiten Reihe, der sich nur dank seiner Brutalität und der Schwäche Lenins an die Spitze putschte, muss nun ganz neu gedacht werden. Nun wird klar, dass sich das kriminelle Handwerk nicht als perverses Nebenprodukt des politischen Fanatismus entwickelte, sondern dass Bankraub, Erpressung und Mord von Anfang an zu Stalins Spezialitäten zählten, diese Fertigkeiten waren es, die seinen Aufstieg in der Partei überhaupt erst ermöglichten. Die kriminell beschafften Gelder Stalins retteten Lenin so manches Mal, die Nähe des Georgiers zu psychopathischen Gaunern wie Kamo Ter-Petrossian, der zu allem bereit war, faszinierte Lenin.

Es geht in diesem Buch nicht bloß um einen Unteraspekt der jüngeren Zeitgeschichtsforschung: Mit der Frage nach Stalins Jugend unternimmt der Leser eine Reise zu den Quellen des Bösen. Stalins Untaten im großen Stil sind bekannt, aber es ist die persönliche, gewissermaßen zwischenmenschliche Perversion, die bestens mit einem gewinnenden, poetischen Charme koexistierte, die den Fall Stalin beunruhigend macht. Denn es sind ja nicht bloß peinlich viele linke Schriftsteller und Intellektuelle auf ihn hereingefallen, auch ein Roosevelt ließ sich davon überzeugen, dass die Zeit im Priesterseminar Stalin einen guten, christlichen Kern gegeben habe, wo doch exakt das Gegenteil richtig war. Dieses irritierende Changieren vermag Montefiore perfekt darzustellen, gerade weil in diesem Buch so gut wie keine politischen Fragen behandelt werden. Der moralische Impetus liegt ganz auf der Ebene des Persönlichen, hier verstanden als eine Art exemplarischer Anthropologie. Dank der literarischen Qualitäten der Erzählung vermag man sowohl die gewinnende wie die quälende Seite Stalins nachzuvollziehen, die Lektüre ist, trotz der stilistischen Klarheit, durchaus labyrinthisch und emotional anstrengend: Klar, dass die umstürzlerischen, jungen Zeitgenossen sich um diesen gewieften Revolutionär scharen, klar, dass er sie alle umbringen wird.

Dort, wo diese Tiefen ausgelotet werden, ist es licht und freundlich. Montefiore wohnt in einem strahlend weißen Haus zwischen Kensington Garden und Notting Hill, auch für einen ordentlichen Bausparvertrag kriegt man so etwas nicht. Man denkt an die englische Tradition der crime ladies, die in idyllischer Wohnlandschaft Tag und Nacht über Morde sinnieren und schreiben.

Seine Bücher schreibt Simon Sebag Montefiore in einem nach drei Seiten verglasten Wintergarten, und gleich fällt auf, dass etwas fehlt: keine Spur von Stalin. Im Gegensatz zu so vielen ironiesüchtigen Intellektuellen verzichtet er auf jedes Poster, Bild und auf jede Büste des Generalissimus, das Lachen ist ihm einfach vergangen. Die Sache mit Stalin hat sich immer als noch etwas komplexer erwiesen, als vermutet: "Fast jedes üble Gerücht über Stalin hat sich im Laufe meiner Forschungen als wahr erwiesen - bis auf das Wichtigste, dass er ein Agent des zaristischen Geheimdienstes gewesen sein soll." Stalin hat zwar einiges von diesen Herren gelernt, aber er gehörte nicht dazu. In diesem und anderen Punkten verteidigt der Autor seinen Gegenstand, listet nüchtern dessen Taten auf und bezeichnet ihn als den effektivsten Politiker des vergangenen Jahrhunderts. Montefiore hat es nicht nötig, sich antistalinistisch auf die Brust zu trommeln, die von ihm gesammelten Erkenntnisse sind stärker als jede Gegenpropaganda. Und weil Stalin das auch wusste, liebte er es, Gerüchte über sich zu erfinden: Nebel konnte ihm nur nutzen. Gern verbreitete er sich über die unklare Identität seines Erzeugers, derart viele Männer habe seine Mutter gehabt. Manchmal sagte er auch, die Mutter sei eine Hure gewesen. "Keke war sicher eine Frau mit starkem Willen und zahlreichen Affären, aber eine Prostituierte war sie nicht", stellt Montefiore klar. Stalin habe eben am liebsten als Geschöpf seiner selbst gelten wollen.

Ein anderes Gerücht konnte Montefiore hingegen bestätigen: Stalin hat wirklich im Dienst der Rothschilds gestanden, 1902 in der Ölstadt Batumi, es war eine Art Schutzgeld für die Anlagen der Firma in der Boomtown an der Schwarzmeerküste. Als er die entsprechenden Belege zusammenhatte, schickte er Jacob Rothschild eine Stalinpostkarte und schrieb dazu: "Euer Angestellter des Monats Januar 1902".

Montefiore pflegt eine ansprechend zeitgemäße Art von Geschichtsschreibung, deren Kennzeichen die Leichtigkeit ist, die komplexen theoretischen und moralischen Fragen sind in die Darstellung eingewoben. Wie sein voriges Buch über Stalin als roten Zaren ist auch der junge Stalin "ein Buch für Menschen, die nie ein Buch über Stalin gelesen haben und nie wieder eins lesen werden". Und wie in jeder Kunst ist auch hier diese Leichtigkeit besonders hart erarbeitet. Montefiore war seit den frühen Neunzigern im Kaukasus, in Georgien und natürlich in Moskau und Petersburg unterwegs. Er hat eine Ewigkeit in Archiven und im Kampf gegen die postsowjetische Bürokratie verbracht, und es hat sich gelohnt. Er fand nicht nur das echte Tagebuch von Stalins Mutter, sondern konnte auch einige hochbetagte Zeitzeugen vernehmen.

Montefiore hat für seine Bücher, allesamt Bestseller, in dreißig Sprachen übersetzt, eine makellos moderne Form des Auftritts entwickelt, kümmert sich um glamourös besuchte Vorstellungspartys, gibt zahlreiche Lesungen und absolviert Fernsehauftritte. Im akademischen Milieu trug ihm das zahlreiche Feindschaften ein. "Es dauert immer einige Jahre, bis meine Ergebnisse auch von den Kollegen an den Universitäten anerkannt werden", seufzt er.

Ein Teil der Abneigung der akademischen Historiker gegen Montefiore mag damit zusammenhängen, dass sich bei ihm Kreise berühren, die man sonst weit auseinander vermutet; so stammt eines der preisenden Zitate auf dem Rücken seines Buches über Fürst Potemkin von Mick Jagger, der das Werk als Weihnachtsgeschenk massenweise unter die Leute brachte. Und als Simon Sebag Montefiore seine Frau Santa ehelichte, war Prince Charles der Trauzeuge.

Im Wohnzimmer der Montefiores hängen zwei Ölgemälde, eines zeigt Katharina die Große, ein anderes den Urahn der Familie, den berühmten jew broker und Philanthropen Moses Montefiore. Das 18. Jahrhundert sei nun mal sein Lieblingsjahrhundert, erläutert er, was Russland betreffe, aber auch das Deutsche Reich. "War das nicht die beste Zeit für Deutschland?" Die Antwort, dass ja wohl die Gegenwart die beste Zeit Deutschlands sei, nimmt er zustimmend, wie von der eigenen Begeisterung peinlich berührt, zur Kenntnis.

Seine Frau kommt herein und begrüßt alle, dann will sie mit den Kindern schwimmen gehen. Santa Montefiore ist eine gefeierte Bestsellerautorin, zwei Romane schafft sie pro Jahr. Es war nicht leicht, mit einem Massenmörder unter einem Dach zu leben, bemerkt Montefiore, als sie gegangen ist. Ihr gemeinsamer Sohn konnte Stalin auf Bildern erkennen, bevor er die gängigen Trickfilmfiguren benennen konnte.

Aus der Lektüre des "Jungen Stalin" weiß man, dass die Familie, jede Familie, den größtmöglichen Kontrast zu Stalins Welt bildet. Er hat nicht nur eine Spur der Verwüstung bei einer unübersehbaren Anzahl von Frauen und Geliebten und zugrundegerichteten Kindern hinterlassen, er fand auch besonderes Vergnügen an der sorgsamen Vernichtung anderer, ihm gut bekannter Familien.

Genug des Terrors. Montefiore hat sich längst eines neuen Themas angenommen, er schreibt eine Biographie Jerusalems. "Zur Erholung wenden Sie sich dem Nahen Osten zu?" Als man daraufhin zu lachen beginnt, stimmt er herzlich mit ein. Gute Laune heute ist eben auch eine Antwort auf den Grusel der Geschichte.

NILS MINKMAR

Simon Sebag Montefiore: "Der junge Stalin". Aus dem Englischen von Bernd Rullkötter. S. Fischer, 544 Seiten, 24,90 Euro

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Doch der Biograph erlöst den Leser nicht: Mit jeder dieser dicht beschriebenen Schlüsselszenen wird bloß der Weg auf einen langen Flur mit weiteren Türen freigegeben. Je mehr man über den Mann, den wir als Stalin kennen, den seine Zeitgenossen als Soso, Koba und unter fünfzig anderen Namen kannten, so dass selbst Lenin sich eines Tages diskret nach dessen wirklichem Nachnamen erkundigen musste, erfährt, desto weniger ist man beruhigt. Erinnerung ist hier, entgegen der schönen Kalenderweisheit, nicht das Geheimnis zur Erlösung.

Immerhin bleibt die Erkenntnis: In diesem Buch hat Simon Sebag Montefiore sensationelle neue Archivfunde verarbeiten können. Galt der junge Stalin bislang, auch infolge der trotzkistischen Darstellungen, als bloßer "grauer Fleck", als gesichtsloser Mann aus der zweiten Reihe, der sich nur dank seiner Brutalität und der Schwäche Lenins an die Spitze putschte, muss nun ganz neu gedacht werden. Nun wird klar, dass sich das kriminelle Handwerk nicht als perverses Nebenprodukt des politischen Fanatismus entwickelte, sondern dass Bankraub, Erpressung und Mord von Anfang an zu Stalins Spezialitäten zählten, diese Fertigkeiten waren es, die seinen Aufstieg in der Partei überhaupt erst ermöglichten. Die kriminell beschafften Gelder Stalins retteten Lenin so manches Mal, die Nähe des Georgiers zu psychopathischen Gaunern wie Kamo Ter-Petrossian, der zu allem bereit war, faszinierte Lenin.

Es geht in diesem Buch nicht bloß um einen Unteraspekt der jüngeren Zeitgeschichtsforschung: Mit der Frage nach Stalins Jugend unternimmt der Leser eine Reise zu den Quellen des Bösen. Stalins Untaten im großen Stil sind bekannt, aber es ist die persönliche, gewissermaßen zwischenmenschliche Perversion, die bestens mit einem gewinnenden, poetischen Charme koexistierte, die den Fall Stalin beunruhigend macht. Denn es sind ja nicht bloß peinlich viele linke Schriftsteller und Intellektuelle auf ihn hereingefallen, auch ein Roosevelt ließ sich davon überzeugen, dass die Zeit im Priesterseminar Stalin einen guten, christlichen Kern gegeben habe, wo doch exakt das Gegenteil richtig war. Dieses irritierende Changieren vermag Montefiore perfekt darzustellen, gerade weil in diesem Buch so gut wie keine politischen Fragen behandelt werden. Der moralische Impetus liegt ganz auf der Ebene des Persönlichen, hier verstanden als eine Art exemplarischer Anthropologie. Dank der literarischen Qualitäten der Erzählung vermag man sowohl die gewinnende wie die quälende Seite Stalins nachzuvollziehen, die Lektüre ist, trotz der stilistischen Klarheit, durchaus labyrinthisch und emotional anstrengend: Klar, dass die umstürzlerischen, jungen Zeitgenossen sich um diesen gewieften Revolutionär scharen, klar, dass er sie alle umbringen wird.

Dort, wo diese Tiefen ausgelotet werden, ist es licht und freundlich. Montefiore wohnt in einem strahlend weißen Haus zwischen Kensington Garden und Notting Hill, auch für einen ordentlichen Bausparvertrag kriegt man so etwas nicht. Man denkt an die englische Tradition der crime ladies, die in idyllischer Wohnlandschaft Tag und Nacht über Morde sinnieren und schreiben.

Seine Bücher schreibt Simon Sebag Montefiore in einem nach drei Seiten verglasten Wintergarten, und gleich fällt auf, dass etwas fehlt: keine Spur von Stalin. Im Gegensatz zu so vielen ironiesüchtigen Intellektuellen verzichtet er auf jedes Poster, Bild und auf jede Büste des Generalissimus, das Lachen ist ihm einfach vergangen. Die Sache mit Stalin hat sich immer als noch etwas komplexer erwiesen, als vermutet: "Fast jedes üble Gerücht über Stalin hat sich im Laufe meiner Forschungen als wahr erwiesen - bis auf das Wichtigste, dass er ein Agent des zaristischen Geheimdienstes gewesen sein soll." Stalin hat zwar einiges von diesen Herren gelernt, aber er gehörte nicht dazu. In diesem und anderen Punkten verteidigt der Autor seinen Gegenstand, listet nüchtern dessen Taten auf und bezeichnet ihn als den effektivsten Politiker des vergangenen Jahrhunderts. Montefiore hat es nicht nötig, sich antistalinistisch auf die Brust zu trommeln, die von ihm gesammelten Erkenntnisse sind stärker als jede Gegenpropaganda. Und weil Stalin das auch wusste, liebte er es, Gerüchte über sich zu erfinden: Nebel konnte ihm nur nutzen. Gern verbreitete er sich über die unklare Identität seines Erzeugers, derart viele Männer habe seine Mutter gehabt. Manchmal sagte er auch, die Mutter sei eine Hure gewesen. "Keke war sicher eine Frau mit starkem Willen und zahlreichen Affären, aber eine Prostituierte war sie nicht", stellt Montefiore klar. Stalin habe eben am liebsten als Geschöpf seiner selbst gelten wollen.

Ein anderes Gerücht konnte Montefiore hingegen bestätigen: Stalin hat wirklich im Dienst der Rothschilds gestanden, 1902 in der Ölstadt Batumi, es war eine Art Schutzgeld für die Anlagen der Firma in der Boomtown an der Schwarzmeerküste. Als er die entsprechenden Belege zusammenhatte, schickte er Jacob Rothschild eine Stalinpostkarte und schrieb dazu: "Euer Angestellter des Monats Januar 1902".

Montefiore pflegt eine ansprechend zeitgemäße Art von Geschichtsschreibung, deren Kennzeichen die Leichtigkeit ist, die komplexen theoretischen und moralischen Fragen sind in die Darstellung eingewoben. Wie sein voriges Buch über Stalin als roten Zaren ist auch der junge Stalin "ein Buch für Menschen, die nie ein Buch über Stalin gelesen haben und nie wieder eins lesen werden". Und wie in jeder Kunst ist auch hier diese Leichtigkeit besonders hart erarbeitet. Montefiore war seit den frühen Neunzigern im Kaukasus, in Georgien und natürlich in Moskau und Petersburg unterwegs. Er hat eine Ewigkeit in Archiven und im Kampf gegen die postsowjetische Bürokratie verbracht, und es hat sich gelohnt. Er fand nicht nur das echte Tagebuch von Stalins Mutter, sondern konnte auch einige hochbetagte Zeitzeugen vernehmen.

Montefiore hat für seine Bücher, allesamt Bestseller, in dreißig Sprachen übersetzt, eine makellos moderne Form des Auftritts entwickelt, kümmert sich um glamourös besuchte Vorstellungspartys, gibt zahlreiche Lesungen und absolviert Fernsehauftritte. Im akademischen Milieu trug ihm das zahlreiche Feindschaften ein. "Es dauert immer einige Jahre, bis meine Ergebnisse auch von den Kollegen an den Universitäten anerkannt werden", seufzt er.

Ein Teil der Abneigung der akademischen Historiker gegen Montefiore mag damit zusammenhängen, dass sich bei ihm Kreise berühren, die man sonst weit auseinander vermutet; so stammt eines der preisenden Zitate auf dem Rücken seines Buches über Fürst Potemkin von Mick Jagger, der das Werk als Weihnachtsgeschenk massenweise unter die Leute brachte. Und als Simon Sebag Montefiore seine Frau Santa ehelichte, war Prince Charles der Trauzeuge.

Im Wohnzimmer der Montefiores hängen zwei Ölgemälde, eines zeigt Katharina die Große, ein anderes den Urahn der Familie, den berühmten jew broker und Philanthropen Moses Montefiore. Das 18. Jahrhundert sei nun mal sein Lieblingsjahrhundert, erläutert er, was Russland betreffe, aber auch das Deutsche Reich. "War das nicht die beste Zeit für Deutschland?" Die Antwort, dass ja wohl die Gegenwart die beste Zeit Deutschlands sei, nimmt er zustimmend, wie von der eigenen Begeisterung peinlich berührt, zur Kenntnis.

Seine Frau kommt herein und begrüßt alle, dann will sie mit den Kindern schwimmen gehen. Santa Montefiore ist eine gefeierte Bestsellerautorin, zwei Romane schafft sie pro Jahr. Es war nicht leicht, mit einem Massenmörder unter einem Dach zu leben, bemerkt Montefiore, als sie gegangen ist. Ihr gemeinsamer Sohn konnte Stalin auf Bildern erkennen, bevor er die gängigen Trickfilmfiguren benennen konnte.

Aus der Lektüre des "Jungen Stalin" weiß man, dass die Familie, jede Familie, den größtmöglichen Kontrast zu Stalins Welt bildet. Er hat nicht nur eine Spur der Verwüstung bei einer unübersehbaren Anzahl von Frauen und Geliebten und zugrundegerichteten Kindern hinterlassen, er fand auch besonderes Vergnügen an der sorgsamen Vernichtung anderer, ihm gut bekannter Familien.

Genug des Terrors. Montefiore hat sich längst eines neuen Themas angenommen, er schreibt eine Biographie Jerusalems. "Zur Erholung wenden Sie sich dem Nahen Osten zu?" Als man daraufhin zu lachen beginnt, stimmt er herzlich mit ein. Gute Laune heute ist eben auch eine Antwort auf den Grusel der Geschichte.

NILS MINKMAR

Simon Sebag Montefiore: "Der junge Stalin". Aus dem Englischen von Bernd Rullkötter. S. Fischer, 544 Seiten, 24,90 Euro

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Dieses Buch ist sozusagen die "Vorgeschichte" des Buchs "Stalin - am Hof des Roten Zaren" und genau so bildhaft und packend erzählt. Dass Stalin einmal kurz vor der Priesterweihe stand, wusste ich - dass er aber auch unter anderem einen Bankraub verübt hat, …

Mehr

Dieses Buch ist sozusagen die "Vorgeschichte" des Buchs "Stalin - am Hof des Roten Zaren" und genau so bildhaft und packend erzählt. Dass Stalin einmal kurz vor der Priesterweihe stand, wusste ich - dass er aber auch unter anderem einen Bankraub verübt hat, enthüllten erst neuveröffentlichte Dokumente, die der Autor sehen durfte. Ein starkes Sachbuch für jeden historisch Interessierten, ich werde es bestimmt verschenken.

Weniger

Antworten 3 von 5 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 3 von 5 finden diese Rezension hilfreich