Nicht lieferbar

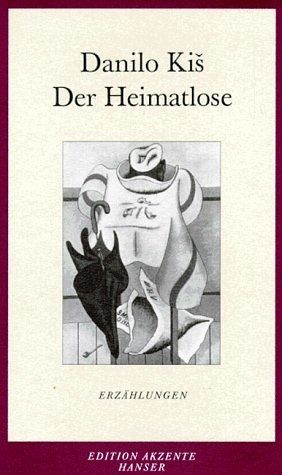

Der Heimatlose

Erzählungen. Aus d. Serbokroatischen v. Ilma Rakusa

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Die in diesem Band versammelten Nachlasserzählungen sind zwischen 1980 und 1986 in engerem oder weiterem Zusammenhang mit dem Buch "Enzyklopädie der Toten" entstanden. Der Tod ist das zentrale Thema auch hier, ob Kis die letzten Tage Horvaths, des "Heimatlosen", in Paris beschreibt, ob er die letzten Stunden Ivo Andrics in einem Belgrader Krankenhausbett vergegenwärtigt oder Jurij Goletz von Piotr Rawicz erzählt, der seiner Frau, die wie er das Lager überlebt hat, vierzig Jahre später freiwilig in den Tod folgte. Die "Nichtanpassungsfähigkeit des menschlichen Wesens an die Existenz" bes...

Die in diesem Band versammelten Nachlasserzählungen sind zwischen 1980 und 1986 in engerem oder weiterem Zusammenhang mit dem Buch "Enzyklopädie der Toten" entstanden. Der Tod ist das zentrale Thema auch hier, ob Kis die letzten Tage Horvaths, des "Heimatlosen", in Paris beschreibt, ob er die letzten Stunden Ivo Andrics in einem Belgrader Krankenhausbett vergegenwärtigt oder Jurij Goletz von Piotr Rawicz erzählt, der seiner Frau, die wie er das Lager überlebt hat, vierzig Jahre später freiwilig in den Tod folgte. Die "Nichtanpassungsfähigkeit des menschlichen Wesens an die Existenz" beschäftigt Kis auch in anderen Geschichten, die nicht von Schriftstellern handeln: der plötzliche Tod eines Häftlings in einem sibirischen Lager, oder das Schicksal der Schwester seiner Belgrader Zimmerwirtin. Der Allgegenwart des Todes vermag nur das Schreiben ein Stückweit zu widerstehen.