Truppenstärken, Bewaffnung und "Verlusten" (Tote, Verwundete, Gefangene), Kurzbeiträgen zur persönlichen Ausrüstung des Soldaten (von der Uniform und dem Tornister über den Stahlhelm und den "Körperpanzer" bis zum Schanzzeug und zur Gasmaske) und zum militärischen Gerät (Handgranate, Fliegerpfeil, Flammen- und Minenwerfer, Panzerkampfwagen, Riesenflugzeug mit Bomben, U-Boot) sowie eindrucksvollen Fotos und Propagandaplakaten.

Den dreißig Autoren gelingt es, allgemeinverständlich und höchst anschaulich den Weg der preußisch-deutschen Armee und der Kaiserlichen Marine in und durch den Ersten Weltkrieg nachzuzeichnen. David T. Zabecki weist generell darauf hin, dass die Kämpfer des Krieges von 1914 bis 1918 "hinsichtlich Waffentechnik und Taktik die größten und schnellsten Umwälzungen der Geschichte" erlebten. Von einigen Ausnahmen abgesehen, entstanden in dieser Phase "alle Instrumente und Verfahren, die wir mit der Kriegführung im 21. Jahrhundert verbinden". Und was die Motivation des Einzelnen betraf, so stellt Markus Pöhlmann heraus, dass die Dynamik der Gruppe selbst entscheidend dazu beitrug, "dass Soldaten ausgehalten haben. Sie kämpften nicht nur mit Kameraden, sondern auch für diese." Grabenkrieger der starren Westfront entwickelten sich oft zu "Überlebensgemeinschaften".

In dem erhellenden Beitrag "Heimat" erinnert Wencke Meteling daran, dass "die Mehrheit der deutschen Bevölkerung" beim Kriegsbeginn nicht jubelte: Das "August-Erlebnis" war "ein Mythos, hervorgerufen durch suggestive Bilder und Berichte bürgerlicher Journalisten über patriotische Menschenmassen vor den Rathäusern bei der Bekanntmachung der Mobilmachung am 1. August 1914". Eine Schichten, Lager und Konfessionen übergreifende patriotische Kriegsbegeisterung habe es weder in Deutschland noch anderswo gegeben, sondern stattdessen vielfältige Sorgen der Soldaten und ihrer Angehörigen über die Zukunft. In Hochstimmung versetzten sich jedoch Intellektuelle, Schriftsteller und Künstler, die auch "mit Vorliebe" auf die Kriegsfreiwilligen hinwiesen: "Deren Anzahl schätzten sie deutlich höher ein, als sie faktisch war, nämlich 185 000."

Allein im August 1914 wurden vier Millionen Deutsche eingezogen, im Kriegsverlauf sollten es 13,2 Millionen werden: Insgesamt fielen rund zwei Millionen deutsche Soldaten, über 4,2 Millionen wurden verwundet, anderthalb Millionen wurden zu Invaliden; "geschätzte 700 000 Zivilisten starben, vor allem wegen Mangelernährung und der Spanischen Grippe", die im Sommer 1918 wütete. "Mehr als vier Jahre nach dem Krieg gab es in Deutschland über eine halbe Million Kriegerwitwen, 1,2 Millionen Kriegshalbwaisen und knapp 60 000 Doppelwaisen."

RAINER BLASIUS

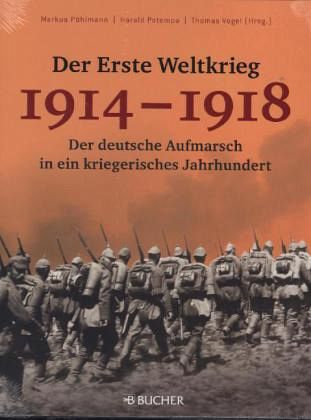

Markus Pöhlmann/Harald Potempa/Thomas Vogel (Herausgeber): Der Erste Weltkrieg 1914-1918. Der deutsche Aufmarsch in ein kriegerisches Jahrhundert. Bucher Verlag, München 2014. 382 S., 45,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.11.2013

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.11.2013