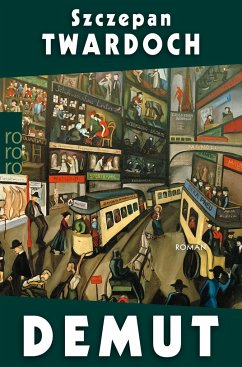

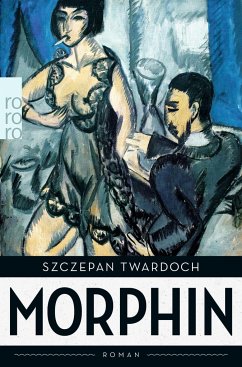

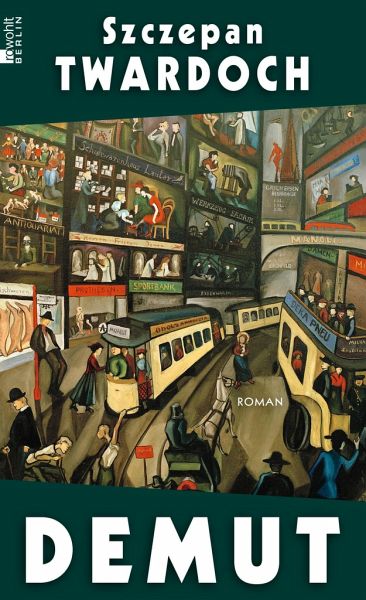

Demut

Ein Berlin-Roman in den schillernden 20ern, von einem der aufregendsten Autoren der Gegenwart

Übersetzung: Kühl, Olaf

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

25,00 €

inkl. MwSt.

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Eben noch kämpfte Alois Pokora im Weltkrieg. Dann erwacht er im Krankenhaus in Berlin - und die Welt ist eine andere: das Jahr 1918, der Kaiser geflohen, die alte Ordnung zerbricht. Der Bergmannssohn Alois, der Erste in der Familie mit Schulbildung, sehnt sich nach seiner Liebe Agnes - lässt sich aber bald von der soghaften neuen Freiheit erfassen, geistig, revolutionär, auch erotisch. Er gerät in die Berliner Halbwelt, schult für die dubiose «Baronin» eine Kampftruppe, trifft Rosa Luxemburg. Nach einer Schießerei mit Kaisertreuen rund ums Berliner Schloss kann er gerade noch heim ins ...

Eben noch kämpfte Alois Pokora im Weltkrieg. Dann erwacht er im Krankenhaus in Berlin - und die Welt ist eine andere: das Jahr 1918, der Kaiser geflohen, die alte Ordnung zerbricht. Der Bergmannssohn Alois, der Erste in der Familie mit Schulbildung, sehnt sich nach seiner Liebe Agnes - lässt sich aber bald von der soghaften neuen Freiheit erfassen, geistig, revolutionär, auch erotisch. Er gerät in die Berliner Halbwelt, schult für die dubiose «Baronin» eine Kampftruppe, trifft Rosa Luxemburg. Nach einer Schießerei mit Kaisertreuen rund ums Berliner Schloss kann er gerade noch heim ins verwunschene Schlesien flüchten. Wo sich ebenfalls alles verändert hat. Unerwartet muss Alois sich der eigenen Herkunft stellen - und steht endlich Agnes gegenüber. Doch Alois ist zwischen alle Fronten geraten.

Mit weltmalerischer Wucht erzählt Szczepan Twardoch vom Weltkrieg und vom umstürzlerischen Berlin mit seinen Kaputten, Geschlagenen und den feierwütigen Überlebenden, den Umbrüchen, die bald ganz Europa erfassen. «Demut» ist ein gewaltiger Roman über einen Mann im Strudel der Zeit, der zwischen Emanzipation und Selbstzweifel steht und in einer explosiven, ungeheuer freien Epoche seinen Weg sucht.

Mit weltmalerischer Wucht erzählt Szczepan Twardoch vom Weltkrieg und vom umstürzlerischen Berlin mit seinen Kaputten, Geschlagenen und den feierwütigen Überlebenden, den Umbrüchen, die bald ganz Europa erfassen. «Demut» ist ein gewaltiger Roman über einen Mann im Strudel der Zeit, der zwischen Emanzipation und Selbstzweifel steht und in einer explosiven, ungeheuer freien Epoche seinen Weg sucht.