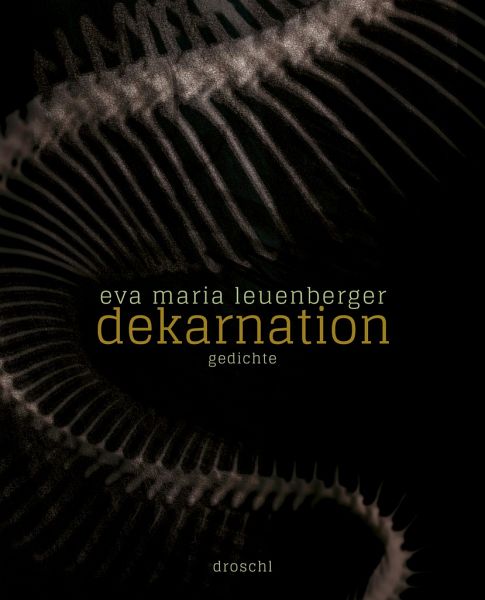

dekarnation

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

19,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Eva Maria Leuenbergers bildstarkes Debüt "dekarnation" besteht aus vier Zyklen. Sie erdichtet sich fortschreibende Geschichten, indem Themen und Motive innerhalb der Zyklen verbunden und variiert werden. Die Texte vibrieren und pulsieren, die Worte beleben Tal und Moor, Schlucht, Bach und Wald. Wir erleben eine Vermenschlichung der Natur:»der wind in den bäumen krallt / auf der haut, und nur die nacht / ist sicher /da sind die fenster offen: / atmen die luft, als wäre sie frei«.Mächtig, lebendig und immer in Bewegung zeigt sich die Natur. Klingt hingegen ein letztes Mal ein Laut, ob leis...

Eva Maria Leuenbergers bildstarkes Debüt "dekarnation" besteht aus vier Zyklen. Sie erdichtet sich fortschreibende Geschichten, indem Themen und Motive innerhalb der Zyklen verbunden und variiert werden. Die Texte vibrieren und pulsieren, die Worte beleben Tal und Moor, Schlucht, Bach und Wald. Wir erleben eine Vermenschlichung der Natur:»der wind in den bäumen krallt / auf der haut, und nur die nacht / ist sicher /da sind die fenster offen: / atmen die luft, als wäre sie frei«.Mächtig, lebendig und immer in Bewegung zeigt sich die Natur. Klingt hingegen ein letztes Mal ein Laut, ob leise oder schreiend, aus dem Körper des Menschen, ist er bereits dabei, zu verstummen. Wir hören den sprechenden Toten zu, deren Stimmen lautlos klingen und in die Stille der Natur dringen; wir betrachten Moorleichen - die Frau von Elling und den Tollund-Mann - und sehen ihre Körper nah beieinander in der Zeitlosigkeit liegen; ein Körper im Fluss findet langsam zur eigenen Hand, während Schicht für Schicht die Dekarnation voranschreitet; ein alleine durch das Tal wandernder Körper teilt dann im Fluss schwimmend das Wasser entzwei. Die Körper gehen ein in die Natur und werden von ihr absorbiert.»stell dir vor / die haut fällt von dir ab / wie die rinde / einer anderen zeit /am rückgrat wachsen / blätter«.