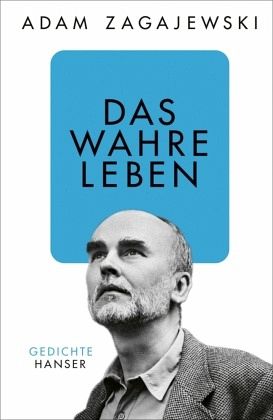

Das wahre Leben

Gedichte

Übersetzung: Schmidgall, Renate

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

22,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

"Zagajewski beeindruckt mit einer lyrischen Stimme, die sehr intim, fast schon sanft ist." New York TimesIn seinem letzten Gedichtband blickt der große polnische Dichter Adam Zagajewski mit beeindruckender Klarheit und der typischen ironischen Melancholie auf die Vergangenheit. "Seine Gedichte setzen das Understatement ein wie einen Talisman", schreibt die "New York Times Book Review". In "Das wahre Leben" vereinen sich noch einmal die großen Themen von Zagajewskis unverzichtbarem Werk: das Bewahren der Geschichte, die ewige Kunst, die Magie des Reisens und die Erinnerungen an ein früheres ...

"Zagajewski beeindruckt mit einer lyrischen Stimme, die sehr intim, fast schon sanft ist." New York TimesIn seinem letzten Gedichtband blickt der große polnische Dichter Adam Zagajewski mit beeindruckender Klarheit und der typischen ironischen Melancholie auf die Vergangenheit. "Seine Gedichte setzen das Understatement ein wie einen Talisman", schreibt die "New York Times Book Review". In "Das wahre Leben" vereinen sich noch einmal die großen Themen von Zagajewskis unverzichtbarem Werk: das Bewahren der Geschichte, die ewige Kunst, die Magie des Reisens und die Erinnerungen an ein früheres Selbst. "Ich bin fünfzehn, / nachsichtig betrachte ich / die Erwachsenen. Ich weiß, ich mache gewiss / nicht die gleichen Fehler wie sie."