Nicht lieferbar

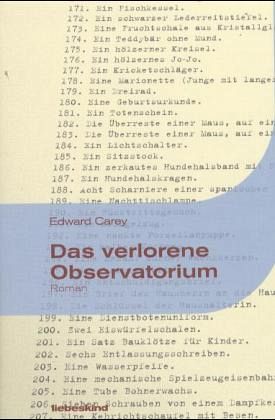

Das verlorene Observatorium

Roman. Aus d. Engl. v. Jürgen Bürger

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Ein Straßenkünstler versucht, das Mysterium der Liebe zu ergründen, indem er sich der Gegenstände bemächtigt, die seinen Mitmenschen am Herzen liegen. Diese Gegenstände trägt er in seiner "Ausstellung der Liebe" zusammen, die er fein säuberlich katalogisiert im Keller seines abbruchreifen Observatoriums versteckt hat.nDieses dient heute nur noch als Miethaus mit exzentrischen Bewohnern. Isoliert von der Außenwelt vegetieren die Mieter einsam vor sich hin, bis eines Tages die halbblinde Anna Tap in Wohnung Nr. 18 einzieht.Edward Careys von der Kritik hochgelobter Roman "Das verlorene O...

Ein Straßenkünstler versucht, das Mysterium der Liebe zu ergründen, indem er sich der Gegenstände bemächtigt, die seinen Mitmenschen am Herzen liegen. Diese Gegenstände trägt er in seiner "Ausstellung der Liebe" zusammen, die er fein säuberlich katalogisiert im Keller seines abbruchreifen Observatoriums versteckt hat.nDieses dient heute nur noch als Miethaus mit exzentrischen Bewohnern. Isoliert von der Außenwelt vegetieren die Mieter einsam vor sich hin, bis eines Tages die halbblinde Anna Tap in Wohnung Nr. 18 einzieht.

Edward Careys von der Kritik hochgelobter Roman "Das verlorene Observatorium" ist eine Tragikomödie voller skurriler Figuren und Begebenheiten, sprachlich brillant und spannend erzählt.

Edward Careys von der Kritik hochgelobter Roman "Das verlorene Observatorium" ist eine Tragikomödie voller skurriler Figuren und Begebenheiten, sprachlich brillant und spannend erzählt.