einem Zimmer für sich allein. Müde, von Schuldgefühlen gequält, rebellisch nach innen, aber kaum je nach außen - sollte so eine Leidensfigur des frühen Feminismus aussehen? Es ist Ausdruck grausamer Komik, dass Valeria in der engen Bude nicht einmal ein sicheres Versteck für ihr Notizbuch findet und in ständiger Angst vor Entdeckung lebt.

Von November 1950 bis Mai 1951 reichen die Einträge, aus denen die dreihundert Seiten des 1952 in Italien erschienenen Romans "Das verbotene Notizbuch" (Quaderno proibito) von Alba de Céspedes bestehen, und in diesen sechs Monaten durchläuft die Protagonistin Valeria, die auch der eigene Ehemann nur "Mama" nennt, verschiedene Stufen der Desillusionierung, Verbitterung und resignierter Hinnahme. Dass sie den großen Ausbruch - einen heimlichen Kurzurlaub mit ihrem Chef - nicht wagt, sondern es bei züchtigen Autofahrten, ein paar Küssen und mäßig romantischen Treffen in abgelegenen Restaurants belässt, mag an den italienischen Konventionen der Zeit liegen, in der Katholizismus und öffentliche Moral noch eins waren. Der Eindringlichkeit der hier geschilderten Szenen über das seelische Vertrocknen einer Frau, die sich an der Schwelle des Alters wähnt, tut das keinen Abbruch.

Valeria erkennt nicht nur, was sie quält; sie weiß auch, dass sie sich an das Quälende klammert, weil dahinter das Nichts der gesellschaftlichen Bedeutungslosigkeit lauert. Dieser Widerspruch, den Alba de Céspedes in lakonischen, jede Redseligkeit meidenden Sätzen entfaltet, gibt dem inneren Drama der Heldin Spannung und Kontur. Während Valerias Mann sich seinen Altersstimmungen überlässt und abends Wagner hört, beginnt die zwanzigjährige Tochter Mirella ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann, der sich durchaus als seriös entpuppt, aber was hilft das gegen den Anschein des Unmoralischen, der gegen ihn spricht? Valerias Sohn Riccardo, 23, bringt gleich seine schwangere Freundin mit und erklärt seine abgekämpfte Mutter vorauseilend zur besten aller Großmütter.

Dass südliche Gesellschaften mit ihrem Machismo und der traditionellen Verteilung der Geschlechterrollen die Hauptlast auf den Frauen abladen, war im damaligen Italien, ebenso wie in Portugal oder Spanien, täglich spürbare Realität. Der Beruf mochte Frauen mehr Teilhabe am öffentlichen Leben verheißen, degradierte aber gerade die mittlere Generation zu Arbeitseseln, deren Versorgungspflicht nie aufhörte. Müdigkeit, Selbstzweifel und Grübelei, Leitmotive dieses Romans, sind deshalb geschlechtsspezifisch konnotiert.

"Glaubst du, das zwischen dir und Papa ist Liebe?", fragt Tochter Mirella und legt den Finger in eine weitere Wunde: Gewohnheit und Schufterei haben längst jede Leidenschaft abgetötet. "Siehst du nicht, dass Papa ein Versager ist und dich mit hinuntergezogen hat?" So spricht die neue italienische Generation, die keinen Moralkompass namens Ehe mehr braucht und lieber nach der beruflichen Zukunft oder dem Gefühlskern der Beziehung fragt.

Céspedes lässt ihre Hauptfigur offen, fast naiv ihre Seelenregungen protokollieren. So schematisch die Familienkonstellation - alle vier bewohnen ihre eigenen Welten, während ein paar Quadratmeter zum Schauplatz emotionaler Verteilungskämpfe werden -, so atmosphärisch und pointiert ist die Ausführung. "Die kleinen, alltäglichen Nichtigkeiten wahrzunehmen heißt vielleicht, der Bedeutung des Lebens auf den Grund zu gehen", sinniert Valeria in ihrem Tagebuch, und tatsächlich werden die heimlichen Notate zum Reflexionsraum, der die Heldin klarsehen lässt: hier ihre kalte, nörgelnde Mutter, die dem im Ersten Weltkrieg verlorenen Familienvermögen nachtrauert, dort die früheren Schulfreundinnen, die reicher geheiratet haben als Valeria. Und über allem das unentrinnbare Familienkorsett. Doch der Aufstand bleibt ihr verwehrt, und für erotische Eskapaden fehlt die Freiheit, fehlt der Mut. Man muss sich dieses Leben der italienischen Nachkriegsgesellschaft in den Schwarzweißfilmen des Neorealismus vorstellen.

Heute ist die Schriftstellerin und Journalistin Alba de Céspedes, geboren 1911, weitgehend vergessen. Als Tochter einer Italienerin und eines kubanischen Diplomaten wuchs sie in Rom auf, engagierte sich im Widerstand gegen Mussolini, ging dafür ins Gefängnis, wie es auch ihrem Freund Cesare Pavese widerfuhr, und gründete gleich nach dem Zweiten Weltkrieg die Kulturzeitschrift Mercurio, in der Texte von Eugenio Montale, Alberto Moravia und Ignazio Silone erschienen. Ihre ersten Romane waren schon veröffentlicht, als sie 1954 Mitarbeiterin der Zeitung La Stampa wurde. Bald darauf ging sie nach Paris, arbeitete für den Film, angeblich auch mit Michelangelo Antonioni, und schrieb ihre späten Gedichte gleich auf Französisch. Die fünfziger und sechziger Jahre waren literarisch ihre große Zeit. In Frankreich, bei Le Seuil, erschien von Alba de Céspedes ein halbes Dutzend Bücher, auch in Deutschland waren es einige, wenngleich mit gemischtem Erfolg. Alles, was antiquarisch noch lieferbar ist, hat ein Alter von einem halben Jahrhundert oder mehr.

Dies ist mindestens die dritte deutsche Ausgabe des Romans. Erst hieß er "Das verbotene Tagebuch", dann "Allein in diesem Haus", jetzt "Das verbotene Notizbuch". Die Neuübersetzung liest sich prima, schwächelt allerdings in den Konjunktiven der indirekten Rede, was wenig macht, weil die gesprochene Sprache sie sowieso abgeschliffen hat. Gerade weil der Roman als Studie über Einsamkeit in der Gruppe ziemliche Kraft hat, wäre ein Nachwort nützlich gewesen, aber dafür fehlte dem Verlag offenbar die Zeit, die Lust oder das Geld.

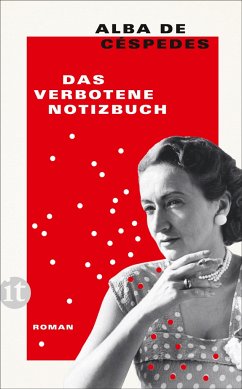

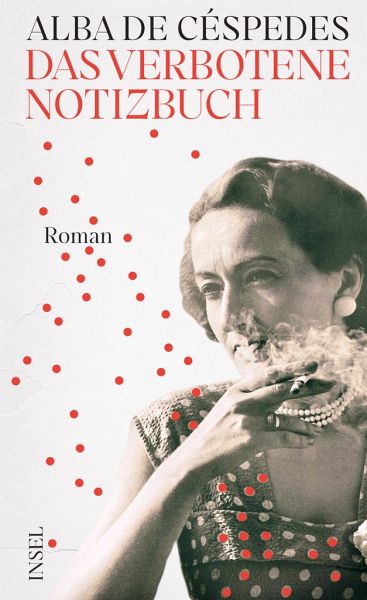

Alba de Céspedes starb 1997 im Alter von 86 Jahren in Paris. Der Nachruf des britischen Independent zeichnete die Einflusslinien des italienischen Feminismus nach, und nicht nur dazu wüsste man gern mehr. Auf dem Cover, was ungewöhnlich ist, sieht man die Autorin selbst: eine No-Nonsense-Frau mit unbestechlichem Blick, entschlossenem Mund und Zigarette in der Hand. Kein Zweifel, dass der Roman "Das verbotene Notizbuch" nicht von dieser, sondern von einer ganz anderen, sehr weit entfernten Persönlichkeit erzählt.

Alba de Céspedes: "Das verbotene Notizbuch". Roman.

Aus dem Italienischen von Verena von Koskull. Insel Verlag, Berlin 2021. 302 S., geb., 24,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 16.10.2021

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 16.10.2021