Nicht lieferbar

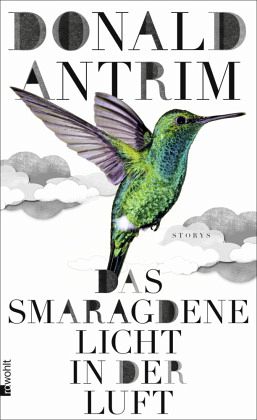

Das smaragdene Licht in der Luft

Storys

Übersetzung: Stingl, Nikolaus

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Donald Antrim ist der große Unbekannte der zeitgenössischen US-Literatur: Autoren wie Jonathan Franzen, Thomas Pynchon, Richard Ford und Jeffrey Eugenides verehren sein schmales, geheimnisvoll funkelndes Werk - allem voran seine jüngsten, sämtlich im renommierten «New Yorker» vorab publizierten Storys.Da kauft ein untreuer Mann seiner Frau einen Blumenstrauß für 350 Dollar, während sie mit seinem besten Freund, der ihr Geliebter ist, und dessen Frau, die seine Exgeliebte ist, in einem Lokal auf ihn wartet («Noch ein Manhattan»). Eine Schulinszenierung von Shakespeares «Mittsommerna...

Donald Antrim ist der große Unbekannte der zeitgenössischen US-Literatur: Autoren wie Jonathan Franzen, Thomas Pynchon, Richard Ford und Jeffrey Eugenides verehren sein schmales, geheimnisvoll funkelndes Werk - allem voran seine jüngsten, sämtlich im renommierten «New Yorker» vorab publizierten Storys.

Da kauft ein untreuer Mann seiner Frau einen Blumenstrauß für 350 Dollar, während sie mit seinem besten Freund, der ihr Geliebter ist, und dessen Frau, die seine Exgeliebte ist, in einem Lokal auf ihn wartet («Noch ein Manhattan»). Eine Schulinszenierung von Shakespeares «Mittsommernachtstraum», getragen vom anarchischen Furor der Texte, von zu viel Dope und pubertärer Lust, endet in einer Orgie («Ein Schauspieler bereitet sich vor»). Und in der Titelstory fährt ein trauriger Kunstlehrer in die Berge, um dort die Gemälde seiner Exfreundin zu entsorgen. Die Menschen in Antrims Erzählungen sind ständig mit ihrem unkooperativen Ich konfrontiert, größenwahnsinnig, verzweifelt. Aber sie sind lebenshungrig. Sie lieben und

wollen geliebt werden.

Antrim ist ein Erforscher psychologischer Grenzbereiche, der stets das Komische, Groteske im hartnäckig tragischen Alltag findet. Seine Storys sind kunstvoll komponierte, atemberaubend elegante Meisterwerke, voller Mitgefühl und Zartheit.

Da kauft ein untreuer Mann seiner Frau einen Blumenstrauß für 350 Dollar, während sie mit seinem besten Freund, der ihr Geliebter ist, und dessen Frau, die seine Exgeliebte ist, in einem Lokal auf ihn wartet («Noch ein Manhattan»). Eine Schulinszenierung von Shakespeares «Mittsommernachtstraum», getragen vom anarchischen Furor der Texte, von zu viel Dope und pubertärer Lust, endet in einer Orgie («Ein Schauspieler bereitet sich vor»). Und in der Titelstory fährt ein trauriger Kunstlehrer in die Berge, um dort die Gemälde seiner Exfreundin zu entsorgen. Die Menschen in Antrims Erzählungen sind ständig mit ihrem unkooperativen Ich konfrontiert, größenwahnsinnig, verzweifelt. Aber sie sind lebenshungrig. Sie lieben und

wollen geliebt werden.

Antrim ist ein Erforscher psychologischer Grenzbereiche, der stets das Komische, Groteske im hartnäckig tragischen Alltag findet. Seine Storys sind kunstvoll komponierte, atemberaubend elegante Meisterwerke, voller Mitgefühl und Zartheit.