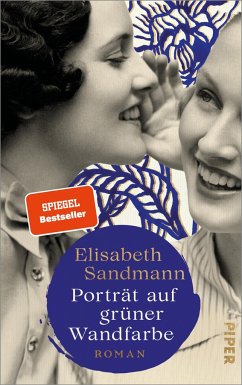

Das Portrait

Roman

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 2-4 Wochen

19,90 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Hannah, eine junge Malerin, ist auf dem Weg in eine fremde Stadt. Im Flugzeug sitzend sieht sie auf den unbekannten Ort unter sich: Irgendwo da unten muß sich das Haus befinden, in dem sie die nächsten drei Monate verbringen wird, eingeladen von einem in der Szene bekannten, sehr reichen Kunstsammler. Sie soll sein Portrait malen. Eine Bedingung des Vertrags besagt, daß sie dabei für drei Monate das Grundstück nicht verlassen darf. Doch in dem Maße, wie das Portrait Form annimmt und sie die Zeit mit dem Hausherrn im Atelier verbringt, wächst ihr Unwohlsein. Die große Villa ist wie ausg...

Hannah, eine junge Malerin, ist auf dem Weg in eine fremde Stadt. Im Flugzeug sitzend sieht sie auf den unbekannten Ort unter sich: Irgendwo da unten muß sich das Haus befinden, in dem sie die nächsten drei Monate verbringen wird, eingeladen von einem in der Szene bekannten, sehr reichen Kunstsammler. Sie soll sein Portrait malen. Eine Bedingung des Vertrags besagt, daß sie dabei für drei Monate das Grundstück nicht verlassen darf. Doch in dem Maße, wie das Portrait Form annimmt und sie die Zeit mit dem Hausherrn im Atelier verbringt, wächst ihr Unwohlsein. Die große Villa ist wie ausgestorben. Die Angestellten zeigen ihr die kalte Schulter. Ihre Ausflüge in das große, parkähnliche Grundstück zeigen ihr, das hier vieles nicht stimmt. Die anfängliche Idylle entwickelt sich zur Katastrophe. Der Sammler kontrolliert sie, beobachtet sie wie eine Trophäe. Sie erfährt, daß er zuvor einen jungen Maler unterstützt hat, der dann Selbstmord beging. Sie versucht zu fliehen, aber der Sammlerweiß das zu verhindern. Doch Hannah gelingt am Ende der rettende Absprung.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.