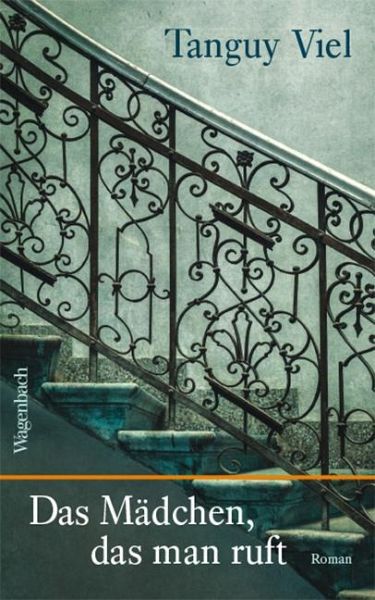

Das Mädchen, das man ruft

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Laura, bildschön und Anfang zwanzig, ist wieder in die Bretagne zurückgekehrt. Nun braucht sie erstens eine Wohnung und zweitens einen Job. Dass der Bürgermeister persönlich bei seinem alten Freund im Casino ein gutes Wort für sie einlegt, bleibt nicht folgenlos. Ihr Vater Max, einst französischer Boxmeister, steigt nach Jahren wieder in den Ring. Es sind noch einige alte Rechnungen offen in der kleinen bretonischen Stadt am Meer, in der diese Tragödie um Sex und Macht, Schicksal und Gerechtigkeit die Figuren unausweichlich zu Dominosteinen macht. Als Laura Monate später den nun ehemal...

Laura, bildschön und Anfang zwanzig, ist wieder in die Bretagne zurückgekehrt. Nun braucht sie erstens eine Wohnung und zweitens einen Job. Dass der Bürgermeister persönlich bei seinem alten Freund im Casino ein gutes Wort für sie einlegt, bleibt nicht folgenlos. Ihr Vater Max, einst französischer Boxmeister, steigt nach Jahren wieder in den Ring. Es sind noch einige alte Rechnungen offen in der kleinen bretonischen Stadt am Meer, in der diese Tragödie um Sex und Macht, Schicksal und Gerechtigkeit die Figuren unausweichlich zu Dominosteinen macht. Als Laura Monate später den nun ehemaligen Bürgermeister schließlich anzeigt, ist das Urteil längst gesprochen. Denn: Sie wollte es doch auch ...Tanguy Viel macht ein brutales, aktuelles Thema konkret, indem er es in die Provinz verschiebt. Er vergrößert, indem er verkleinert. Sein einzigartiger Stil erzwingt eine beunruhigende Untergrundspannung, fokussiert genau, lässt Bewegungen und Blicke sprechen. Ein Roman über Ohnmacht und Macht,ein stilistisches Kunstwerk, ein politisches Statement.