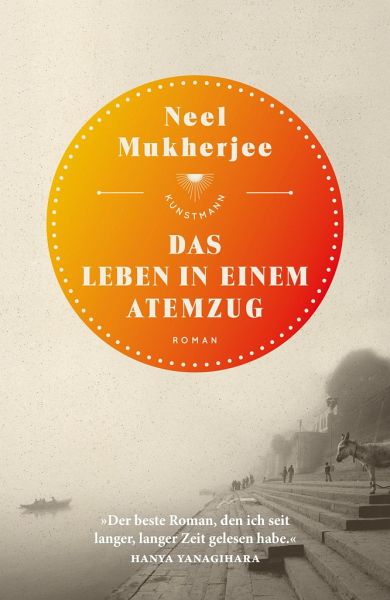

Das Leben in einem Atemzug

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

24,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Was geschieht, wenn wir versuchen, das Leben, in dem wir zu Hause sind, für etwas Besseres zu verlassen? In fünf Schicksalen entfaltet sich in diesem Roman ein grandioses Panorama der modernen indischen Gesellschaft. Neel Mukherjee erzählt in Das Leben in einem Atemzug von Menschen, die aufbrechen, ihr Zuhause verlassen, um für sich und ihre Familien ein besseres Leben zu erlangen. Da ist die Köchin in Mumbai, die in sechs Haushalten kocht; da ist der Mann, der mit seinem Tanzbär von Ort zu Ort zieht, da ist das Mädchen, das vor den Terroristen, die ihr Dorf bedrohen, in die Stadt flieh...

Was geschieht, wenn wir versuchen, das Leben, in dem wir zu Hause sind, für etwas Besseres zu verlassen? In fünf Schicksalen entfaltet sich in diesem Roman ein grandioses Panorama der modernen indischen Gesellschaft. Neel Mukherjee erzählt in Das Leben in einem Atemzug von Menschen, die aufbrechen, ihr Zuhause verlassen, um für sich und ihre Familien ein besseres Leben zu erlangen. Da ist die Köchin in Mumbai, die in sechs Haushalten kocht; da ist der Mann, der mit seinem Tanzbär von Ort zu Ort zieht, da ist das Mädchen, das vor den Terroristen, die ihr Dorf bedrohen, in die Stadt flieht - sie alle erleben, was es bedeutet, nicht mehr im eigenen, vertrauten Umfeld zu sein. Ihre Schicksale erzählen von den Frösten der Freiheit, vom Fremd- und Alleinsein, von Armut und Arbeit. Aber auch von der Hoffnung und Glück. Ein atmosphärisch dichter Roman aus dem heutigen Indien, einer modernen Gesellschaft, in der die Schatten einer anderen noch deutlich spürbar sind. Leidenschaftlich und voller Empathie entfaltet sich in einem Reigen von Geschichten das unstillbare menschliche Streben nach einem anderen, besseren Leben.