Kaum eine Familie hat die Neugier - und die Phantasie - von Historikern und anderen Geschichtenerzählern ähnlich beflügelt wie die Medici, deren Firmenimperium 1494 zusammenbrach. Doch mit dem Bankrott war der Aufstieg der Familie zu Großherzögen der Toskana selbstredend nicht zu Ende.

Tim Parks konzentriert sich in "Das Geld der Medici" auf das wechselhafte Jahrhundert der Medici-Bankiers, erzählt, wie bauernschlau und vorsichtig der alte Giovanni die Geschäftsbeziehungen gen Rom ausbaute, wie Cosimo gegen Verschwörungen zum "Vater des Vaterlands", also zum de facto mächtigsten Bürger von Florenz, aufstieg, wie sich sein Enkel Lorenzo "il magnifico" zum prächtigen Förderer der Renaissancekunst und der neoplatonischen Philosophie aufschwang, bis dann das französische Heer und Savonarola der Medici-Herrschaft und -Herrlichkeit erst einmal ein Ende machten.

Parks, der in Verona lebt, hat einiges über den italienischen Fußball geschrieben und zuletzt den Roman "Stille" veröffentlicht. Als Historiker des italienischen Spätmittelalters ist er bislang nicht aufgefallen, und er tut auch gar nicht erst so, als verfüge er über Vorbildung für sein Projekt, das sich immerhin an Hekatomben von Spezialforschung, aber auch an historischen Klassikern wie Burckhardts "Die Kultur der Renaissance in Italien" messen lassen muss. Im Faltblatt "The making of ...", das der Verlag dem Werk beigegeben hat, erzählt Parks, wie er sich für das Buchprojekt eines amerikanischen Verlegers erst einmal schlaumachte: "Am nächsten Tag kaufte ich mir ein Buch über die Familie Medici. So bin ich." Ja, so ist er wohl. Und wenn Hape Kerkeling uns auf dem historischen Jakobsweg voranschreitet und Ulrich Wickert zum deutschen Chef-Ethiker aufsteigt, warum soll uns Parks nichts über seine Lektüre diverser Medici-Bücher weitererzählen? Denn mit den Quellen hat er es nicht so. Den Grund erzählt Parks denjenigen, die es über 270 Seiten bis zum Nachwort geschafft haben: "Nein, wollte man sich die Archive vornehmen, würde das mehrere Leben vollständiger Hingabe erfordern. Man muss sich also an die Forschung halten." Man sollte sich diese Passage auf der Zunge zergehen lassen, denn hier äußert ein Geschichtsschreiber ganz cool, dass ihm sein Material viel zu lästig ist und er lieber bei anderen abschreibt. Und die, ob sie nun Nicolai Rubinstein heißen oder Raymond de Roover, werden von ihm - nach ausführlicher Ausschlachtung - auch noch mit schlechten Noten niedergemacht: "treibt seine Leser jedoch zur Verzweiflung" oder "versteckt die Fakten zwischen Bilanzen".

Spätestens an diesem Punkt hätte der deutsche Verlag entscheiden müssen, das Projekt einer Übersetzung abzublasen. Ein ahnungsloser Autor ohne Vorkenntnisse, der sich an wissenschaftliche Vorgaben aus Zeitmangel nicht halten mag, sich aber gleichwohl auf einem der meist beackerten Felder moderner Geschichtsschreibung abmüht - dergleichen galt einmal als sittenwidrig. Aber weil Parks einen Namen als Italien-Autor hat, wird heutzutage solch ein Deal eben trotzdem abgeschlossen.

Das Buch lohnt nur darum eine Betrachtung, weil die Chuzpe, mit der sich hier jemand die Geschichte wie ein Raubgräber vorknöpft, irgendwie bezeichnend ist für unseren Umgang mit den eigenen Wurzeln. Parks ist ja nicht einmal stockfaul, sondern hat sich - wie ein vielversprechender Student im Proseminar - tatsächlich in die Literatur gefuchst. Doch statt nun zu begreifen, dass er selbst dem nichts hinzuzufügen hat, oder wenigstens ein paar Jahre Lebenszeit an weniger erforschte Aspekte der Medicigeschichte zu verschwenden, legt er los. Parks plaudert über knifflige Fragen der Historiographie wie ein britischer Landadliger nach dem fünften Whisky: salopp, mit vermeintlich gesundem Menschenverstand und immer auf mediokre Pointen aus. Italiens hochkomplexes Mächtespiel im fünfzehnten Jahrhundert sieht dann etwa so aus: "Lassen wir das Bild von Italien als Stiefel einmal beiseite und stellen uns stattdessen einen Zylinder vor, mit einem auf dem Kopf stehenden gleichschenkligen Dreieck oben drauf. Der Zylinder ist fast überall vom Meer umgeben und besteht hauptsächlich aus Bergen, während das Dreieck im Allgemeinen flach und im Norden von den Alpen begrenzt ist. In dem Spiel gibt es fünf Spieler, die den Ton angeben. Im unteren Teil des Zylinders ist es das Königreich Neapel, in der Mitte Rom und der Kirchenstaat, an der Nahtstelle zwischen Zylinder und Dreieck Florenz, oben links Mailand, oben rechts Venedig. Zwischen diesen Staaten tummelt sich eine Vielzahl kleinerer Staaten, die sich die beutehungrigen größeren Staaten, wie das Obst in einem Computerspiel, leicht einverleiben können."

Was will dieser Autor? Ist er bei Trost? Wem, wenn nicht einem Haufen von Idioten, glaubt er da die Geschichte der Renaissance nahebringen zu müssen? In diesem Zitzewitz-Stil geht es munter weiter: "Derweil stürmt der Papst aus dem Appenin Richtung Osten, wo er schnell ein paar rebellische Städte zu unterdrücken hofft, solange alle anderen zu beschäftigt sind, um davon Notiz zu nehmen. Die Neapolitaner wollen auch mitmischen und marschieren Richtung Norden. Um zu helfen? Um etwas zu verhindern? Niemand weiß es genau. Alles ist in Bewegung. Alles ist zu haben. Oder doch nicht?"

Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man sich amüsieren, dass ein Autor Texte als Geschichtsschreibung veröffentlichen kann, mit denen kein Gymnasiast der Mittelstufe ein "ausreichend" bekäme. Stilblüten kann man die Schnoddrigkeiten des Autors nicht nennen, weil er es offenbar auf das Dauerschmunzeln einer ahnungslosen Leserschaft abgesehen hat: "Nicht alle condottieri sind gleich. Wie auch im Sport gibt es reguläre Spieler, und es gibt Stars. Die Florentiner meinen es jetzt ernst und heuern Niccolò Piccinino an. Der ist teuer." Parks kanzelt den Prediger-Heiligen Bernardino von Siena als "Frauenhasser und Antisemiten" ab - ein Schnellgericht, für das es durchaus Argumente gibt, aber der Autor liefert sie natürlich nicht. Dafür hat er eine Meinung zur Malerei: "Der wichtigste Künstler in dem Projekt war Fra Angelico, auch bekannt als Beato Angelico, ein Mann, der weinte, als er die Kreuzigungsszenen in den Zellen der Novizen malte. Was will man mehr?"

Wenn man mehr will, kann man durchaus mehr bekommen. Iris Origo hat, auch sie als historiographische Autodidaktin in Italien, etwa über den heiligen Antisemiten Bernardino eine spannende Epochenstudie geschrieben. Oder Helene Nolthenius, die als Niederländerin und Nicht-Professorin nicht nur historische Florenz-Krimis, sondern auch ein großartig dichtes Buch über das Florentiner Spätmittelalter verfasst hat, das nie ins Deutsche übersetzt wurde. Man kann also durchaus Achtens- und Beachtenswertes zur Florentiner Geschichte schreiben, ohne wie der große Davidsohn dem Thema das ganze Leben zu opfern. Man muss es nur können.

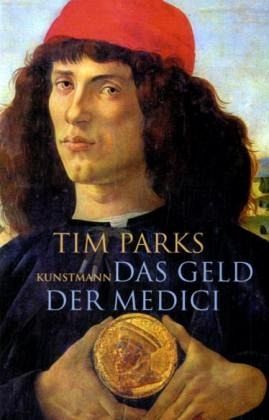

Tim Parks: "Das Geld der Medici". Aus dem Englischen von Susanne Höbel. Antje Kunstmann Verlag, München 2007. 270 S., geb., 19,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 21.03.2007

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 21.03.2007