Über die "fast unausstehliche Aufrichtigkeit" der Kritik, die dort herrschte, hat Gustafsson damals in der schwedischen Presse verblüfft und fasziniert berichtet.

Enzensberger war es dann auch, der Gustafssons lyrischen Erstling unter dem Titel "Die Maschinen" ins Deutsche übertrug (1967). Gustafsson hat diesem Werk einen kulturhistorischen, linguistischen und philosophischen Selbstkommentar beigegeben, der inzwischen zu den Grundtexten der modernen Lyriktheorie gehört. Einer seiner Kernsätze besagt, "dass unseren Worten und unserm Sprechen etwas Mechanisches und gleichsam Unpersönliches anhaftet, als wären nicht wir es, die unsere Gedanken hervorbrächten, sondern als dächte die Sprache in uns und als liehen wir bloß einer größeren, unübersehbaren sprachlichen Struktur unsere Stimme...". Und weiter heißt es in seinem Selbstkommentar zu "Die Maschinen": "Der Mensch wird darin aufgefasst als eine kybernetische Vorrichtung, die mit unserer eigenen Sprache und unserer eigenen Logik programmiert ist. Es handelt sich um einen Versuch, die Perspektive zu verändern und das, was uns am besten bekannt ist, unter einem neuen Gesichtswinkel zu betrachten."

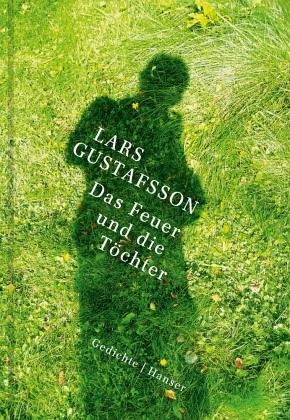

Solche Veränderungen der Perspektive gehören nach wie vor zum kennzeichnenden Inventar der Poesie Gustafssons. So wird etwa das aufgeschlagene Buch (im Gedicht "Firnis an einem Ruder") nicht gelesen, sondern es liest sich selbst. Oder: Durchs geöffnete Fenster (im Gedicht "Der Mai ist ein Fenster") wird nicht die Außenwelt betrachtet, sondern "die Welt nimmt mich plötzlich wahr"; und der Winter mit Neuschnee, Schneewehen und Schneekrusten ist "in Wirklichkeit eine Sprache". "Fast alles, was geschieht/ wird von niemandem gesehen", liest man da und: "Das meiste, das den Dingen geschieht, / hat überhaupt nichts mit ihnen zu tun". Gustafsson führt seine konkreten Beobachtungen der "Dinge" auf dem kürzesten Weg in erkenntnistheoretische Aporien, die aber nichts existentiell Quälendes haben. Sie werden vielmehr, oft in aphoristischer Form, mit leicht resignativer Grandezza, mit Selbstironie und auch mit Humor in reim- und strophenlosen Texten vorgetragen.

Ob er sich nordischen Wetterverhältnissen oder der Tierwelt, geographischen Gegebenheiten oder wissenschaftlichen Theoremen, merkwürdigen Personen oder gesellschaftlichen Ereignissen zuwendet - stets verwickelt er seine Themen in vertrackte und zuletzt rätselhafte Denkprozesse; nicht zufällig kommt Bernhard Riemanns Vermutung über das immer seltenere Auftreten der Primzahlen in der Zahlenreihe gleich zweimal vor, und sein Gedicht "In den milden Gärten der Erinnerung", angelehnt an die Schrift "De memoria et reminiscentia" des Aristoteles, treibt ein zugleich heiteres und ernstes Spiel mit dem Erinnern und dem Vergessen bis hin zur Schlusszeile: "Mir war entfallen, dass ich mich genau daran erinnerte". Als Liebesbekenntnis erscheint dieses Spiel in einem anderen Gedicht ("Durch den Spiegel") so: "Liebste, / so weit voneinander schlafend / teilen wir doch die Nacht. // Und wir träumen einander. / Erwachte ich jetzt, / wäre ich nicht. // Ich träume dich, die mich träumt. // Wenn ich dich wecke, / werde ich verschwinden." Gustafssons Gedichte verbinden auf einzigartige Weise Logik mit Sinnlichkeit. Sie geben zu denken, aber sie geben nicht vor, dass das Denken das Dasein wirklich erschöpfen kann. Sie beweisen die große Kunst, Kompliziertestes auf die äußerste Simplizität zurückzuführen, aber sie leugnen nicht, dass in dieser Simplizität selbst wieder äußerst komplexe Verhältnisse enthalten sind. Das zeichnet diese Gedichte aus.

WULF SEGEBRECHT

Lars Gustafssson:

"Das Feuer und die Töchter". Gedichte.

Aus dem Schwedischen von Barbara M. Karlson und Verena Reichel. Carl Hanser Verlag 2014. 103 S., geb., 15,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 03.03.2015

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 03.03.2015