Schonungslosigkeit, mit der einst Christa Wolf die Naivität ihrer "Moskauer Novelle" sezierte, sucht man hier vergebens; die meisten Beiträge sind mehr oder weniger kunstvolle Verweigerungen. Peter Handke etwa will "Die Hornissen" nur vor seinem geistigen Auge aufschlagen, Adolf Muschg verlässt sich auf die Leseeindrücke von Bekannten, und Friederike Mayröcker hat vor allem vor einem Angst: "Wenn ich es wiederlese, vielleicht blockiert es mich" - weshalb sie ihren ersten Prosaband "Larifari" gleich wieder zuschlägt.

Schreiben mag, wie Reinhard Jirgl einräumt, seit jeher ein Synonym für Erinnern sein; im Umgang mit der persönlichen Werkgeschichte gilt: "Totes soll tot bleiben." Viele Autoren flüchten sich lieber ins Anekdotische, reflektieren über ihre Schreibanfänge zu Schulzeiten, meditieren über die Bedeutung des fleckigen Covers oder gedenken ihrer Vorbilder und Mentoren. Wer seine Hemmungen überwindet, setzt sich der Begegnung mit seinem früheren Ich aus. Der Ausgang kann peinsam sein wie im Fall Hans Magnus Enzensbergers, den heute der richterliche Gestus seiner "Verteidigung der Wölfe" quält. Andere müssen sich eingestehen, dass ihr Frühwerk ästhetisch radikaler war. Brigitte Kronauer und Bodo Kirchhoff wollten schon zu Beginn ihrer Karriere die Moderne verabschieden und konstatieren beschämt, wie "quer" ihre Debüts zur damaligen Literatur standen.

Das Verhältnis von Autoren zu ihrem Erstling ist denkbar unterschiedlich: Adolf Endler würde heute für jedes Exemplar von "Weg in die Wische", diesem "verlogen-pathetischen Werk", 1960 in der DDR erschienen, zehn Euro zahlen. Alexander Kluge ist von seinen "Lebensläufen" (1962) noch immer so begeistert, dass er die Gelegenheit nutzt, seinerzeit verworfene Texte nachzureichen. Eine besondere Bewandtnis hat es mit Erstlingswerken, die zu sozialistischen Zeiten entstanden sind wie Monika Marons "Flugasche" oder Hans Joachim Schädlichs "Versuchte Nähe": Beide Autoren bemühten sich vergeblich um eine Publikation in der DDR, bis sie sich zu einer Veröffentlichung im Westen entschieden, mit all ihren Folgen. Für Schädlich, der daraufhin 1977 das Land verließ, hat sein Debütwerk "mein Leben und das meiner Familie von Grund auf verändert". Umgehend eingestampft wurde dagegen 1968 in Rumänien der erste Lyrikband von Oskar Pastior, nachdem der Autor unmittelbar vor der Auslieferung des Bandes in den Westen geflüchtet war: "Dies nicht stattgefundene Debüt von 1968 hat ... mir und für mich mehr bedeutet als alle Erstpublikationen vorher und nachher."

OLIVER PFOHLMANN

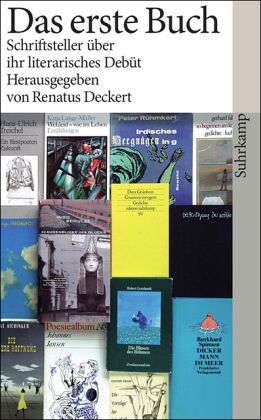

Renatus Deckert (Hg.): "Das erste Buch". Schriftsteller über ihr literarisches Debüt. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2007. 360 S., br., 10,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.06.2007

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.06.2007