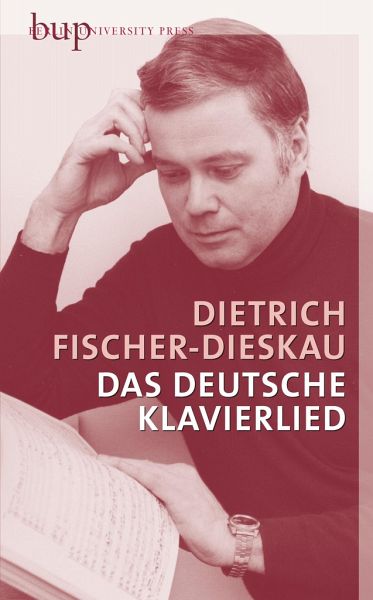

Das deutsche Klavierlied

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

13,99 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

7 °P sammeln!

In den Jahrzehnten nach dem zweiten Weltkrieg erlebte das schon fast totgesagte deutsche Kunstlied eine glanzvolle Renaissance - und dies nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Die Virtuosität von Dietrich Fischer-Dieskau trug dazu maßgeblich bei. In seinem Buch richtet er das Licht der Aufmerksamkeit auf die Geschichte des deutschsprachigen Klavierlieds, wobei es ihm nicht um Vollständigkeit von Komponistennamen oder Werktiteln geht. Sein Augenmerk richtet sich auf Herausragendes und Beispielhaftes, das es dem Interessierten erleichtern soll, im Reichtum der musikalischen Schätze ein...

In den Jahrzehnten nach dem zweiten Weltkrieg erlebte das schon fast totgesagte deutsche Kunstlied eine glanzvolle Renaissance - und dies nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Die Virtuosität von Dietrich Fischer-Dieskau trug dazu maßgeblich bei. In seinem Buch richtet er das Licht der Aufmerksamkeit auf die Geschichte des deutschsprachigen Klavierlieds, wobei es ihm nicht um Vollständigkeit von Komponistennamen oder Werktiteln geht. Sein Augenmerk richtet sich auf Herausragendes und Beispielhaftes, das es dem Interessierten erleichtern soll, im Reichtum der musikalischen Schätze einen Weg des Kennenlernens zu finden. Im Zentrum steht dabei die vertonte deutsche Lyrik des 19. Jahrhunderts, die je nach Besetzung sehr verschieden gestaltet ist: Von der Einsamkeit oder Zweisamkeit, in singende oder spielende Personen unterteilt, sind Lied, Duett, Terzett und schließlich Ensemblekunst auf dem Wege zum Konzertsaal. Im 20. Jahrhundert erwuchsen dem gegenüber Abwehkräfte, um das Lied von der virtuosen Schaustellung auf das genuine Terrain seelischer Innenschau zurückzuführen. Den großen Meistern - wie Dietrich Fischer-Dieskau - gelang es, Form und Inhalt wieder einander entsprechend zu gestalten.