Nicht lieferbar

Das Champignonvermächtnis

Schwarzarbeit auf der Grünen Insel. Roman

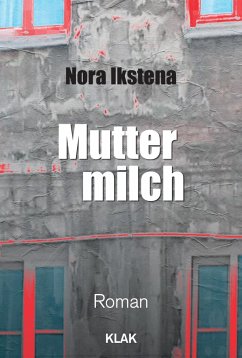

Aus d. Lett. übers. v. Berthold Forssman

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

In der Hoffnung auf ein wenig Geld, um sich daheim die bescheidenen Wünsche finanzieren zu können, hat sich auch die Lettin Iva nach Irland anwerben lassen - als Pilzpflückerin. Ohne Englischkenntnisse und mit nur wenig Informationen darüber, was sie tatsächlich erwartet, wagt sie sich ins Unbekannte. Iva, eine Frau in den Dreißigern, beschreibt sich selbst als nicht besonders attraktiv oder klug, ist unverheiratet, kinderlos, ohne jeden Anhang. Aber sie ist stolz darauf, dem Leben die Stirn und falschen Ratgebern Paroli bieten zu können, stolz auf ihre bewährten Verführungskünste, m...

In der Hoffnung auf ein wenig Geld, um sich daheim die bescheidenen Wünsche finanzieren zu können, hat sich auch die Lettin Iva nach Irland anwerben lassen - als Pilzpflückerin. Ohne Englischkenntnisse und mit nur wenig Informationen darüber, was sie tatsächlich erwartet, wagt sie sich ins Unbekannte. Iva, eine Frau in den Dreißigern, beschreibt sich selbst als nicht besonders attraktiv oder klug, ist unverheiratet, kinderlos, ohne jeden Anhang. Aber sie ist stolz darauf, dem Leben die Stirn und falschen Ratgebern Paroli bieten zu können, stolz auf ihre bewährten Verführungskünste, mit denen sie mißliche Situationen zuverlässig meistert, und stolz auch auf ihre Raffinesse, mit der sie sich dem Mobbing ihrer Landsleute wie den Erniedrigungen durch die Champignonbosse widersetzt. Die Zeit in Irland wird hart, aber die Akkordarbeit läßt den Kopf frei. Und Iva nutzt die Gelegenheit, die ungewohnte Umgebung zu studieren und zu deuten ihre Gedanken aber münden in skurrile Champignonrezepte. Selbst frierend und mit leerem Magen zelebriert sie unverdrossen Lust auf Leben, erfindet, erträumt und erinnert magische Gerichte mit eigenwilligen Genußritualen. Die Speisen spiegeln die Welt, sind Miniaturen, bei deren bedächtigem Verzehr sich die Wirklichkeit erklärt. Dieser Schwarzarbeiterroman von der grünen Insel ist alles andere als ein Problembericht, sondern geradezu unbekümmert, oft fröhlich, bisweilen ironisch und funkelt selbst in den düsteren Passagen mit Witz statt Wehleid. Es gelingt der Protagonistin, den kräftezehrenden Alltag in den Pilzhangars und beim feierabendlichen Zwist in der Zwangswohngemeinschaft zu einem aufregenden, tiefgründigen und sogar romantischen Abenteuer zu machen. Das Buch wurde in Lettland von den Lesern wie der Kritik begeistert aufgenommen und ist