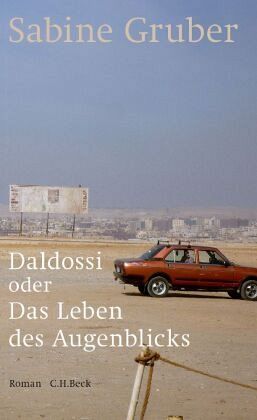

Daldossi oder Das Leben des Augenblicks

Roman

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 3-5 Tagen

21,95 €

inkl. MwSt.

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Bruno Daldossi ist ein erfolgreicher Fotograf, der sich auf die Arbeit in Krisen- und Kriegsgebieten spezialisiert hat. Nach vielen Jahren, in denen er für das Hamburger Magazin "Estero" in Tschetschenien oder im Irak, im Sudan oder in Afghanistan fotografiert hat, geht er mit Anfang Sechzig nur noch sporadisch auf seine gefährlichen Missionen. Als ihn aber seine langjährige Gefährtin Marlis, eine Zoologin, mit der er in Wien zusammenlebt, wegen eines anderen Mannes verlässt, verliert der so gehärtete Mann völlig den Halt. In seine Trauer um den Liebesverlust mischt sich immer stärker ...

Bruno Daldossi ist ein erfolgreicher Fotograf, der sich auf die Arbeit in Krisen- und Kriegsgebieten spezialisiert hat. Nach vielen Jahren, in denen er für das Hamburger Magazin "Estero" in Tschetschenien oder im Irak, im Sudan oder in Afghanistan fotografiert hat, geht er mit Anfang Sechzig nur noch sporadisch auf seine gefährlichen Missionen. Als ihn aber seine langjährige Gefährtin Marlis, eine Zoologin, mit der er in Wien zusammenlebt, wegen eines anderen Mannes verlässt, verliert der so gehärtete Mann völlig den Halt. In seine Trauer um den Liebesverlust mischt sich immer stärker die Frage, wie mit dem Leid der Welt, das er in seinen Bildern festhält, zu leben und wie damit umzugehen ist. Wie viel Wahrheit halten wir aus? Wie viel Einfühlung, wie viel Nähe sind uns möglich? Daldossi freundet sich mit der Journalistin Johanna Schultheiß an, die aus Lampedusa berichten soll, und reist ihr nach. Und er versucht, Marlis zurückzugewinnen und Verantwortung zu übernehmen für wenigstens eins der Schicksale, die seinen Weg gekreuzt haben.

In diesem kühnen Roman erzählt Sabine Gruber dicht, genau, schön und spannend von journalistischer Wahrheitsfindung, Krieg, Krisen und von einer großen Liebe.

In diesem kühnen Roman erzählt Sabine Gruber dicht, genau, schön und spannend von journalistischer Wahrheitsfindung, Krieg, Krisen und von einer großen Liebe.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.