Nicht lieferbar

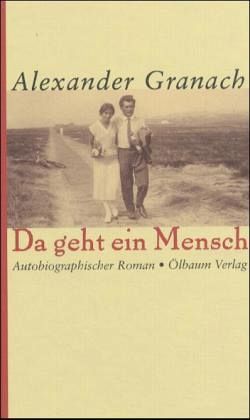

Alexander Granach

Broschiertes Buch

Da geht ein Mensch

Autobiographischer Roman. Vorw. v. Rachel Salamander

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

Erstmals in einer ungekürzten Ausgabe der grandiose Roman von einem der größten expressionistischen Schauspielern. Alexander Granach beschreibt mit atemberaubendem erzählerischem Talent seine Kindheit und Jugend in Galizien, seine Karriere als Schauspieler im Berlin der 20er Jahre und schließlich seine Zeit als österreichischer Soldat im Ersten Weltkrieg. Das Buch erschien 1945 in einem schwedischen Exilverlag in deutscher Sprache.

Die bislang vorliegenden - stark gekürzten - Ausgaben erzielten in Deutschland hohe Auflagen.

Die bislang vorliegenden - stark gekürzten - Ausgaben erzielten in Deutschland hohe Auflagen.

Produktdetails

- Verlag: ÖLBAUM

- 1., Aufl.

- Seitenzahl: 400

- Erscheinungstermin: August 2009

- Deutsch

- Abmessung: 200mm x 130mm

- Gewicht: 616g

- ISBN-13: 9783927217386

- ISBN-10: 3927217387

- Artikelnr.: 08585652

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 24.07.2004

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 24.07.2004Ein glücklicher Bruder Shylocks

Zur Sonne, zur Bühne: Alexander Granach spielt im Roman seines Lebens die Sehnsuchtsrolle

Kunst war ihm, so pathetisch es klingen mag, das tägliche Brot: Der Schauspieler Alexander Granach, geboren 1890 in einem winzigen galizischen Dorf, das "Wierzbowce auf polnisch, Werbowitz auf jiddisch und Werbiwizi auf ukrainisch" hieß, war zwar gelernter Bäcker und besonders flink im "Kaisersemmelnklopfen und Kipfeldrehen". Doch sein Hunger wurde in keiner der Backstuben auf der Wanderschaft nach Berlin gestillt, sondern erst an dem Ziel, nach dem er sich seit dem ersten Theaterbesuch in Lemberg 1905 verzehrte. Es trieb ihn zur Bühne: "Das ist die Welt, wo ich hingehöre! (. . .) Ich weiß noch

Zur Sonne, zur Bühne: Alexander Granach spielt im Roman seines Lebens die Sehnsuchtsrolle

Kunst war ihm, so pathetisch es klingen mag, das tägliche Brot: Der Schauspieler Alexander Granach, geboren 1890 in einem winzigen galizischen Dorf, das "Wierzbowce auf polnisch, Werbowitz auf jiddisch und Werbiwizi auf ukrainisch" hieß, war zwar gelernter Bäcker und besonders flink im "Kaisersemmelnklopfen und Kipfeldrehen". Doch sein Hunger wurde in keiner der Backstuben auf der Wanderschaft nach Berlin gestillt, sondern erst an dem Ziel, nach dem er sich seit dem ersten Theaterbesuch in Lemberg 1905 verzehrte. Es trieb ihn zur Bühne: "Das ist die Welt, wo ich hingehöre! (. . .) Ich weiß noch

Mehr anzeigen

nicht, wie ich es anstellen werde, da hineinzukommen, aber eines ist mir schon jetzt klar: daß keine Macht imstande sein wird, mich davon zurückzuhalten!"

Die ungezügelte Kraft und konzentrierte Entschlossenheit, mit der er sein Vorhaben durchsetzte, charakterisiert sein gesamtes Dasein, wie er es in dem autobiographischen Roman "Da geht ein Mensch" ausgemalt hat. Dieser entstand in den vierziger Jahren in Amerika, wohin Granach nach der Machtübernahme der Nazis über die Schweiz, die Sowjetunion und Polen 1938 emigriert war. Fast zeitgleich erschien er 1945 auf englisch in New York und auf deutsch in einem schwedischen Exilverlag. Der Stockholmer Erstausgabe folgt nun die Neuauflage des Ölbaum Verlags und erlaubt, nach später publizierten, gekürzten wie bearbeiteten Versionen, endlich wieder die Originalfassung zu goutieren. Das ist editorisch wie historisch verdienstvoll. Denn Granach war nicht nur als Darsteller, sondern ebenso als Erzähler ein Naturtalent. In chronologisch gefügten Episoden schildert er mit sinnlicher, unsentimentaler Genauigkeit Kindheit und Jugend.

In dem religiös ausgerichteten Mikrokosmos der ostjüdischen Schtetl am äußersten Rand des österreichisch-ungarischen Monarchie ist die Armut so intensiv wie die Frömmigkeit oder der Humor, mit dem sich der harte Existenzkampf, die repressive Politik und der Antisemitismus leichter ertragen lassen. Granach muß wie seine zahllosen Geschwister rasch flügge werden. Mit sechs Jahren beginnt er zu arbeiten, mit zwölf zieht er aus, mit sechzehn gelangt er aus der Provinz nach Berlin. Die Stadt ängstigt ihn nicht, denn er hat Chuzpe, Charme und das Selbstvertrauen des Tüchtigen. Maxim Gorki, der auch einst kleine Brötchen buk, wird ihm zum Vorbild: "Wenn ein Bäcker ein Dichter werden kann, warum soll dann ein anderer Bäcker kein Schauspieler werden können."

Alexander Granach lernt bühnenreifes Deutsch, wird von Max Reinhardt entdeckt und - sogar als einziger Freischüler - unter Hunderten Bewerbern an die Schauspielschule des Deutschen Theaters aufgenommen. Dort rät man ihm, seinen "zu jüdischen" Vornamen Jessaja zu ändern. War ihm anfangs nur das Wort der Thora heilig, ist es bald außerdem die Literatur, der er sich mit inbrünstigem Enthusiasmus verschreibt. Als sich seine Karriere abzeichnet, läßt er sich die X-Beine brechen, um nach gelungener Operation gerade über die Bühne gehen können. Vorsichtshalber liegt der Revolver griffbereit unterm Kopfkissen: "Ich spielte auf eigene Verantwortung Hasard mit meinem Leben."

Im Ersten Weltkrieg dient Granach in der österreichischen Armee, gerät in italienische Gefangenschaft, flieht in die Schweiz. 1919 glänzt er bereits am Münchner Schauspielhaus als Shylock in Shakespeares "Der Kaufmann von Venedig": Den solle man so lange aufführen, "bis einmal alle künstlichen Unterschiede von uns abfallen und der Mensch in seinem Mitmenschen den Bruder erkennt und seinen Nächsten liebt wie sich selbst und ihm nichts antut, was er selber nicht erleiden möchte."

Mit diesen Anmerkungen zu seiner expliziten Sehnsuchtsrolle enden Granachs Memoiren. Spätere Ereignisse - Theater- und Filmerfolge, der Schock des Exils, in dem er schließlich doch in einer wieder neuen Sprache reüssiert (etwa als Genosse Kopalski in Lubitschs "Ninotschka"), die Ehe, eine Scheidung, ein Sohn - bleiben unerwähnt. Gleichsam in einer rituellen Selbstvergewisserung erinnert er sich statt dessen im fremden Land seiner Wurzeln, seiner Herkunft, seiner Einflüsse. Er schwelgt, doch er schwätzt nicht, rührt an, amüsiert und phantasiert sich über die Schwerkraft hinweg, ohne je das Gewicht der Tradition oder seiner schwierigen Epoche zu vergessen. Mit Humanität und Verstand urteilt er freisinnig über den - auch religiösen - Tellerrand hinaus, vergißt keine Ungerechtigkeit, wird aber nie larmoyant: "Ich hatte allen Grund, glücklich zu sein", vermerkt er dankbar über die Saison 1913/ 1914.

Knapp vor der Veröffentlichung seiner außergewöhnlichen Autobiographie starb Alexander Granach an einer Blinddarmoperation in New York. Der Regisseur Leopold Lindtberg nannte ihn einen "leidenschaftlichen Anarchisten mit einem großen brüderlichen Herzen für alle, die im Leben zu kurz gekommen waren". Wenigstens schriftlich ist er jetzt erneut zu entdecken.

Alexander Granach: "Da geht ein Mensch". Autobiographischer Roman. Ölbaum Verlag, Augsburg 2004. 376 S., geb., 24,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Die ungezügelte Kraft und konzentrierte Entschlossenheit, mit der er sein Vorhaben durchsetzte, charakterisiert sein gesamtes Dasein, wie er es in dem autobiographischen Roman "Da geht ein Mensch" ausgemalt hat. Dieser entstand in den vierziger Jahren in Amerika, wohin Granach nach der Machtübernahme der Nazis über die Schweiz, die Sowjetunion und Polen 1938 emigriert war. Fast zeitgleich erschien er 1945 auf englisch in New York und auf deutsch in einem schwedischen Exilverlag. Der Stockholmer Erstausgabe folgt nun die Neuauflage des Ölbaum Verlags und erlaubt, nach später publizierten, gekürzten wie bearbeiteten Versionen, endlich wieder die Originalfassung zu goutieren. Das ist editorisch wie historisch verdienstvoll. Denn Granach war nicht nur als Darsteller, sondern ebenso als Erzähler ein Naturtalent. In chronologisch gefügten Episoden schildert er mit sinnlicher, unsentimentaler Genauigkeit Kindheit und Jugend.

In dem religiös ausgerichteten Mikrokosmos der ostjüdischen Schtetl am äußersten Rand des österreichisch-ungarischen Monarchie ist die Armut so intensiv wie die Frömmigkeit oder der Humor, mit dem sich der harte Existenzkampf, die repressive Politik und der Antisemitismus leichter ertragen lassen. Granach muß wie seine zahllosen Geschwister rasch flügge werden. Mit sechs Jahren beginnt er zu arbeiten, mit zwölf zieht er aus, mit sechzehn gelangt er aus der Provinz nach Berlin. Die Stadt ängstigt ihn nicht, denn er hat Chuzpe, Charme und das Selbstvertrauen des Tüchtigen. Maxim Gorki, der auch einst kleine Brötchen buk, wird ihm zum Vorbild: "Wenn ein Bäcker ein Dichter werden kann, warum soll dann ein anderer Bäcker kein Schauspieler werden können."

Alexander Granach lernt bühnenreifes Deutsch, wird von Max Reinhardt entdeckt und - sogar als einziger Freischüler - unter Hunderten Bewerbern an die Schauspielschule des Deutschen Theaters aufgenommen. Dort rät man ihm, seinen "zu jüdischen" Vornamen Jessaja zu ändern. War ihm anfangs nur das Wort der Thora heilig, ist es bald außerdem die Literatur, der er sich mit inbrünstigem Enthusiasmus verschreibt. Als sich seine Karriere abzeichnet, läßt er sich die X-Beine brechen, um nach gelungener Operation gerade über die Bühne gehen können. Vorsichtshalber liegt der Revolver griffbereit unterm Kopfkissen: "Ich spielte auf eigene Verantwortung Hasard mit meinem Leben."

Im Ersten Weltkrieg dient Granach in der österreichischen Armee, gerät in italienische Gefangenschaft, flieht in die Schweiz. 1919 glänzt er bereits am Münchner Schauspielhaus als Shylock in Shakespeares "Der Kaufmann von Venedig": Den solle man so lange aufführen, "bis einmal alle künstlichen Unterschiede von uns abfallen und der Mensch in seinem Mitmenschen den Bruder erkennt und seinen Nächsten liebt wie sich selbst und ihm nichts antut, was er selber nicht erleiden möchte."

Mit diesen Anmerkungen zu seiner expliziten Sehnsuchtsrolle enden Granachs Memoiren. Spätere Ereignisse - Theater- und Filmerfolge, der Schock des Exils, in dem er schließlich doch in einer wieder neuen Sprache reüssiert (etwa als Genosse Kopalski in Lubitschs "Ninotschka"), die Ehe, eine Scheidung, ein Sohn - bleiben unerwähnt. Gleichsam in einer rituellen Selbstvergewisserung erinnert er sich statt dessen im fremden Land seiner Wurzeln, seiner Herkunft, seiner Einflüsse. Er schwelgt, doch er schwätzt nicht, rührt an, amüsiert und phantasiert sich über die Schwerkraft hinweg, ohne je das Gewicht der Tradition oder seiner schwierigen Epoche zu vergessen. Mit Humanität und Verstand urteilt er freisinnig über den - auch religiösen - Tellerrand hinaus, vergißt keine Ungerechtigkeit, wird aber nie larmoyant: "Ich hatte allen Grund, glücklich zu sein", vermerkt er dankbar über die Saison 1913/ 1914.

Knapp vor der Veröffentlichung seiner außergewöhnlichen Autobiographie starb Alexander Granach an einer Blinddarmoperation in New York. Der Regisseur Leopold Lindtberg nannte ihn einen "leidenschaftlichen Anarchisten mit einem großen brüderlichen Herzen für alle, die im Leben zu kurz gekommen waren". Wenigstens schriftlich ist er jetzt erneut zu entdecken.

Alexander Granach: "Da geht ein Mensch". Autobiographischer Roman. Ölbaum Verlag, Augsburg 2004. 376 S., geb., 24,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

"Das Buch ist eine der großen deutschen Autobiographien. Es ist weise und wild, traurig und steckt voller verwandelndem Witz. Es ist klug und poetisch geschrieben und verrät nur hin und wieder etwas von der Passion, Werbowitz lebendig zu machen in Berlin, New York und Wien, davon daß Fremde nicht Heimatlosigkeit bedeutet." (Peter Härtling)

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Der Autor, der am meisten unser Bild vom Vielvölkergemisch und der Mehrländerregion Galizien geprägt hat, heißt für Rezensent Thomas Leuchtenmüller: Joseph Roth. Hinter Roths sentimental angehauchten Romanen seien die Bücher zweier anderer galizischer Exilanten leider aus der Wahrnehmung verschwunden, bedauert Leuchtenmüller und nennt einmal Henry William Katz' "Die Fischmanns" von 1937 sowie die nun neuaufgelegte Autobiografie Alexander Granachs "Da geht ein Mensch" aus dem Jahr 1945. Von "autobiografischem Roman" könne da nicht so recht die Rede sein, rückt Leuchtenmüller den Untertitel zurecht, die Forschung habe wenig Fiktionales in dem Buch gefunden. Der dokumentarische Bericht, ein Entwicklungs- und Antikriegsroman zugleich, sei dennoch äußerst lesenwert, hebt Leuchtenmüller hervor. Granach, 1890 als neuntes Kind jüdischer Bauern in der galizischen Provinz geboren, schlug sich bis nach Berlin zu Max Reinhardt durch und startete von dort seine internationale Karriere. Sein Roman konzentriert sich auf Granachs frühe Jahre, auf die Rekonstruktion des Schtetl-Lebens, seine Wanderjahre als Bäckergeselle, seine schauspielerischen Ambitionen. Granach schildere all dies farbenfroh und stets mit der richtigen Balance, lobt Leuchtenmüller, zwischen Ernst und Ironie, Erzählung und Reflexion.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

"Es ist wirklich wunderbar." Elke Heidenreich

Da geht ein Mensch! Und was für einer! Vor allem: was für ein Buch!

Alexander Granach beschreibt Kindheit und Jugend in einem galizischen Dorf in einer berührenden, bewegenden, begeisternden Art. Und er inszeniert es in allen Facetten des Komischen und des Tragischen, genau: eben des …

Mehr

Da geht ein Mensch! Und was für einer! Vor allem: was für ein Buch!

Alexander Granach beschreibt Kindheit und Jugend in einem galizischen Dorf in einer berührenden, bewegenden, begeisternden Art. Und er inszeniert es in allen Facetten des Komischen und des Tragischen, genau: eben des Alltäglichen. Das Dorf ist die Welt, und die Welt ist das Dorf - mit allen Haupt- und Nebenrollen eines lukullischen literarischen Festes, aber eben autobiografisch, erlebt, erfahren, erlitten, erträumt, erseht, erarbeitet. Die Familie mti den vielen Geschwistern, die kleine Mama, der weise, gütige Vater. Es ist herrlich, diese kluge Erziehung dieses Mannes über die Jahre mit verfolgen zu dürfen. Sein toleranter Umgang mit dem Sohn, seine intelligenten Lehren, seine pragmatischen Lebenshilfen für die Entwicklung eines anständigen Charakters: Das ist mehr als jeder neuzeitliche Ratgeber aus der scheinheiligen Welt gut verdienender Experten und geschäftstüchtiger Bestsellerautoren. Wer wissen will, wie man Kinder zu Toleranz, Respekt, aber auch zu Selbstbewusstsein, Zielstebigkeit und durchaus risikobewusster Entscheidungsfreude erzieht, der sollte zu diesem Werk greifen. Wirklich Gutes überdauert die Jahrzehnte.

Alexander Granach hat mit seiner ebenso lebensfrohen wie nachdenklich stimmenden Bechreibung seiner Wanderschaft durch die Kindheit und Jugendzeit ein Juwel geschaffen, das man ohne Pathos ein Meisterwerk nennen darf. Die jeweilgien Bühnen bilden das Dorf und späetr die kleine Stadt, die armen Arbeiter und der reiche Gutsbesitzer, der kleine Händler und der Rabbi, die eigenen Geschwister und die Nachbarsfamilie, auch: Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, Frömmigkeit und Sünde, Verzicht und Gelage. Leben, ja!

Das Buch spannt den Bogen vom galizischen Dorf bis zur großen Stadt Berlin. Und es zerrt auf eien unetrhaltsame Weise ständig an den beiden Polen zwischen der Porvinz und der Großstadt, der Geborgenheit und der Neugier auf die große weite Welt. Es ist individuell und doch viel sagend, ebenso originell wie bedrückend. Es kann niemanden wirklich kalt lassen. Eben: Was für ein Buch!

Weniger

Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für