Quirl." Cuqui hat das in der ihr eigenen krassen Art formuliert, der Kern der Aussage aber, daß es im Kuba unserer Tage (mit Ausnahme der körperlichen Liebe) an fast allem mangelt und dieser Mangel peinigt, wird von der Mehrheit ihrer Landsleute geteilt.

Das ist das Bild, wenn man die 25 Erzählungen von 25 Autorinnen und Autoren, die in "Cubanísimo" versammelt sind, als repräsentativ nimmt. Und es dominiert die Vorstellung, daß das, was fehlt, andernorts reichlich verfügbar ist. Die Pubertierende etwa, die einen portugiesischen Fotografen aufgegabelt hat und mit ihm durch die Altstadt von Havanna stromert, bemerkt: "Wenn man mich als kleines Mädchen gefragt hat, was ich mal sein will, wenn ich groß bin, hab ich immer gesagt ,Ausländerin'." Wäre der Wunsch in Erfüllung gegangen, dann könnte sie in ihrem Land an den Strand, denn nach ihrer Feststellung sind "die Strände für die Touristen und die Kalkfelsen für die Einheimischen". Die Bonsai-Form des Ausländerstatus ist dabei die Chance, an einen Ausländer anzudocken, denn an seiner Seite kommt man, vorausgesetzt, die Polizei läßt einen, auch an den Strand oder in eines der Hotels, in denen die Fremden residieren, und in die Geschäfte, in denen es für Dollars alles gibt. "In allen Winkeln der Stadt sehnten sich die Leute nach einem Ausländer", bemerkt jener Schriftsteller, der den bilderkaufwilligen US-Amerikaner Humberto in der Hoffnung auf Umsatzbeteiligung durch die Künstlerszene von Havanna bugsiert und mit Panik registriert, daß eines Tages ein gewisser Julián schon mittags seinen Humberto "gekapert" hat.

So viele Gedanken dem Ausland und den Ausländern gewidmet sind, so wenige sind es für eine innerkubanische Perspektive. Die implizierte Haltung scheint in den aus Polen stammenden Aperçu zu münden "Sozialismus heißt, schon heute besser zu leben als morgen". Lediglich ein buntes Trio aus einem Elendsviertel hat ein gesellschaftliches Projekt: Weil Gravilla, mit dem weitesten Horizont gesegnet, etwas von den Grünen in anderen Ländern gehört hat, gründet er mit seinen Kumpanen Sangre'e mono und Negroemierda, ein Ökologie-Kommando, das die Parole "Um in diesem Land zu leben, muß man es erst säubern" plakatiert und Menschen, die ihren dubiosen bis bizarren Tierrettungs- und Begrünungsaktionen im Wege stehen, aufs Maul haut. Diese Bewegung hat ihre besten Zeiten schon hinter sich, denn deren Geschichte wird hier von einem Rechtsanwalt referiert, der die drei in der Untersuchungshaft besucht hat.

Dabei sind die, die sich hier innerkubanisch perspektiv- und utopielos geben, allesamt "Kinder der Revolution", wie sie die Herausgeberin Michi Strausfeld in ihrem sehr informativen Vorwort tituliert, also nach Castros Machtantritt geboren, zwischen 1959 und 1972. Sie haben fast alle in Kuba akademische Abschlüsse erworben, aber rund die Hälfte von ihnen wohnt inzwischen im Ausland, in Lima, Miami, Rom, Madrid oder Paris. Der Versuch dieses Rezensenten, aus den Texten auf den inner- oder außerkubanischen Wohnort zu schließen, schlug fehl; die Trefferquote war statistisch insignifikant. Das mag sich einem untauglichen Werkzeug verdanken oder doch dem, was die Herausgeberin nahelegt: daß es eine kubanische Literatur gibt, produziert von Autoren auf der Insel, im Exil, in der Diaspora. Deren Thema ist eine Gesellschaft in Auflösung, mit zerbröselnden Altbauten, einem massenhaft in Gebrauch befindlichen, aber zum Explodieren neigenden Petroleumkocher namens Píker aus dem Werk Roter Stern und einem öffentlichen Personentransport, dessen Nutzung besondere körperliche und psychische Stärke erfordert, denn gleich in drei Geschichten wird die Beförderung durch einen der regelmäßig "Kamel" genannten Stadtbusse von Havanna erwogen und verworfen.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht erstaunlich, daß eine besondere Spezies des Kuba-Besuchers eher skeptisch-sarkastisch betrachtet wird: die des Sympathisanten der kubanischen Revolution, was sich im dringenden, wenn auch zeitlich begrenzten Wunsch manifestiert, nicht im Touristenareal abzuhängen, sondern das Leben der Volksmassen zu teilen, bis hin zur Fahrt im Kamel. Es sei schon merkwürdig, daß jemand in Frankreich freiwillig sich dem hingebe, was hier Pflicht sei: an den Kommunismus zu glauben, sinniert die Freundin Ignacios, der davon träumt, der erste kubanische Oscar-Gewinner zu werden, und dabei die Hoffnung auf jenen französischen Filmemacher setzt, der hochfrequent auf der Insel auftaucht. Der aber scheint das kubanische Talent eher auszubeuten denn zu fördern: "Er hatte uns wie tropische Kuriositäten vorgeführt und nebenbei ohne jede Eleganz Ignacios Filmidee geklaut."

Die castrische Terminologie versucht den umfassenden Mangel auf Kuba nach dem Zusammenbruch des Ostblocks mit der Historisierung als "Spezialperiode in Friedenszeiten" zum temporären Problem schönzureden, in diesen Erzählungen erscheint der Mangel eher als Teil der conditio humana cubana. Gleichzeitig verweisen sie auf einen Reichtum an literarischem Talent. Diese Texte, stilistisch zwischen surrealer Phantasmagorie und fast nüchternem Bericht, repräsentieren fast durchgängig das, was kommunistische Produktion erreichen wollte: Weltniveau. Daß es die Gestalt der Erzählung wählt, ist dem Mangel geschuldet, dem an Papier. Nur der kleine Text hat Chancen, gedruckt zu erscheinen. Die Kurzbiographien vermerken, fast jeder der Autoren habe den einen oder anderen Roman in der Schublade. Die sähe man gern und bald in einem zugänglicheren Zustand.

BURKHARD SCHERER

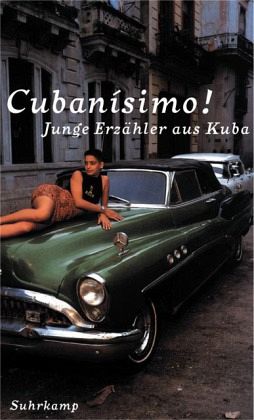

"Cubanísimo!" - Junge Erzähler aus Kuba. Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von Michi Strausfeld. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2000. 331 S., br., 32,- DM.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.04.2001

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.04.2001