ideologische Selbstverständnis der SED und vor allem der KPdSU passte.

In dem von Marga Voigt herausgegebenen ersten Band werden die Kriegsbriefe zwischen August 1914 und November 1918 veröffentlicht. Es liegen 172 Briefe und 27 Postkarten, Telegramme et cetera vor. Dazu kommen noch einige längere Abhandlungen von Clara Zetkin, aber auch einzelne Aufsätze der sehr interessanten Diskussion über die bolschewistische Revolution in Russland, die im Sommer 1918 in der von Rudolf Breitscheid herausgegebenen Zeitschrift "Sozialistische Außenpolitik" erschienen sind.

Am Ende findet sich noch ein knapp dreißigseitiger Essay von Jörn Schütrumpf mit dem Titel "Auf dem Wege zu den Bolschewiki", der einerseits die Mehrheitssozialdemokratie für die Kriegskredite und die Burgfriedenspolitik scharf kritisiert, gleichzeitig aber auch die Entwicklung der KPD ab Mitte der zwanziger Jahre und die Geschichtspolitik der DDR gegenüber den russlandkritischen Linken um Rosa Luxemburg geißelt.

Es werden nur die Schreiben von Clara Zetkin abgedruckt. Allerdings gibt es auch hier erhebliche Lücken. So sind allein mindestens vierzig Kriegsbriefe an den befreundeten Franz Mehring verschollen. Die meisten Briefe im Band sind bisher nicht veröffentlicht worden. Sie sind eine spannende und eindrückliche Lektüre. Allerdings spiegeln sie nur eingeschränkt die Einschätzungen, politischen Urteile und Kontakte von Clara Zetkin wider. Sie stand von Anfang an unter strenger Kontrolle der Polizei und Zensur. Mehrfach wurden Hausdurchsuchungen bei ihr in Stuttgart-Degerloch vorgenommen, zeitweise war sie in Haft.

Internationale Kontakte - sie war immerhin die gewählte Internationale Sekretärin der Sozialistischen Frauen - liefen teilweise konspirativ oder wurden von den deutschen Behörden unterbunden.

Von Anbeginn an war die 1857 im sächsischen Rochlitz geborene Clara Zetkin eine scharfe, kompromisslose Gegnerin der Kriegspolitik der Mehrheitssozialdemokratie. Ganz ähnlich kritisierte sie auch die Politik der französischen Genossen, im Unterschied zu den britischen Sozialisten. Ein großer Erfolg war sicherlich die Internationale Sozialistische Frauenkonferenz in Bern im Frühjahr 1915, an deren Zustandekommen Clara Zetkin maßgeblich beteiligt war. Hier wurde, wenn auch vergeblich, versucht, eine weibliche sozialistische Internationale gegen den Krieg zu schmieden, lange bevor es bei den Genossen ähnliche Überlegungen gab. Frauenrechte, Sozialismus, Internationalismus und Pazifismus waren bei Clara Zetkin immer untrennbar miteinander verbunden.

Aus den Briefen geht sehr eindrücklich ihre schwierige private Lage hervor. Sie hatte massive gesundheitliche Probleme, die sie in ihren Tätigkeiten sehr einschränkten, ihre beiden Söhne Maxim und Kostja waren als Mediziner im Kriegsdienst, und ihr Mann arbeitete beim Roten Kreuz. Dazu kamen noch der Tod vieler Freunde und die allgemeinen Einschränkungen durch die Kriegslage, die sie aber nicht hinderten, vor allem Rosa Luxemburg während ihrer Haftzeiten mit Nahrungsmitteln und Büchern zu unterstützen.

Im Laufe des Krieges machte sich bei Clara Zetkin eine immer größere Enttäuschung breit, vor allem durch ihre Isolierung innerhalb der SPD - im Mai 1917 hatte ihr der Parteivorstand nach fast dreißig Jahren die Redaktionstätigkeit bei der SPD-Frauenzeitung "Gleichheit" untersagt -, aber auch über die Burgfriedenspolitik.

Dafür versetzte sie die russische Revolution im Februar 1917 in große Euphorie. Am 11. Mai 1917 schrieb sie von ihrer Sehnsucht nach dem Osten. "Ich möchte wenigstens unter einem Volke sterben, das den Mut hatte und die Opfer nicht scheute, sein Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Ach diese kleinen, stumpfen Seelen hier, die ihre Freiheit nicht einmal zu denken wagen!"

Später stellte sie sich bedingungslos hinter die bolschewistische Revolution und plädierte für die starke Faust. "Das ist nicht ideal, aber unvermeidlich, ja notwendig. Es verstößt gegen die Gebote der Demokratie, dient aber den Interessen der Demokratie. Soll Demokratie für alle in Russland kraftstrotzende Wirklichkeit werden, so können die Bolschewiki sich nicht dem Zwang entziehen, im Kampfe für dieses Ziel vorübergehend die Rechte einzelner Personen und einzelner gesellschaftlicher Gruppen opfern zu müssen. So will es die Dialektik des Lebens, der Geschichte."

1920 hat Emil Unger in einem kleinen Büchlein über die sozialistischen Köpfe Deutschlands Zetkin treffend charakterisiert. "Der Gluthauch ihrer Seele, ihre vulkanische Natur hat sie zum äußersten Flügel der Opposition hingetrieben. So ist das politische Band zerrissen, das sie mit vielen Tausenden zusammenhielt. Aber als Mensch wird sie im Herzen derer weiterleben, die von der Lauterkeit ihres Charakters und der Reinheit und Größe ihres Zieles auch heute noch überzeugt sind."

Dieser Weg der Rechtfertigung der Diktatur aus übergeordneten sozialistischen Interessen führte über Lenins Diktatur in den Stalinismus, von dem sich Clara Zetkin als KPD-Reichstagsabgeordnete bis zum Ende der Weimarer Republik nicht mehr lösen sollte. Man darf deshalb auf die weiteren Brief-Bände für die Zeit von 1918 bis 1933 gespannt sein.

Immerhin wurde ihr Wunsch vom Mai 1917 erfüllt. Sie starb am 20. Juni 1933 in Moskau und wurde zwei Tage später in der Nekropole an der Kremlmauer beigesetzt.

THOMAS SCHNABEL

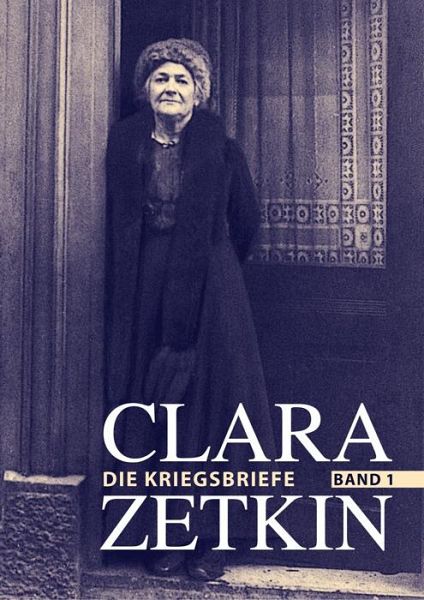

Marga Voigt (Hrsg.):

"Clara Zetkin. Die Briefe 1914 bis 1933".

Band I: Die Kriegsbriefe (1914-1918).

Karl Dietz Verlag,

Berlin 2016. 559 S., geb., 49,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 14.02.2017

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 14.02.2017