Albus, Burkhard Kroeber, Werner von Koppenfels oder Michael Krüger weitaus mehr überzeugen (sowohl stilistisch als auch in der Emphase des Schreibens) als die Werkdeutungen durch die beiden Herausgeber des Buchs, Christiane Wyrwa und Wolfgang Gretscher, und die Philologen Helga Deussen, Felix Klopothek und Karl Prinz. Allein Stefan Ripplinger, der Herausgeber des 2013 in der Anderen Bibliothek erschienenen "Nicht Eins und Doch", nimmt eine Materialanalyse von Aufzeichnungen aus dem engen Zeitraum von zwei Jahren (1994/95) vor, die das zuvor aus Freundessicht gezeichnete Bild noch zu ergänzen weiß. Vor allem um die zentrale Bedeutung von Körperlichkeit und Zweisamkeit im Werk des homosexuellen Enzensbergers, der sich zeit seines Lebens als ausgegrenzt empfand.

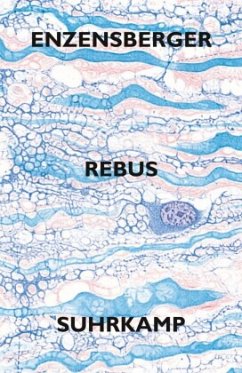

Diese Erörterung zeigt, was für ein literarischer, aber auch literatursoziologischer Schatz in dem nach Marbach verbrachten Nachlass von Christian Enzensberger schlummert. Hans Magnus Enzensberger, der um zwei Jahre ältere Bruder, nennt die Zahl von 40 000 Seiten Notizen und Tagebüchern, von denen das daraus kompilierte "Nicht Eins und Doch" nur "etwa ein Zweihundertstel des Rohmaterials" ausmache. Da dieses Buch mehr als fünfhundert Seiten umfasst, muss das Basiskonvolut aber noch viel mehr zählen als 40 000 Seiten - dass sich ausgerechnet der mathematisch beschlagene ältere Enzensberger-Bruder verrechnet hat, ist nicht zu erwarten. Und die in "Ins Freie" abgebildeten Manuskriptseiten sind sehr sparsam beschrieben.

Eigentlicher Betreuer des Nachlasses ist allerdings Ulrich Enzensberger, der dritte Bruder, der erst 1944 zur Welt kam. Seine Reminiszenz an Christian findet sich zum Abschluss der Werkdeutungen, ist aber eine so subtil-persönliche Lektüre eines konkreten Textabschnitts, dass der Verstorbene daran seine helle Freude gehabt hätte. Christian Enzensberger ist berühmt geworden durch seine bis heute immer wieder aufgelegte Übersetzung der beiden "Alice"-Bücher von Lewis Carroll, und seine Stärke als Übersetzer aus dem Englischen und Neugriechischen lag eben in einer Originalität, die nichts Selbstherrliches hatte. Er suchte sich aber auch Autoren aus, deren Sprache so assoziativ und phantasievoll ausfiel, dass die Freiheit für den Übersetzer gewährleistet war. Auch insofern ist der Buchtitel "Ins Freie" exzellent gewählt.

Der Schwerpunkt des Bandes - und die Enzensberger durch den Titel zugesprochene Motivation - gilt aber zuvorderst dem Prosa- und Theorieautor, der mit "Größerer Versuch über den Schmutz" (1968), "Literatur und Interesse" (1977, noch einmal verändert 1981) sowie dem Roman "Was ist Was" (1987) drei stark beachtete Bücher schrieb, ehe er weitgehend verstummte. Stark beachtet nicht vom großen Publikum, aber von einem erlesenen, das die undogmatische Ästhetik eines überzeugten Linken und Nonkonformisten - von "Einzelgängermarxismus" spricht Klopothek - ebenso zu akzeptieren bereit war wie dessen Roman als ein großes Erzählexperiment zwischen Fiktion und Autobiographie. Für den Status dieser Prosa fand Christian Enzensberger selbst die Kategorie der "Wahrscheinlichkeit", einer unüberprüfbaren, aber überzeugenden Plausibilität. Aus den kleinen eigenen Texten, die der Band aus verstreuten Quellen erstmals zusammenträgt, ist ein emphatisches Literaturverständnis zu rekonstruieren, das der Einlassung mit Haut und Haaren auf Naturwahrnehmung vorausging, die Enzensberger seit den späten achtziger Jahren in den Mittelpunkt seines Lebens und Erlebens stellte - nach dem Tod eines langjährigen Lebenspartners begünstigt durch die auf eigenen Wunsch vorzeitig erfolgte Emeritierung als Anglist an der Münchner Universität.

Er ist einer jener Autoren, die Arno Schmidt als "Schreckensmänner der Literatur" bezeichnet hat; nicht weil sie uns Angst machen müssten, sondern weil ihr Wiedererscheinen alles umstößt, was uns literarisch ausgemacht schien. Schmidts Referenzen waren mehr als hundert Jahre tot, Enzensberger ist es erst seit sieben, aber schon zuvor war er kaum mehr sichtbar gewesen.

Michael Krügers melancholisches Fazit lautet denn auch: "Die Welt ist sehr ungerecht bei der Verteilung von Nachruhm. Deshalb weiß ich nicht, ob die klugen Deutschen sich noch in zehn Jahren an diesen eigenartigen, kauzigen Schriftsteller erinnern werden." Hans Magnus Enzensberger schließt markant und fatalistisch zugleich: "Die Nachwelt macht bekanntlich, was sie will." An seinen Bruder aber wollten sich ein Dutzend Menschen erinnern. Ihr gemeinsames Buch kann denjenigen als Verlockung dienen, die das Werk von Christian Enzensberger erst einmal kennenlernen müssen. Vergessen wird man diese Texte dann nicht mehr.

ANDREAS PLATTHAUS

Christian Enzensberger: "Ins Freie".

Ein Erinnerungsbuch.

Hrsg. von Wolfgang Gretscher und Christiane Wyrwa. Scaneg Verlag,

München 2016. 192 S., Abb., br., 28,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 16.07.2016

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 16.07.2016