Wagnis bedeutet, rissen unter den Besuchern alte Wunden wieder auf, wurden zugleich aber auch als Heilmittel betrachtet, weil plötzlich wieder das Leben der Menschen in den Mittelpunkt zumindest dieser Bildergeschichtsschreibung rückte - die alle Obstruktionen einer Diktatur dokumentierte, aber auch die kleinen Freuden und das reiche Erbe einer Kulturnation ohne Beispiel ausführlich darstellte.

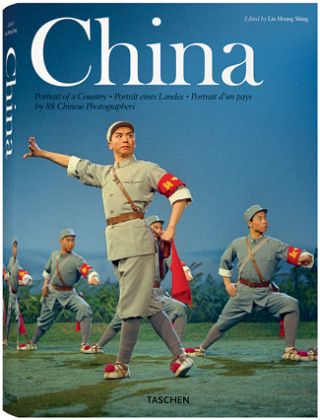

Nun ist beim Taschen Verlag in gewohnt guter Druckqualität und zu immer noch ungewöhnlich günstigem Preis ein voluminöser Fotoband erschienen, der sich die Grundidee von "Humanism in China" zu eigen macht. Sein Herausgeber Liu Heung Shing wurde 1951 in Hongkong geboren, wuchs dann aber in der Volksrepublik China auf, wurde nach dem Desaster des "Großen Sprungs" mit neun Jahren von den Eltern nach Hongkong zurückgeschickt und ging 1970 in die Vereinigten Staaten, wo er sich zu einem angesehenen Fotoreporter entwickelte, der seit Maos Tod 1976 ein besonderes Augenmerk auf den Wandel in seiner Heimat richtete. Er ist gleichfalls in den letzten Jahren durch ganz China gereist, um unerschlossene oder verborgene Fotoschätze zu heben, und das Resultat, eine Bilderchronik der Jahre 1949 bis 2008 aus den Objektiven von achtundachtzig Fotografen, liegt nun auf mehr als vierhundert Seiten im Überformat vor: "China - Porträt eines Landes".

Auf das Ausstellungsvorbild (zu dem es auch einen herausragenden Katalog gibt) verweist Liu zwar nicht. Das ist aber auch schon der einzige Makel eines rundum sehens- und auch lesenswerten Buches - keine Selbstverständlichkeit für einen Fotoband. Doch jedes Bild ist darin akribisch erläutert, zu jedem Jahrzehnt gibt es eine kurze Einführung, die die wichtigsten politischen Ereignisse referiert, und am Beginn des Ganzen stehen drei Essays, in denen Liu selbst die Entstehung des Buchs referiert, der amerikanische Journalist James Kynge, langjähriger Bürochef der "Financial Times" in China, die Geschichte der Volksrepublik Revue passieren lässt und die in Peking lebende britische Kunsthistorikerin Karen Smith die Rolle der Fotografie für Chinas neue kulturelle Entwicklung würdigt - alles drei exzellent geschriebene und informative Texte, dazu wie das ganze Buch dreisprachig gedruckt, nämlich Englisch, Deutsch und Französisch.

Leider, muss man sagen, nicht Chinesisch. Denn dieses Buch ist keine weitere Hagiographie der aufstrebenden Großmacht in Fernost, wie man sie nun vor den Olympischen Spielen in Peking im Dutzend billiger bekommt, sondern eine kritische Darstellung nicht nur der Vergangenheit, sondern gerade auch dieses Wiederaufstiegs bis in die unmittelbare Gegenwart. Selbst die Unruhen in Tibet vom vergangenen März und sogar das verheerende Erdbeben in Sichuan vom 12. Mai 2008 haben noch ihren Weg ins Buch gefunden, und wenn man auf einem Foto aus Lhasa, das notwendig anonym bleiben muss, die Barriere sieht, die chinesische Bereitschaftspolizisten aus ihren Schildern gegen tibetische Steinewerfer errichtet haben, dann weiß man, dass dort mehr geschehen ist, als uns die Propaganda seither glauben machen will.

Direkt darunter ist das erschütternde Bild abgedruckt, das Guo Tieliu in der Stadt Beichuan von einem verschütteten Mann gemacht hat, der siebzig Stunden nach dem Erdbeben vom 12. Mai eingeklemmt in einem eingestürzten Haus gefunden wurde, gerettet wurde und dann im Krankenhaus an seinen Verletzungen starb. Auf etlichen Bildern in diesem Band sieht man Menschen ins Gesicht, die bald sterben werden, zum Tode Verurteilten und vor allem politisch Entmachteten, doch bei keinem leidet man derart mit wie beim Blick in die unter der Betonlast auf seinem Rücken verzerrten Züge des Verschütteten. Es wird häufig gesagt, dass ein Menschenleben in China nicht viel zählt, wenn es um die Gesellschaft geht. Aufnahmen wie die von Guo erzählen etwas anderes: Die offiziösen Bilder aus China proklamieren mehr und mehr den Wert des Individuums - ob aus junger Überzeugung oder Opportunismus gegenüber der westlichen Einstellung, das muss sich noch erweisen.

Zu Guo Tieliu findet sich kein Eintrag im Register, das zu den Fotografen biographische Angaben und vor allem die Seiten im Buch bietet, auf denen Arbeiten zum Abdruck kamen. Guo, obwohl ja derzeit tätig, zählt damit zu denjenigen neun von insgesamt achtundachtzig Fotografen im Buch, über die Liu nichts in Erfahrung bringen konnte. Dass der Herausgeber selbst neben Du Xiuxian, dem mittlerweile zweiundachtzigjährigen Cheffotografen der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua, der meistberücksichtigte Bildberichterstatter in seinem eigenen Werk ist, hat ein wenig Hautgout, doch zumindest die Aufnahmen, die Liu 1989 nach dem Massaker der Volksarmee auf dem Tiananmen gelangen, zählen zu den Höhepunkten des Bandes. Danach schränkte er seine eigene Tätigkeit als Fotograf in China klugerweise ein.

Aus den Bildern lässt sich eine Geschichte rekonstruieren, für die es schwerfällt, Worte zu finden. Das chinesische Experiment ist eine der großen Katastrophen des zwanzigsten Jahrhunderts, und die Wirkung, die Mao mit seiner Weiterentwicklung der marxistischen Theorie hin zu einem Modell für den Übergang eines Agrarstaates zum Sozialismus ausübte, ist immer noch nicht genügend zum Gegenstand einer selbstkritischen Perspektive des Westens geworden. In Lius Fotoauswahl kann man aber immerhin überdeutlich sehen, mit welchen Mitteln sich der Große Vorsitzende inszenieren ließ: nämlich denen der chinesischen Tradition. In seinem eigenen Land heuchelte er damit ästhetische wie historische Kontinuität, im Ausland bediente er wohlfeile Klischees vom Reich der Mitte und dessen sanfter Philosophie.

Ungeachtet dessen, was das einundzwanzigste Jahrhundert für China und dieses für die Welt bereithält, kann es längst keine Rechtfertigung des maoistischen Terrors geben. Die Schätzungen für das Massensterben der fünfziger und sechziger Jahre gehen bis zu Zahlen von fünfunddreißig Millionen. Gleichzeitig künden die Bilder von der beispiellosen Faszination, die Mao noch in den schlimmsten Unterdrückungszeiten zu erzeugen wusste. Kaum ein Bild aus den sechziger oder frühen siebziger Jahren, wo nicht wie ein Körperekzem die "Worte des Großen Vorsitzenden" aus den Händen seines Publikums hervorwuchern, und bei einem der seltenen Farbbilder aus dieser Zeit, dem letzten Besuch Maos bei einer Parade der Jungen Garde 1966, haben nicht nur alle Gardisten diese "Mao-Bibel" erhoben - ein rotes Büchermeer, das zuverlässiger blühte als die "tausend Blumen", die der Vorsitzende 1957 als Äquivalent für Meinungsfreiheit feierte -, sondern auch der neben Mao im Militärfahrzeug sitzende Marschall Ye Jianying, die graue Eminenz der chinesischen Politik, die nach dem Tod des Vorsitzenden am 9. September 1976 zusammen mit Deng Xiaoping die Viererbande um die Witwe Maos entmachtete.

Auch Maos Gefolgsmann Lin Biao präsentiert bei jeder Gelegenheit das rote Buch, doch es half ihm schon zu Lebzeiten seines Mentors nichts: Im September starb dessen designierter Nachfolger unter dubiosen Umständen bei einem Flugzeugabsturz (vermutlich ein Abschuss durch die chinesische Luftwaffe), nachdem er Maos Gunst verloren hatte. In China wurde Lins Tod erst 1972 bekannt, und so konnte im Oktober 1971 noch die seit 1950 erscheinende regierungseigene Propagandaillustrierte "China Pictorial" mit einem Titelbild erscheinen, das Lin neben Mao zeigte. Mit der Bekanntgabe seines Todes wurde er postum zum Putschisten erklärt, und eine der vielen Säuberungswellen ging durch die Partei und über das ganze Land.

Es ist eine der grandiosen Ideen von Liu, in seinem Band regelmäßig kleine Reproduktionen der Titelbilder von "China Pictorial" abzudrucken. Dadurch wird die unabhängige Fotoauswahl mit der vom Regime gewollten Bildsprache konfrontiert. Zwar stammt auch die Mehrzahl der von Liu zusammengestellten Fotografien aus staatlich kontrollierten Qellen, doch die Auswahl ist so geschickt und die einzelnen Motive sind so gut erklärt, dass sich eine große Fortsetzungsgeschichte ergibt, die den Leser immer wieder zum Zurückblättern zwingt, zum Abgleich mit anderen Bildern. Dieser Fotoband liest sich wie ein Roman; als Genrebezeichnung taugte Horror.

ANDREAS PLATTHAUS

Liu Heung Shing (Hrsg.): "China". Porträt eines Landes. Englisch - Deutsch - Französisch. Taschen Verlag, Köln 2008. 424 S., Abb., geb., 39,99 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.07.2008

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.07.2008