Zerfall des chinesischen Reiches heraufzubeschwören, wozu man in der Sowjetunion ein Beispiel zu haben glaubt: Wie die Sowjetunion werde auch China sich auflösen, sobald die Zentralmacht ihre Allgewalt verloren hat, so die vielzitierte These. In der Volksrepublik China gibt es immerhin 56 sprachlich und religiös eigenständige ethnische Minderheiten. Nach einer Zählung des Jahres 1990 machen sie 91 Millionen der chinesischen Bevölkerung von 1,2 Milliarden aus. Die meisten von ihnen leben in den Grenzregionen und in den unwirtlichen Gegenden des Landes.

Im Westen ist die Annahme weit verbreitet, daß China ein aggressiver Expansionsstaat sei, daß es sich andere Völker unterworfen habe und unrechtmäßig über sie herrsche. Die Chinesen dagegen begreifen sich als eine friedliche Macht, deren Herrschaft über andere Volksgruppen mehr kultureller denn militärischer Natur sei. Schon immer hat sich das chinesische Reich als Vielvölkerstaat verstanden. Gleichzeitig war es seit der ersten Reichseinigung im Jahr 221 v. Chr. durch den "Ersten Kaiser" Qinshi Huangdi von der Idee eines Einheitsstaates geprägt.

Aber China hatte nicht immer die Ausdehnung, die es heute besitzt. Das Staatsgebiet der Volksrepublik China beruht auf Erwerbungen der Mandschu-Kaiser im achtzehnten Jahrhundert. Im heutigen China ist dieser Umstand kaum präsent. Auch werden in der heutigen Sicht der Geschichte die Zeiten der Teilung des chinesischen Reiches als Ausnahmen betrachtet. "Fen jiu bi he" - Was geteilt ist, muß vereint werden - ist der Leitgedanke im chinesischen Geschichtsverständnis.

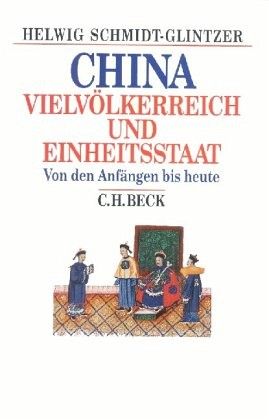

Der Sinologe Helwig Schmidt-Glintzer, Direktor der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel, hält dies für ein "Selbstmißverständnis" der Chinesen, das von der westlichen Sinologie übernommen worden sei, die sich zu eng an der chinesischen Geschichtsschreibung der späten Kaiserzeit orientiert hätte. Mit einer detailgenauen Geschichte des chinesischen Einheitsstaates und seiner vielen Völker will er das Mißverständnis aufklären.

Schmidt-Glintzer beginnt mit den Entstehungsmythen, beschreibt die Etablierung des Einheitsstaates und untersucht das Verhältnis der Chinesen zu den Randvölkern. Entgegen weit verbreiteten Annahmen habe China keine fünftausend Jahre alte kontinuierliche Geschichte. Und auch die Idee vom Pazifismus des chinesischen Kaiserreichs sei nicht haltbar. Aus der chinesischen Fehleinschätzung ergebe sich heute ein Identitätsproblem.

Im Westen ändern sich die Meinungen darüber, ob China nun ein zerfallender oder ein expandierender Staat sei, schnell. Nach der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung von 1989 war die Einschätzung verbreitet, daß China kurz vor der Teilung stehe; mancher Beobachter malte schon das Bild eines neuen Zeitalters der "Warlords" an die Wand. Seit China freilich zur Wirtschaftsmacht aufgestiegen ist, findet die These vom expansiven Einheitsstaat wieder mehr Anklang. Schmidt-Glintzer macht im heutigen China viele Anzeichen für Zersplitterung und Regionalisierung aus, tendiert also eher zu denen, die eine Teilung erwarten. Vielleicht hat er damit aber die Macht des von ihm so eindringlich geschilderten Einheitsgedankens unterschätzt. PETRA KOLONKO

Helwig Schmidt-Glintzer: "China". Vielvölkerreich und Einheitsstaat. Von den Anfängen bis heute. Verlag C. H. Beck, München 1997. 312 S., 15 Karten, geb., 58,- DM.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 24.09.1997

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 24.09.1997