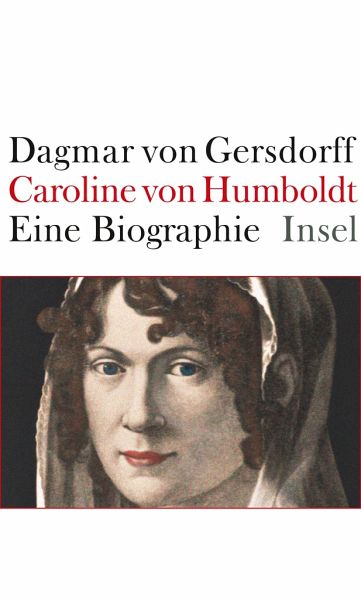

Caroline von Humboldt

Eine Biographie

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Schiller nannte sie »ein unvergleichliches Geschöpf«, für Goethe war sie die bedeutendste Frau ihrer Zeit: Caroline von Humboldt (1766-1829). Trotzdem sah die Nachwelt in ihr lange vor allem die mustergültige Gattin Wilhelm von Humboldts. Dagmar von Gersdorff, Autorin des Erfolgsbuchs "Goethes Mutter", entwirft in dieser Biographie ein neues Bild.Caroline war nicht nur klug, gebildet, tatkräftig und abenteuerlustig, sie war vor allem leidenschaftlich interessiert an der Kunst und neugierig auf Menschen. Sie bereiste ganz Europa, ihr Haus in Rom wurde zum gesellschaftlichen Mittelpunkt. S...

Schiller nannte sie »ein unvergleichliches Geschöpf«, für Goethe war sie die bedeutendste Frau ihrer Zeit: Caroline von Humboldt (1766-1829). Trotzdem sah die Nachwelt in ihr lange vor allem die mustergültige Gattin Wilhelm von Humboldts. Dagmar von Gersdorff, Autorin des Erfolgsbuchs "Goethes Mutter", entwirft in dieser Biographie ein neues Bild.Caroline war nicht nur klug, gebildet, tatkräftig und abenteuerlustig, sie war vor allem leidenschaftlich interessiert an der Kunst und neugierig auf Menschen. Sie bereiste ganz Europa, ihr Haus in Rom wurde zum gesellschaftlichen Mittelpunkt. Sie förderte die dort lebenden deutschen Künstler und sammelte mit großem Kunstverstand.Als die aufgeklärte Kosmopolitin, die sie war, ist uns Caroline von Humboldt heute sehr nahe. Modern erscheint sie aber auch als Liebende. Beide Ehepartner sicherten sich jedwede Freiheiten zu. Wilhelm tolerierte Carolines »zärtliches Verhältnis« zu dem charismatischen Grafen von Schlabrendorf und hatte selbst etliche Affären. Dennoch konnte er Caroline schreiben: »Ich glaube nicht, daß es noch einmal zwei Menschen auf Erden gibt, auf die das verehelichte Leben so tief und wechselseitig gewirkt hat wie bei uns.«