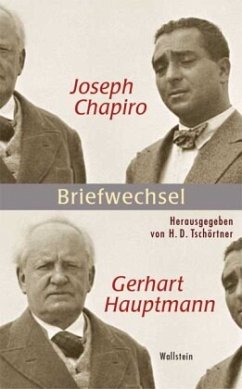

Dennoch reicht das vorgelegte Material, um einen verbindlichen Eindruck dieser Autoren-Verleger-Beziehung zu bekommen. Sie ist besonders aufschlußreich, weil hier zwei vollkommen unterschiedliche Charaktere sich in einem Ziel treffen. Selten hat man das hartnäckige, aber immer sportlich faire Ringen so klar ausdifferenziert gesehen wie hier.

Carl Zuckmayer war der erklärte Feind der Nationalsozialisten. Als Theaterautor eine Berühmtheit - "Der fröhliche Weinberg", "Schinderhannes" und "Der Hauptmann von Köpenick" sind die erfolgreichsten Stücke jener Jahre -, hat Zuckmayer seine Abscheu vor der braunen Bande nie verhohlen. Goebbels wiederum notierte etwa in seinem Tagebuch nach dem Besuch einer Frankfurter Inszenierung des "Fröhlichen Weinbergs", das Stück sei "einfach saumäßig" gewesen. 1934 mußte Zuckmayer seinen angestammten Verlag, zu dessen Umsatzbringern er neun Jahre gehört hatte, verlassen: Ullstein war in Nazi-Hände gefallen. Es folgte das Aufführungsverbot und Zuckmayers Gang ins Exil. Als der Briefwechsel einsetzt, am 19. September 1935, wohnt er noch im österreichischen Henndorf. Zu diesem Zeitpunkt kennen sich Gottfried Bermann Fischer und der Autor bereits seit zehn Jahren. Kennengelernt haben sie sich 1925, für beide ein wichtiges Jahr: Für Zuckmayer brachte es den Durchbruch, für den aus Gleiwitz stammenden Arzt Gottfried Bermann den Entschluß, in den Verlag seines Schwiegervaters Samuel Fischer in Frankfurt einzutreten.

Im ersten Brief kündigt Zuckmayer seinen Roman "Salwàre oder Die Magdalena von Bozen" an. Das Buch konnte aber schon nicht mehr in Deutschland ausgeliefert werden, Bermann Fischer bringt es schließlich in Wien heraus. Auch ihn hält es nicht länger in Nazi-Deutschland. Er geht zunächst nach Schweden, führt den Verlag für Exilautoren dort weiter, unterstützt vom Verlagshaus Bonnier. Der Teil des Verlages, der vor den Augen des Regimes Bestand hatte, wird derweil von Peter Suhrkamp als Statthalter weitergeführt - was 1950 nach langem Streit zum Zerwürfnis der beiden Verleger und zur Gründung des Suhrkamp Verlages führen wird.

Es ist in dieser Korrespondenz wenig vom politischen Tagesgeschäft die Rede. Obwohl die beiden inmitten der größten Welttumulte leben, scheinen sie stets über die Maßen auf sich und ihre Arbeit konzentriert. Nebenbei: Die Damen schreiben sich auch, "Jobs" oder "Liccie" Herdan-Zuckmayer und "Tutti" Bermann Fischer sind nicht weniger lebenspraktisch veranlagt als ihre besseren Hälften. Daß die Analyse der Weltlage dabei auf der Strecke bleibt, das macht die Lektüre manchmal eintönig, manchmal unheimlich. Es entsteht der Eindruck, ein politisch denkender Autor wie Zuckmayer vermeide es, seine Gegenwart zu kommentieren. Dabei war der Entschluß vermutlich ein ganz pragmatischer: Mit dem Verleger die publizistischen Fragen zu klären, das scheint für ihn die vornehmste, weil naheliegendste Aufgabe gewesen zu sein.

Zuckmayer war ein Getriebener. Kaum im Exil, auf abenteuerlichen Wegen und mit viel Glück entkommen, denkt er nicht eine Minute daran, in Gejammer auszubrechen. Er rechnet, plant, konzentriert sich auf sein Werk, so gut es irgend geht. Ins Filmgeschäft abwandern, bloß um versorgt zu sein? Gar nach Hollywood, wo es doch dort, wie Bruno Frank ihm schreibt, "zum Kotzen" ist? Niemals. "Denn bei dieser Filmplackerei, selbst wenn sie Einen eben ernährt, geht man vor die Hunde, es ist die völlige Abtötung der freien Produktivität, mit der allein Großes zu erreichen ist."

Und frei will er sein, um jeden Preis, auch wenn er sich dafür möglichst gut bezahlen lassen will. Schon von daher ist in diesem Briefwechsel sehr viel von Geld die Rede. Beide sind leidenschaftliche Verhandler, die nicht bereit sind, lockerzulassen - auch wenn sie es nie auf ein Zerwürfnis ankommen lassen. Der Verleger: kühl, distanziert, ein Herr. Sein Autor: fordernd, mitreißend, ein ganzer Kerl. Dazu die heute so oft von Autoren vermißte Verlagstreue. Sie hängt zu einem guten Teil, das kann man hier lernen, vom simplen Umstand ab, ob man es mit einem persönlich haftenden Verleger zu tun hat, dem es auch um Mensch und Werk und nicht ausschließlich um Verkaufsrang geht.

Es gibt viele Parallelen zwischen ihren Biographien. Beide müssen ins Exil, beide landen nach diversen europäischen Fluchten in den Vereinigten Staaten. Zuckmayer auf einer Farm in Vermont, Bermann Fischer in New York. Beide siedeln in ihrem späteren Leben noch einmal um, weg aus Deutschland. Zuckmayer läßt sich 1958 im schweizerischen Saas-Fee nieder, Bermann Fischer im oberitalienischen Camaiore. Auch Büchermenschenhäuser haben ihr Schicksal: "Haus Vogelweid" soll derzeit von zwei Nachbarhäusern mit Eigentumswohnungen umstellt werden, die "Casa Fischer" kann man als Ferienhaus mieten. Als der Krieg vorbei ist - keine Bemerkung dazu -, ist Zuckmayer nicht mehr zu bremsen. Bis zum Platzen gefüllt mit Tatendrang und Selbstbewußtsein, schreibt er am 12. April 1946: "Mach Dir keine Sorgen. Wie ich Dir neulich schon sagte, ich werde den Verlag reich machen, und zwar schon in einigen Jahren. Es kann gar nicht vermieden werden. Ich habe es außerdem in einem Stückchen Bergkristall gesehen, daß ich vor 1950 einer der erfolgreichsten Autoren der Erde sein werde."

Er hat sein Versprechen gehalten und für sich und den Verlag viel Geld verdient. Aber anders als man annehmen könnte, treten mit dem einsetzenden kommerziellen Erfolg die Debatten über Vergütung und Ausgaben, über Lizenzen und Ausstattung nicht in den Hintergrund, sondern werden zum bestimmenden Thema des Dialogs. Das schmälert die Spannung, nicht aber das Verdienst, das diese sorgfältig kommentierte Ausgabe sich erwirbt: Sie gibt Einblick in den Haushalt eines Dichters, der weiß, daß maximale Forderungen für Kunst und Ökonomie gelten.

Carl Zuckmayer / Gottfried Bermann Fischer: "Briefwechsel". Mit den Briefen von Alice Herdan-Zuckmayer und Brigitte Bermann Fischer. Band I: Briefe 1935-1977; Band II: Kommentar. Herausgegeben von Irene Nawrocka. Wallstein Verlag, Göttingen 2004. 800 und 564 S., geb., zus. 118,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.11.2004

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.11.2004