Nicht lieferbar

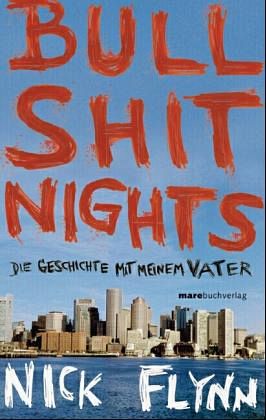

Bullshit Nights

Die Geschichte mit meinem Vater

Übersetzung: Gunkel, Thomas

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Tiefer kann man kaum stürzen: Der großmäulige Vater, der sich gerne als Schriftsteller und Politikerfreund ausgibt, trinkt sich in Wahrheit über die Jahre runter: erst Autohändler, dann Taxifahrer, landet er schließlich im Obdachlosenasyl. Der Sohn, auch nicht gerade ein Ausbund an solidem Lebenswandel, versieht in ebendiesem Asyl, einer Arche Noah für alle die, die im Alkohol zu ertrinken drohen, seinen Dienst - und muss den Niedergang des Vaters aus nächster Nähe mit erleben, während er selbst inden Strudeln des Lebensalltags zu versinken droht. Nick Flynn ist dieser Sohn: Ohne Sel...

Tiefer kann man kaum stürzen: Der großmäulige Vater, der sich gerne als Schriftsteller und Politikerfreund ausgibt, trinkt sich in Wahrheit über die Jahre runter: erst Autohändler, dann Taxifahrer, landet er schließlich im Obdachlosenasyl. Der Sohn, auch nicht gerade ein Ausbund an solidem Lebenswandel, versieht in ebendiesem Asyl, einer Arche Noah für alle die, die im Alkohol zu ertrinken drohen, seinen Dienst - und muss den Niedergang des Vaters aus nächster Nähe mit erleben, während er selbst inden Strudeln des Lebensalltags zu versinken droht. Nick Flynn ist dieser Sohn: Ohne Selbstmitleid und in verstörender Aufrichtigkeit erzählt er die Geschichte mit seinem Vater, eine Geschichte, die voller Hoffnung und voller Zukunft ist. Wer etwas erfahren will über die Zwischentöne des Lebens, die den Raum füllen, der auf der einen Seite vom Gelingen, auf der anderen vom Scheitern begrenzt ist, wird dieses Buch lesen.