Punkt brachte, war die Silvesternacht 2015/2016, in der in Köln und anderen Städten massenhaft sexuelle Übergriffe auf Frauen verübt wurden.

Polizeisprecher und Medien verschwiegen die Taten zunächst und reagierten erst, als Bilder, Berichte und Videos tausendfach in den sozialen Netzwerken kursierten. Danach brach eine Diskussion aus, die bezeichnend war. Rechte Organisationen, die bislang nicht durch sonderlich emanzipative Haltungen aufgefallen waren, gerierten sich als Verteidiger von Frauenrechten, linke Aktivistinnen relativierten die Ereignisse durch zweifelhafte Vergleiche mit dem Oktoberfest und Karnevalsveranstaltungen. Sachliche Erörterungen waren selbst in der Wissenschaft schwierig, da intersektionale Feministinnen reflexartig Rassismusvorwürfe erhoben, weil Migranten im Zentrum gesellschaftlicher Kritik standen.

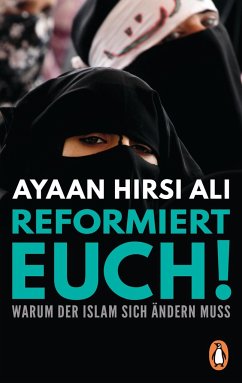

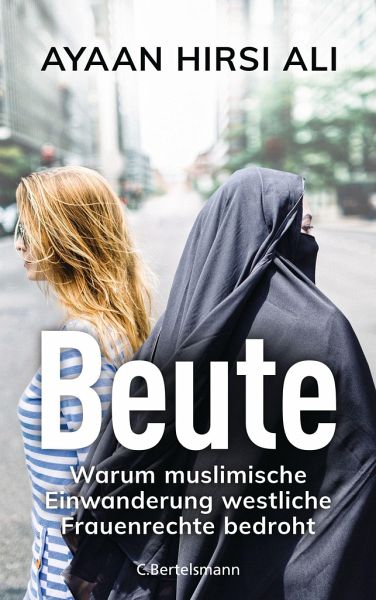

Jetzt ist das Thema wieder da. "Beute" lautet der Titel des Buchs von Ayaan Hirsi Ali, das auf vierhundert Seiten Belege für die im Untertitel festgehaltene These zusammenträgt, muslimische Einwanderung bedrohe westliche Frauenrechte. Die Ereignisse auf der Kölner Domplatte werden darin als Menetekel zukünftiger Dystopien an die Wand gemalt. Das Cover zeigt zwei Frauen, die Rücken an Rücken stehen und in entgegengesetzte Richtungen blicken. Eine von ihnen hat offene blonde Haare, die andere ist in weite schwarze Tücher gehüllt, die nur die Augen frei lassen. Das ist sicherlich verkaufsfördernd, aber auch plakativ und löst bei allen, die nicht schon immer glaubten, dass Muslime ein Übel darstellen, spontane Abwehr aus. Geht es noch greller, fragt man sich unwillkürlich.

Die Autorin des Werkes hat sich den Ruf erarbeitet, Themen an die Öffentlichkeit zu bringen, die den Tabuisierungen der politischen Korrektheit zum Opfer fallen. Ihre Fundamentalkritik am Islam ist auch biographisch bedingt. Ali wurde in Somalia geboren, genital verstümmelt und von einem Islamlehrer schwer misshandelt. Der Zwangsehe mit einem Cousin widersetzte sie sich durch Flucht in die Niederlande. Hier wurde aus einem Mädchen, das im Geist der Muslimbruderschaft erzogen worden war, eine Atheistin. Sie bildete sich, engagierte sich politisch und kritisierte die islamisch begründete Frauenunterdrückung. Mit dem Künstler Theo van Gogh produzierte sie einen Film, der diese Kritik in provokative Bilder fasste. Van Gogh wurde dafür von einem Islamisten auf offener Straße ermordet, und auch Ali war ihres Lebens seitdem nicht mehr sicher.

Wie überlebt man eine solche Kette traumatisierender Erfahrungen? Ayaan Hirsi Ali entschied sich, in die Offensive zu gehen und vor Verhältnissen zu warnen, deren Folgen sie am eigenen Leib erfahren musste. Sie wohnt mittlerweile in den Vereinigten Staaten und gehört zu den schärfsten international bekannten Kritikerinnen ihrer ehemaligen Religion. Ihre Publikationen sind allesamt streitbar und umstritten. Für die einen ist sie eine Frau, die Klartext spricht, andere halten sie für islamophob. Das gilt wohl auch für ihr neues Buch.

Mit Fundstücken aus Zeitungen, wissenschaftlichen Studien, Polizeistatistiken, Umfragen, Gerichtsprotokollen und Gesprächsnotizen untermauert sie ihre zentralen Aussagen, dass der öffentliche Raum für Frauen in den vergangenen Jahren unsicherer geworden sei, dass sexuelle Gewalt zugenommen habe und Frauen sich immer stärker aus der Öffentlichkeit zurückzögen. Da sie mit Gegenreaktionen rechnete, streut sie Bekundungen ein, dass sie nicht alle Muslime meine, auch nicht alle muslimischen Männer, und dass sie weder für Zuwanderungsgrenzen noch für Abschiebungen sei. Immerhin habe sie selbst von großzügigen Asylregularien profitiert. Das macht ein bisschen ratlos, denn gerade dieser Eindruck entsteht beim Lesen des Buches, in dem die Effekte der jüngeren Zuwanderungsbewegung auf sexistische Gewalt verdichtet werden. Die Lösungsansätze, mit denen die Publikation endet, entstammen dem üblichen Repertoire konservativer Integrationspolitik, sind aber insgesamt wenig ausbuchstabiert.

Die Bedeutung des Buches liegt primär darin, dass es ein tabuisiertes Thema adressiert. Es ist unbestreitbar, dass muslimisch geprägte Länder in internationalen Gender-Rankings besonders schlecht abschneiden. Fakt ist ebenso, dass Rechtssysteme, wenn sie sich auf islamische Quellen stützen, Frauen benachteiligen und geeignet sind, sexuelle Gewalt zu legitimieren. Ähnliches gilt für patriarchalische Traditionen, die übrigens nicht nur in muslimischen Kontexten Belästigungen bis hin zu Vergewaltigungen begünstigen. Doch was bedeutet dies für Einwanderungsgesellschaften? Behalten Migranten ihre Prägungen in Europa bei? Hier gilt es zu differenzieren. Es gibt etliche Migranten, die froh sind, den repressiven Gepflogenheiten der Heimat entkommen zu sein. Sie schätzen besonders die in Europa gesetzlich garantierte Gleichberechtigung der Geschlechter. Viele Muslime sind erbitterte Kritiker frauenfeindlicher Koranauslegungen und arbeiten an entsprechenden Reformen. Aber es gibt auch diejenigen, die Normen ihrer Herkunftsregionen beibehalten oder in der Fremde noch konservativer werden. Einige Männer missbrauchen die europäischen Freiheitsrechte und leiten daraus einen Freibrief für Übergriffe ab.

Die von Ali zitierten Beispiele alarmieren, doch wie repräsentativ sind sie? Ziehen sich Frauen tatsächlich messbar aus dem öffentlichen Raum zurück, und wenn ja, wo sind diese No-go-Areas? Wie sieht es aus mit segregierten Milieus, in denen patriarchalische Strukturen gepflegt werden? Die Datenlage ist schlecht, schreibt Ali, und darin ist ihr recht zu geben. Mehr als disparate Bruchstücke eines Missstands, von dem wir nicht wissen, wie gravierend er ist, gibt es nicht. Die von Ali gesammelten Hinweise sollten jedoch als Ansporn verstanden werden, endlich einmal substanzielle Forschungen in diesem Bereich zuzulassen und zu fördern. Selbst dann, wenn die skizzenhaften Ausschnitte nicht ohne Weiteres generalisiert werden können, sind sie doch so beunruhigend, dass etwas getan werden muss.

SUSANNE SCHRÖTER

Ayaan Hirsi Ali: "Beute". Warum muslimische

Einwanderung westliche Frauenrechte bedroht.

Aus dem Englischen von K. Petersen und W. Roller. C. Bertelsmann Verlag, München 2021. 432 S., geb., 22,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 16.06.2021

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 16.06.2021