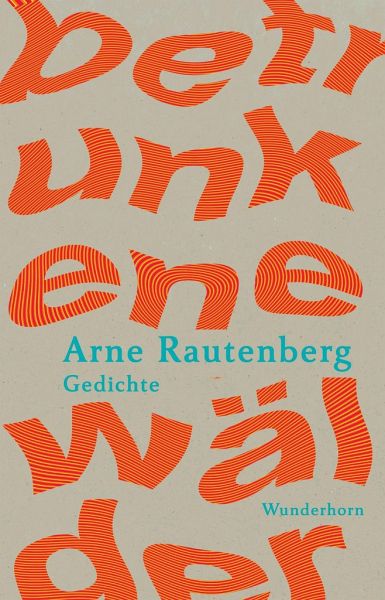

betrunkene wälder

Gedichte

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 1-2 Wochen

20,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Wie im Rausch geschriebene Gedichte. Während die domestizierte Natur sich zu wehren beginnt, wird die von ihren spirituellen Wurzeln abgeschnittene Menschheit ihrem stetig näherkommenden Verfall gewahr. Bilder finden sich ein: durch unsere Kulturlandschaft irrende Wölfe, zischende Schwerter in Kursosawa-Filmen, Schneeflocken, die in Blutlachen fallen, der versteigerte Revolver van Goghs.Rautenbergs Gedichte helfen beim Weiterleben, denn hinter dem Blick in den geschwärzten Spiegel steckt eine lebensintensivierende Idee: sich Lust aufs Leben zu machen. Gedichte sind dazu da, die Geheimnisse...

Wie im Rausch geschriebene Gedichte. Während die domestizierte Natur sich zu wehren beginnt, wird die von ihren spirituellen Wurzeln abgeschnittene Menschheit ihrem stetig näherkommenden Verfall gewahr. Bilder finden sich ein: durch unsere Kulturlandschaft irrende Wölfe, zischende Schwerter in Kursosawa-Filmen, Schneeflocken, die in Blutlachen fallen, der versteigerte Revolver van Goghs.Rautenbergs Gedichte helfen beim Weiterleben, denn hinter dem Blick in den geschwärzten Spiegel steckt eine lebensintensivierende Idee: sich Lust aufs Leben zu machen. Gedichte sind dazu da, die Geheimnisse der kreativen Energie zu wahren und sich mit unzerstörbaren Kräften zu verbinden.