fort. Wie es sich für ein Werk aus dem Frühmittelalter gehört, ist die Überlieferungsgeschichte dubios. Der Text, mit 3183 Langzeilen die längste erhaltene englische Heldensage, fußt auf historischen Ereignissen des frühen sechsten Jahrhunderts, stammt angeblich aus dem achten Jahrhundert, ist aber nur in einer einzigen Handschrift aus dem zehnten Jahrhundert erhalten. Diese datiert einer der modernen Herausgeber, Kevin Kiernan, in das elfte Jahrhundert - Futter für Heribert Illigs These vom erfundenen Mittelalter, ist man versucht zu sagen.

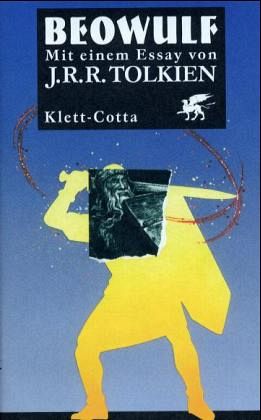

Der Text liegt nun bei Klett-Cotta auf deutsch in einer etwa hundert Jahre alten nacherzählenden Prosafassung vor, zusammen mit einem Essay von J. R. R. Tolkien über eine englische Prosaübersetzung von 1940, ohne weiteren Kommentar, was den Verdacht nährt, der deutsche Tolkien-Verleger wolle hier in erster Linie mit dem Namen des modernen Sagenerzählers noch ein paar Mark machen. Der Aufmacher in der Verlagsvorschau - "der erste Fantasyroman der Welt" - und die Weise, wie dort das Buch angekündigt wird, böte Anlaß für kulturpessimistische Betrachtungen.

Sieht man sich den "Beowulf" näher an, so scheint die Annahme, es handle sich hier um etwas Urtümlich-Volksmäßiges, gerade durch einen erstaunlichen Zufall und den Eifer eines traditionsbewußten Mönchs dem Vergessen entrissen, nur das Hirngespinst einer Philologie, die auf der verzweifelten Suche nach Wurzeln für eine nationale Mythologie auf etwas gestoßen ist, das wohl die mehr oder weniger planvolle Mystifikation einer viel früheren Epoche darstellt, die ihrerseits fleißig am Verfertigen ihrer eigenen Mythologie arbeitete. Ignoriert man die gelehrten Phantasien des neunzehnten Jahrhunderts, dann wirkt der "Beowulf" als das höchstverfeinerte Produkt einer manieristischen Kunstauffassung. Der Autor verzichtet souverän darauf, zu erzählen. Er malt Stimmungen, er spielt auf andere Sagenkreise an - wie den der Nibelungen -, er würzt den Text mit einer Vielzahl von Eigennamen, einer urgermanischer als der andere, er brilliert in Archaismen, unendlichen Synonym-Variationen und Neologismen (wenigstens hierfür ist Tolkiens Aufsatz hilfreich) und feiert eine vorgestellte mythisch brodelnde Vorzeit unter Vermeidung allzu konkreter sachlicher Angaben als Orgie des altnordischen Heldentums.

Daß das christliche Element so säuberlich ausgespart bleibt, verwundert, wenn man nicht annimmt, daß Ort und Zeit der Handlung historisierend in eine vorchristlich-barbarische Epoche verlegt werden. Wir werden uns den Beowulf-Dichter also eher als Ossian oder Raoul Schrott avant la lettre vorstellen dürfen, ein quietschvergnügtes hochmittelalterliches Mönchlein, das seinem König ein paar kernige Vorläufer kulinarisch aufbereitet hat und hoffentlich gut dafür honoriert wurde.

Das eingangs angespielte Original besitzt ohne Zweifel seinen - zumindest klanglichen - Charme, und so wäre es für eine heutige Edition reizvoll gewesen, zumindest einen Teil davon mit abzudrucken. Welchen Reiz die Lektüre der hier vorliegenden alt-neu-deutschen Version des einst als Till-Eulenspiegel-Nacherzähler populären Georg Paysen-Petersen bieten soll, ist mir dagegen nicht einsichtig. Seite um Seite schleppt sich das ironiefrei und monoton dahin: "Durch solche Reden verkürzten sich die Recken die weiten Wege und sprengten dann wieder die weiße Straße rüstig dahin, bis Hrothgars Hochsitz erreicht war; als im Osten das Tagesgestirn höher emporstieg, sah es vor Heorot eine große Schar stattlicher Degen versammelt, die ihres Gebieters harrte, um gemeinsam mit ihm den siegreichen Gauten zu begrüßen."

Der Stabreim ist ein der neuhochdeutschen Prosa doch eher fremdes Konzept, und die hölzern-dumpfe Tonlage verhindert zusammen mit dem wenig spannungsreichen Handlungsbogen auch jenes anspruchslose Vergnügen, das die Genrebezeichnung "Fantasy" wohl als Versprechen in sich tragen sollte.

WALTER KLIER

"Beowulf". Mit einem Essay von J. R. R. Tolkien. Aus dem Englischen übersetzt von Wolfgang Krede. Beowulf nach der Übersetzung von Georg Paysen-Petersen. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2001. 145 S., geb., 29,50 DM.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 31.03.2001

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 31.03.2001