sich, im bescheidenen Rahmen beschränkter Möglichkeiten, zu realisieren. Ihre Lebenslügen betrachtet er mit Nachsicht, ihre Trauer mit Mitgefühl, ihre Resignation ohne Zorn. "Es gibt kein richtiges Leben im falschen", schrieb Schimmang einmal über einen Hausmeister, der sein Gärtchen gegen alle Widerstände begrünt, "aber auch das falsche will ich führen mit einer Ernsthaftigkeit, als könnte es einmal das richtige werden."

Der richtige Ort, um in Würde zu scheitern, ist für Schimmang das deutsch-niederländische Grenzgebiet, wo er herkommt und heute wieder lebt. In der längsten Erzählung, "Krieg und Frieden", freundet sich hier, im Rheiderland, ein junger, politisch unbeleckter Biologe, der die Winterökologie von Gänsen erforscht, mit einem zurückgezogen bei Groningen lebenden Bilderrahmer an. Jonas erinnert ihn an einen "Schweizer Schauspieler" (vermutlich an Bruno Ganz, der in Wenders' "Amerikanischem Freund" das nämliche Handwerk betrieb) und an den philosophischen Linsenschleifer Spinoza; aber der bedächtige, ernste Weltheilige hat eine dunkle Vergangenheit: In den frühen Siebzigern war Jonas in die Terrorszene abgeglitten. Er hat sich eine neue Identität jenseits der Grenze zugelegt und seine Schuld mit Einsamkeit gebüßt, aber sein alter Gerechtigkeitssinn und sein Heimweh werden ihm zum Verhängnis. Der sanftmütige "Rentner des bewaffneten Kampfes" trägt das Urteil - fünf Jahre Haft - mit Demut. Sühne muß sein, nicht weil er geschossen, sondern weil er sein Leben verfehlt hat: Er hätte dem Volk mit seinem Handwerk besser als mit Banküberfällen dienen können. "Jonas ist jemand, den wir brauchen", sagen seine Freunde, und das gilt auch für den ehrbaren Schreibhandwerker Schimmang.

In "Schöne Suite hier" trifft der Erzähler, Schriftsteller und "Liebhaber des Halbdunkels" auch er, nach Jahren seine alte Liebe in einem Landgasthof wieder. Marlou war einmal eine vielversprechende Provokationskünstlerin, ehe sie dem Kunstbetrieb erlag; jetzt ist sie die Frau des Dorfbürgermeisters. Sie klagt nicht. Heidschnuckenbraten in Ostfriesland ist nicht schlechter als das Bier in der Kölner Szenekneipe oder Champagner im Designerloft. Sie "war mal wer", und die Erinnerung daran kann ihr niemand nehmen.

Die als stolze Helden auf- und in die große Welt hinausflogen, landen als Taxifahrer, Therapeuten, verschrobene Intellektuelle und Außenseiter unsanft in der Realität der Provinz. Schimmang erzählt ihre Lebensgeschichten mit Melancholie, ohne Häme oder Resignation. Wenn es ein richtiges Leben im falschen gibt, dann auf dem platten Land, in unentfremdeter Arbeit "im toten Winkel der Weltgeschichte", wo Ich und Welt sich näher kommen als in der Anonymität der Großstädte.

Der schlaflose Mathematiker Murnau ist seit "Der schöne Vogel Phönix" (1979) Schimmangs Alter ego. Vor drei Jahren verschwand der Anästhesist Dr. Winter, Murnaus Freund aus der ostfriesischen Kneipe "Insomnia", spurlos in "Murnaus Lücke". Jetzt treffen sich beide in der Titelerzählung wieder. Winter erzählt bei einem nächtlichen Spaziergang durch Amsterdam sein Leben, eine Geschichte, in der sich politische und private Enttäuschungen verschwisterten. Der Anästhesist aus Jean Pauls Wunsiedel verschrieb als "Kneipendoktor" in Amsterdam Betäubungsmittel an Arme. Eines davon nahm er einst selbst: "Minima Moralia", für Schimmang ein heiliger Text. 1968 flößte Antonia, Adornos Assistentin, ihm das süße Gift der Kritischen Theorie und die Hoffnung auf Liebe ein. Sie starb, als beide auf dem Weg nach Italien das Glück vor Augen hatten, und jetzt hat auch Murnaus schlafloser Freund endlich seine letzte Ruhe im Tod gefunden.

Manchmal ist Schimmangs brüchiges Glück im toten Winkel der Kulturindustrie wie eine Idylle von Jean Paul, gerahmt von Adorno. "New Economy" etwa ist eine gar nicht minimal moralische Satire auf die an der Börse zur Macht gelangte Phantasie, "Pulverschnee" ein sentimentales Echo auf Citizen Kanes Codewort "Rosebud". Aber selbst wenn der Autor sich ganz auf die Seite der Menschen schlägt, die noch im Flüchten standhalten und Widerstand leisten, denunziert er nie die Gegenseite: Selbst der Kanzler, der dröhnend jovial mit zwei Journalisten durch Berliner Kneipen zieht, ist mehr als nur eine Schröder-Karikatur.

Schimmang, der rat- und rastlose Flaneur, galt einmal als Protagonist jener "Neuen Innerlichkeit", die sich nach dem Ende der Utopien in eine weltlos-narzißtische Selbstreflexion zurückzog. Inzwischen arbeitet er wie ein holländischer Genremaler und Bilderrahmer: liebevoll im Detail, schnörkellos in der Sprache, unaufgeregt melancholisch im Wissen um Tod und Vergänglichkeit. "Ein Handwerk zu beherrschen und seine Arbeit gut zu machen", sagt Jonas einmal, beschützt und tröstet, und deshalb sind diese sieben stillen Erzählungen welthaltiger und weiser als viele auftrumpfenden Zeitromane.

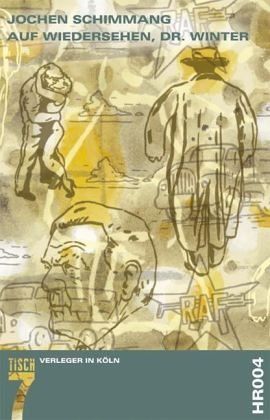

Jochen Schimmang: "Auf Wiedersehen, Dr. Winter". Erzählungen. Verlag Tisch 7, Köln 2005. 204 S., geb., 18,50 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.01.2006

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.01.2006