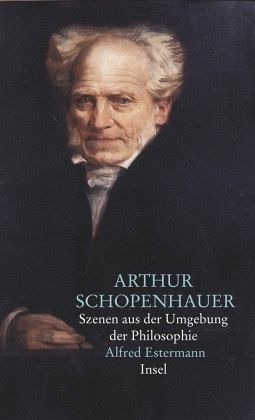

Arthur Schopenhauer

Szenen aus der Umgebung der Philosophie

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

28,80 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Alfred Estermann folgt den Spuren des Genies in seiner Zeit, in seinem Alltag. Die einzelnen Studien sind durch neue Dokumente ergänzt, einige Texte werden hier erstmals publiziert, andere in originalgetreuer Fassung wiedergegeben. Das Verhältnis zwischen Schopenhauer und Richard Wagner, wie auch umgekehrt die komplexe Beziehung Wagners zu Schopenhauer, wird revidierend betrachtet, die wiederentdeckte erste Fassung des bedeutenden Schopenhauer-Porträts Franz von Lenbachs vorgestellt. Eine Analyse der jahrzehntelangen Serie von Vorreden-Entwürfen zu seinem Zentralwerk »Die Welt als Wille u...

Alfred Estermann folgt den Spuren des Genies in seiner Zeit, in seinem Alltag. Die einzelnen Studien sind durch neue Dokumente ergänzt, einige Texte werden hier erstmals publiziert, andere in originalgetreuer Fassung wiedergegeben. Das Verhältnis zwischen Schopenhauer und Richard Wagner, wie auch umgekehrt die komplexe Beziehung Wagners zu Schopenhauer, wird revidierend betrachtet, die wiederentdeckte erste Fassung des bedeutenden Schopenhauer-Porträts Franz von Lenbachs vorgestellt. Eine Analyse der jahrzehntelangen Serie von Vorreden-Entwürfen zu seinem Zentralwerk »Die Welt als Wille und Vorstellung« illustriert Schopenhauers unermüdliche Streitlust, führt ihn in seinem kampf um Anerkennung, in seiner Unversönlichkeit, in seinen Feindschaften vor. Zum privaten Bereich zählt die schwierige Korrespondenz mit einem Jugendfreund, zur philosophischen Arbeit sein neu aufgefundenes Handexemplar einer Schrift Immanuel Kants. Und geradezu testamentarischen Charakter mag Schopenhauers hier erstmals vollständig wiedergegebener, wenige Wochen vor seinem Tode geschriebener letzter Brief haben.