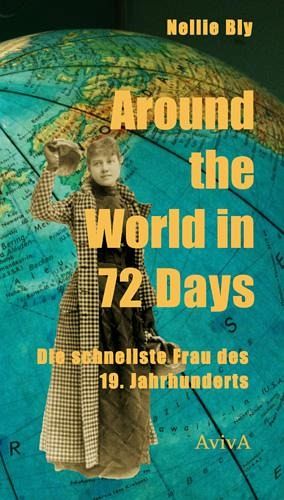

Gepäck auf ihren Umfang zu beschränken." Auf dem Foto (rechts), das aus ihrem jetzt erstmals auf Deutsch veröffentlichten Reisebericht "Around the World in 72 Days. Die schnellste Frau des 19. Jahrhunderts" stammt, kann man das Minimalgepäck bewundern: Nellie Bly - in ihrem maßgeschneiderten Reisekostüm und mit der ledernen Tasche -, die eher so aussieht, als sei sie zum Tee und nicht mit der ganzen Welt verabredet. In dieses wundersame Gepäckstück presste sie alles hinein, was ihr wichtig erschien, unter anderem drei Schleier, ein Tintenfass, ein Paar Pantoffeln, eine Tasse, Unterwäsche, einen großzügigen Vorrat an Taschentüchern und einen sperrigen Tiegel Cold Cream. "Wie wir sehen werden, vereinfacht sich für jemanden, der nur um des Reisens willen reist und nicht, um seine Mitreisenden zu beeindrucken, die Gepäckfrage enorm", kommentierte sie pragmatisch. So ausgerüstet, machte sie sich auf die Spuren von Phileas Fogg: von New York nach London, Calais, Brindisi, Port Said, Ismailia, den Suezkanal entlang nach Ceylon, über Malaysia, Singapur, Hongkong und Japan zurück in die Vereinigten Staaten. Das Medienspektakel war enorm, Wetten wurden abgeschlossen, ein Brettspiel und Nellie-Bly-Globen verkauft, ihr Reisebericht war sofort ein Bestseller.

"Around the World in 72 Days" liest sich sehr amüsant, jedoch weit weniger abenteuerlich als erwartet. Denn Bly reist bereits auf den ersten ausgetretenen Pfaden des globalisierten Tourismus, stets in der ersten Klasse, mit Fußwärmern und abendlichem Menü. Weltreisen gibt es zu dieser Zeit schon zum Pauschalpreis, und der Ozeandampfer "Augusta Victoria", auf dem Bly nach Europa übersetzt, bietet ein ähnlich herrliches Horrorprogramm wie heutige Kreuzfahrtschiffe, vom Kapitänsdinner bis zum Abendkonzert. Die Urteile der Journalistin sind dabei scharf und pointiert - auch Einheimischen gegenüber. Aus heutiger Sicht stolpert man über ihre politisch unkorrekten Beobachtungen. Die chinesischen Kulis, von denen sie sich in Hongkong tragen lässt, "grunzen wie die Schweine", und das chinesische Volk sei überhaupt "das dreckigste der ganzen Welt". Zum Glück hat der Herausgeber des Buches, der Germanist und Historiker Martin Wagner, dieses Dilemma ausführlich im Vorwort aufgefangen und Nellie Blys naive Weltsicht in eine vom Imperialismus geprägte Zeit eingeordnet. Der Tourist auf Weltreise, schreibt Wagner, sei das schwache Abbild des einmarschierenden Imperialisten und Nellie Blys Chinesenhass das Ergebnis einer antichinesischen Stimmung in den Vereinigten Staaten des späten 19. Jahrhunderts. So gewappnet, kann man den Bericht versöhnter lesen - und sich herrlich amüsieren über ihre Beschreibungen von Seekrankheit, Kricketspielern, Schlangenbeschwörern und dem dauernden Zeitdruck, Phileas Foggs 80 Tage zu unterbieten. Nur einmal wich die Journalistin von ihrer Route ab, in Amiens besuchte sie Monsieur und Madame Verne. "Ihre Kenntnis der englischen Sprache bestand aus ,No' und mein französisches Vokabular aus ,Oui', daher beschränkte sich unsere Konversation auf den Austausch entschuldigender Blicke", schreibt Bly. Zum Glück war ein Übersetzer dabei, und so konnte Bly darum bitten, Jules Vernes Arbeitszimmer zu besichtigen, eine "dürftige Umgebung", urteilte sie, "selbst mein Kämmerchen zuhause war genauso groß". Das jedoch behielt sie für sich, und als sie die Reise beendet hatte, schrieb ihr Jules Verne persönlich ein Willkommenstelegramm.

Am 25. Januar 1890 war Nellie Bly zurück in den Vereinigten Staaten, nach 72 Tagen, sechs Stunden und elf Minuten, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 36,16 Stundenkilometern, 34 987 zurückgelegten Kilometern - und der Erkenntnis, dass man die Welt mit einem einzigen Kleid und mit einer kleinen Handtasche umrunden kann.

akro

Nellie Bly: "Around the World in 72 Days". Aviva-Verlag 2013, 319 Seiten, 19,90 Euro

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.07.2013

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.07.2013