Gewissen gegenüber, dass er dauernd die Eckdaten seiner Familie durchgab" - von den Schulaufführungen seiner Tochter bis zu den Eisprüngen seiner Ehefrau.

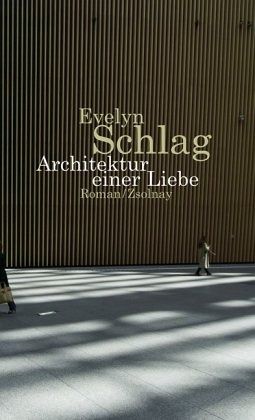

Dass es Besseres im Leben geben muss, ahnt Toria, seit ihr in der St. Petersburger Hermitage ein Kandidat für die große Liebe über den Weg lief: "Ein Mann, mit dem ich kein Wort gewechselt habe, nur einen kurzen und ewigen Blick und die einzige Energie, auf die es ankommt!" Es dauert den halben Roman, bis sich die beiden wiedersehen. Bei einem Kongress in den Vereinigten Staaten entdeckt die zu einer Ansprache ansetzende Architektin ihn im Publikum. Ein "Trommeln im Hals" überfällt sie, "das ihre Stimme beiseitedrängen wollte, die Nebenstraßen voll von der Revolution".

Im Bruchteil einer Sekunde biegt sie ihre Rede in eine verschlüsselte Liebeserklärung um. Doch wer von diesem Wiedersehen einen Umsturz aller Verhältnisse erwartet, wird herbe enttäuscht. Obwohl Wolf Dewinter nicht weniger vom Blitz getroffen ist und die verblüffende Tatsache, dass er wie Toria als Architekt arbeitet, eine tiefere Seelenverwandtschaft plausibel macht, bleibt ihr Glück ein von Hindernissen gepflasterter Kompromiss. Zwar kommt es zu einer innigen Liebesnacht, die zart, wahrhaftig und ohne Peinlichkeiten erzählt wird. Denn die Autorin verfügt über Torias analytische Schärfe, über poetische Sensibilität und ein Taktgefühl, das vor Klischees bewahrt.

Doch vor das absolute Gefühl schieben sich in "Architektur einer Liebe" beharrlich die Widrigkeiten des Alltags. So wie Toria die Erfordernisse der Statik, die Wünsche ihrer Kunden und die langwierigen Entscheidungsprozesse bei der Vergabe öffentlicher Bauten zähneknirschend hinnimmt, zollt auch Evelyn Schlags Prosa der Macht der kleinen Dinge Tribut. Deshalb mündet die Romanze in kein Happy End, sondern in eine komplizierte Fernbeziehung mit hin und her gehenden Mails und Telefonanrufen. Erschwerend kommt hinzu, dass Wolf seiner Freundin finanziell und auf der Karriereleiter unterlegen sowie durch einen unehelichen Sohn gebunden ist.

Die Autorin thematisiert die persönlichen Probleme des Paares auf dem Umweg über ihre professionellen Überzeugungen. Toria ist eine Vertreterin der "floating architecture", bei der sich "private und öffentliche Bereiche ineinanderschieben". Alles in dieser Architektur ist so zweideutig, vorläufig und veränderbar wie die Existenz in einer global vernetzten Welt. Wolf vertritt eine Spielart der "vernacular architecture", die er nicht als regionales, sondern als "umgangssprachliches" Bauen versteht, das zwischen Tradition und zeitgenössischem Stil vermitteln will.

Auch privat steht er durch seinen Sohn mit einem Fuß in der traditionellen Familie und hat Mühe, Toria diese Verpflichtung verständlich zu machen. Toria ihrerseits kommt an die Grenzen ihrer theoretischen Überzeugungen, als sie erkennt, dass ein fließendes Leben der ewigen Metamorphosen ihren Bedürfnissen nicht unbedingt entspricht. Ihr Interesse an den eigenen Wurzeln erwacht, als sie erfährt, dass sie das Kind einer außerehelichen Beziehung ihrer Mutter zu einem russischen Emigranten ist, der ausgerechnet in dem St. Petersburger Theater tätig war, für dessen Anbau sich Toria mit einem Entwurf bewirbt. "Ich verantworte mich schon selbst", ist der zornige letzte Satz dieser "Kriegerin der Einsamkeit".

An diesem Punkt hat der Leser begriffen, dass die große Liebe für eine emanzipierte, erfolgreiche Frau ein überholtes Konzept ist. Den topographischen "Kraftfeldern", an denen sie ihre architektonischen Entwürfe ausrichtet, entspricht im Persönlichen die Schwerkraft ihrer Karriere. Auch zu Marc fühlte sie sich einmal leidenschaftlich hingezogen, wer beweist, dass Wolf in einem halben Jahr nicht ebenso passé ist? Der Roman schwankt zwischen dem Glauben an die Fügung und der Anerkennung des Realitätsprinzips. Gewissenhaft notiert er, wie gebrummt, gerülpst, geschnieft und gegähnt wird, wie die Zeit an falschen Orten mit den falschen Menschen dahinfließt. Am Ende ist die große Liebe auf einen vertrauten Handykontakt geschrumpft.

Torias Bruder erzählt ihr von einem Freund, der eine strenggläubige und verheiratete Muslimin liebt. "Es ist eine hundertprozentige Vereinigung", sagt er, obwohl er sie nicht treffen, geschweige denn umarmen darf: "Ich brauche nur dieses Wissen, dass wir uns lieben. Sie ist ständig bei mir. Wir telefonieren jeden Tag." Es sieht so aus, als könnte die freiheitsliebende Toria keine größere Dosis der Amour fou als diese orthodoxe Muslimin gebrauchen. Im Zeitalter des Individualismus greift der Mensch auf die Versatzstücke der Hohen Minne zurück. Erzwungen wird seine Keuschheit nicht mehr durch Kirche und Moral, sondern durch die Unvereinbarkeit ausdifferenzierter Lebensläufe.

Die Illusion hält etwas länger, wenn die Liebenden über den Globus verstreut sind und sich medial ihrer Gefühle versichern. Die eigentliche Gereiztheit des Buches geht nicht von Torias Rundumschlägen, sondern von einer Erzählung aus, die an ihren Gegenstand nicht wirklich glaubt. Denn sie handelt nicht vom "Anfang einer großen Liebe", wie der Schutzumschlag versichert, sondern von einer artengeschützten Illusion, deren Freigang sich niemand leisten möchte.

INGEBORG HARMS

Evelyn Schlag: "Architektur einer Liebe". Roman. Paul Zsolnay Verlag, Wien 2006. 363 S., geb., 21,50 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 22.02.2007

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 22.02.2007