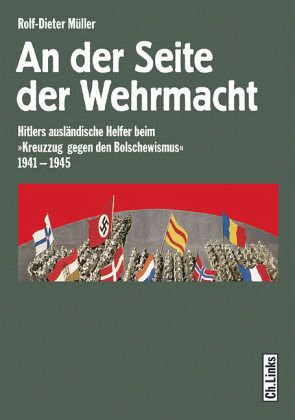

operierten. Der Bestand der an der Ostfront eingesetzten "reichsdeutschen" Armeeangehörigen lag, gemäß Müller, bei durchschnittlich zwischen 2,5 und 3 Millionen Mann.

Müller zeigt, wie sich die imposante Gesamtzahl militärischer "Fremdarbeiter" aus einer Addition sehr verschiedenartiger Komponenten ergibt. Er spricht zunächst von den Beiträgen der mit dem Reich verbündeten Staaten. Unter ihnen nahm Finnland eine Sonderstellung ein, weil es seine Kriegsbeteiligung nicht als Teilnahme an Hitlers "Kreuzzug gegen den Bolschewismus" verstanden wissen wollte. Vielmehr ging es den Finnen primär darum, den im vorausgegangenen "Winterkrieg" 1939/40 an die Sowjets verlorenen Teil Kareliens zurückzugewinnen. Bis zum Herbst 1944 band die finnische Armee in ihrem langgezogenen Frontabschnitt zwar beträchtliche sowjetische Kräfte; die politische Führung wahrte gegenüber Berlin indessen eine gewisse ideologische Distanz und ließ auch die Verbindung nach Washington nie abbrechen.

Weit weniger konkret motiviert als die auf Sicherung seines territorialen Besitzstandes begrenzte Kriegführung Finnlands war die Beteiligung Italiens an Hitlers "Unternehmen Barbarossa". Mussolini ging es darum, antibolschewistische Solidarität mit dem deutschen Verbündeten an den Tag zu legen, vor allem aber den Geltungsanspruch Italiens als europäischer Großmacht auch auf dem neuen Kriegsschauplatz zu demonstrieren. Ohne von deutscher Seite dazu aufgefordert worden zu sein, entsandte Italien Truppenverbände an die Ostfront, deren Bestand sich sukzessive auf nahezu 250000 Mann erhöhte. Zeitweise erschien es nützlich, Italiener als Trennelement zwischen die Kontingente zweier anderer Verbündeter des Reiches in die Frontlinie einzuschieben: Ungarns und Rumäniens.

Feindliche Nachbarn spätestens seit dem Ende des Ersten Weltkrieges, hatten sich die beiden Staaten dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion ihrerseits aus freien Stücken angeschlossen. Sie waren vor allem darauf bedacht, sich durch die Kriegsteilnahme das Recht auf Mitsprache bei der nach dem deutschen Sieg zu erwartenden Umgestaltung der territorialen Besitzverhältnisse in Südosteuropa zu sichern. Für beide galt es, den Nachkriegsaspirationen des jeweiligen Rivalen frühzeitig entgegenzuwirken. Die Kriegswende vom Dezember 1942/Januar 1943 ließ Zukunftsträume dann aber brüsk zunichtewerden. Die rumänischen Streitkräfte - nördlich und südlich von Stalingrad an den Flanken der von Friedrich Paulus kommandierten 6. Armee eingesetzt - verloren nahezu 150000 Mann: Tote, Verwundete und Vermisste. Die Verluste der Ungarn beliefen sich auf über 100000, jene der Italiener auf rund 115000 Mann. Angesichts solchen Aderlasses erstaunt es nicht, dass sich der Beitrag der Streitkräfte verbündeter Regierungen an die deutsche Kriegsanstrengung in der Folge drastisch verringerte. Ebenso markant stieg wegen der erlittenen schweren Verluste aber auch der Mannschaftsersatzbedarf von Wehrmacht und Waffen-SS. Aus rassenideologischer Verblendung hatte es die deutsche Führung weitgehend verschmäht, sich die Dienstbereitschaft zunutze zu machen, die antistalinistisch eingestellte Bevölkerungsteile, insbesondere in den Randgebieten der Sowjetunion, der Wehrmacht anfangs entgegenbrachten. Am ehesten war man bereit, Reiterformationen der Kosaken Aufnahme in die eigenen Reihen zu gewähren.

Besondere Sympathie genossen die Kosaken, weil sie als verlässliche Antikommunisten galten. Die Schaffung von Truppenverbänden, die unter der Bezeichnung "Russische Befreiungsarmee" als formell eigenständige Heereseinheiten hätten operieren sollen, kam in der Endphase des Krieges kaum über erste Ansätze hinaus. Hitler mochte "weltanschaulich" derart ketzerischen Plänen bis zuletzt nicht wirklich zustimmen, weshalb die nach ihrem designierten Befehlshaber so benannte Wlassow-Armee weitgehend ein Phantomgebilde blieb. In großer Zahl sind russische "Hilfswillige" offenbar "inoffiziell" und weitab von ideologischen Erwägungen, einfach um Lücken zu füllen, in deutsche Truppenverbände eingegliedert worden. So soll Paulus im Kampf um Stalingrad über mindestens 19000 russische Hilfskräfte verfügt haben.

Ein Kapitel seiner Darstellung widmet der Autor den Freiwilligen aus dem "neutralen" Spanien und den besetzten Ländern Westeuropas. Zumindest anfänglich galt die Faustregel, dass Freiwilligenkontingente aus "germanischen" Ländern (Niederlande, Dänemark, Norwegen) in die Waffen-SS, aus "nichtgermanischen" Ländern (Spanien, Frankreich) in die Wehrmacht eingegliedert wurden. Der Bestand der spanischen "Blauen Division", die als einziger dieser Verbände einen gewissen legendären Status erlangte, betrug knapp 18000 Mann, aber ein quartalsweiser Ablösungsturnus ermöglichte es einer weit höheren Anzahl spanischer Militärs, sich während des zweieinhalbjährigen Einsatzes der Division "Ostfronterfahrung" anzueignen.

Müller kommt zu dem Schluss, dass der Beitrag ausländischer Soldaten und Hilfskräfte zur deutschen Kriegsanstrengung im Osten weit schwerer ins Gewicht fiel als bisher angenommen. Im Gegensatz zur lange vorherrschenden Sichtweise will er deren Beteiligung nicht als bloße Randerscheinung verstanden wissen; ohne diesen Zuschuss an Wehrkraft wären die deutschen Streitkräfte allein nicht in der Lage gewesen, den Kampf im Osten weit über den Krisenwinter 1941/42 hinaus fortzusetzen. Ein hohes Maß an Plausibilität ist dieser faktisch solide abgestützten Argumentation nicht abzusprechen.

PAUL STAUFFER

Rolf-Dieter Müller: An der Seite der Wehrmacht. Hitlers ausländische Helfer beim "Kreuzzug gegen den Bolschewismus" 1941-1945. Chistoph Links Verlag, Berlin 2007. 276 S., 24,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 29.08.2008

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 29.08.2008