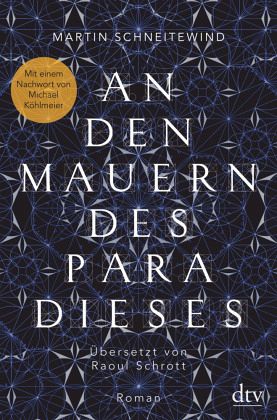

persönlichen Begegnung und der Übergabe des Manuskripts, es folgt die abenteuerliche Lebensgeschichte Martin Schneitewinds, geboren 1945 in Straßburg als Sohn deutsch-französischer Eltern, seine kurzfristige Mitarbeit beim "Corriere della Sera" in Mailand und die damit verbundene Bekanntschaft mit Dino Buzzati, seine Reisen durch Südamerika, seine Arbeit für die Stadtverwaltung in Straßburg bis zur Pensionierung. Das Manuskript, das seine Lebensgefährtin Köhlmeier übergibt, ist in französischer Sprache geschrieben, und da Köhlmeier kein Französisch kann, muss Raoul Schrott es übersetzen.

Mystifikationen sind im Literaturbetrieb gang und gäbe, von B. Traven über Andreas Thalmayr bis zu Elena Ferrante. Wenn Michael Köhlmeier und Raoul Schrott also zusammen einen Roman schreiben, das aber nicht als Autorengespann unter eigenem Namen tun wollten, sondern zu diesem Zweck Martin Schneitewind erfänden, wäre das völlig legitim, solange ein gelungenes Buch dabei herauskommt.

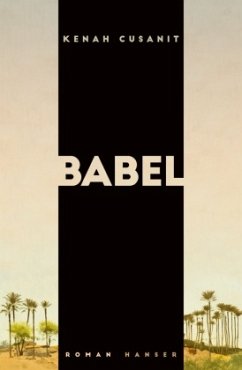

Leider ist das hier nicht der Fall, und die Gründe dafür sind nicht schwer auszumachen. Die Dystopie, die der mysteriöse Autor Schneitewind hier zu entfalten versucht, scheitert vor allem daran, dass sie zu ambitiös ist. Sein Erzähler, der Altertumswissenschaftler David Ostrich von der Universität Toronto, fährt an den Persischen Golf, wo neue Tontafeln entdeckt worden sind, die auf ihre Entzifferung warten und angeblich ein neues Licht auf die Schöpfungsgeschichte und den Garten Eden werfen: daher der Titel des Romans. Um die Fundstätte besuchen zu dürfen, muss Ostrich allerdings Evita (!) finden, die verschwundene Tochter von Thaut, dem Leiter eines großen Dammbauprojekts. Dieser Auftrag wird ihm nicht von Thaut persönlich erteilt, sondern von einem persönlichen Referenten. Später wird man - von Thauts Frau, mit der Ostrich eine kurzzeitige Affäre hat - erfahren, dass Thaut selbst seit langem tot ist und nur noch in mumifizierter Gestalt dann und wann medial der Öffentlichkeit präsentiert wird, als sei er der leibhaftige Lenin. Während der Dammbau offenbar die Antwort auf einen bereits weit fortgeschrittenen Klimawandel darstellt, werden an der Ostgrenze des Staates Migrantenströme mit brutalsten Methoden abgewehrt. Darüber berichtet in einem gesonderten Strang ein zweiter Erzähler, der Leutnant Atam. Hier wird die Referenz auf des Autors angebliche Bekanntschaft mit Dino Buzzati deutlich. Dieser Erzählstrang ist zum einen wesentlich konziser und besser geschrieben, und die Parallelen zu Buzzatis Festung Bastiani aus dem Roman "Die Tatarenwüste" sind unübersehbar.

Um es kurz zu machen: Ostrich landet am Ende nach allerlei Verwicklungen als Gefangener in einem kleinen, abglegenen Fort, wo er von lustlosen Soldaten eher sich selbst überlassen als bewacht wird. Das alles darf hier wiedergegeben werden, ohne dem potentiellen Leser die Spannung zu nehmen, denn die gibt es nicht in diesem Buch.

"Schneitewinds" Dystopie verlegt also einerseits wie alle Dystopien zeitgeschichtliche Bezüge in eine nicht näher bestimmte Zukunft, wobei anzumerken ist, dass dies hier auf eine Art geschieht, wie es ein bereits 2009 verstorbener Autor kaum gekonnt hätte, weil etwa das Ausmaß der Migrationsbewegungen der dann folgenden Jahre und der Errichtung neuer Grenzen noch gar nicht absehbar war, ganz abgesehen vom "Bau der Mexikanischen Mauer", der auf Seite 143 erwähnt wird. (Schneitewind war angeblich, wie aus Raoul Schrotts übersetzerischen Anmerkungen hervorgeht, in seiner Jugend mit Donald Trump befreundet, bevor er sich im peruanischen Urwald mit ihm zerstritten hat.)

Jenseits der zeitgeschichtlichen Bezüge nimmt nun das eigentliche Fachgebiet von Ostrich, die Altertumswissenschaft und besonders die Beschäftigung mit den verschiedenen Schöpfungsmythen, einen breiten Raum ein, was innerhalb der Arbeitsteilung zwischen den beiden Autoren vermutlich auf das Konto von Raoul Schrott geht. An dieser überambitionierten Ausweitung der Kampfzone in alle Richtungen bricht der Roman dann auseinander.

Hinzu kommt, dass der Erzähler David Ostrich eine merkwürdige Mischung aus tumbem Tor, eitlem Besserwisser und Amateurphilosoph mit starkem Hang zu Plattitüden ist: "Mir wurde dabei bewusst, dass gleich wie viele Bruchstücke von Wissen man sammelt, sie erst durch den Zusammenhang einen Sinn erhalten, ohne den sie bloß nebeneinander bestehen, isoliert und absurd." Diese Erkenntnis sollte einem Wissenschaftler doch schon wesentlich früher gedämmert haben. Als ganz neue Einsicht wird dreißig Seiten später auch das problematische Wesen der Zeit verkauft, seit Augustinus eigentlich ein philosophischer Dauerbrenner. "Ist es möglich, über Zeit zu reden? Es heißt, sie wäre absolut, unumkehrbar und unaufhaltbar. Doch ist sie das wirklich?" Tja, man weiß es nicht. Richtig peinlich wird es dann an dieser Stelle: "Können, wollen, müssen, sollen; das ganze Leben scheint bloß aus diesen Modalverben zu bestehen, ohne dass ein Mögen und Dürfen dabei wirklich vorgesehen wäre." Dagegen sind manche Vergleiche schon eher lustig: "Der Ibis in seiner Voliere stocherte mit dem Schnabel in seinem Gefieder wie ein Buchhalter in einem Zahlenregister."

Kurz vor Schluss wird die Moral von der Geschicht' geliefert: ". . . dass da nur Ohmacht ist. Uns und der Welt gegenüber. Was eine Moral vorgäbe, an die wir uns trotz aller Bitterkeit halten könnten. Auch wenn sie die Wahrheit eines zum Tode Verurteilten ist. Denn das sind wir, von Geburt an."

Gerade deshalb sollten wir uns genau überlegen, welche Bücher wir in der jeweils verbleibenden Zeit lesen und welche nicht.

JOCHEN SCHIMMANG

Martin Schneitewind: "An den Mauern des Paradieses". Roman.

Aus dem Französischen von Raoul Schrott. Nachwort von Michael Köhlmeier.

Dtv, München 2019. 395 S., geb., 24,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 29.06.2019

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 29.06.2019