liegt.

Es gibt in der europäischen Gegenwartsliteratur kaum eine Stadt, in der sich Leser so gut auskennen können, nicht erst Elena Ferrantes vierbändige "Neapolitanische Saga" über die Freundinnen Lila und Lenù lädt dazu ein. Auch wer nie über die Via Toledo gebummelt, in die Buchläden an der Port'Alba getreten oder zum Nationalmuseum im Königsschloss auf den Capodimonte gepilgert ist, kann hier bewandert sein.

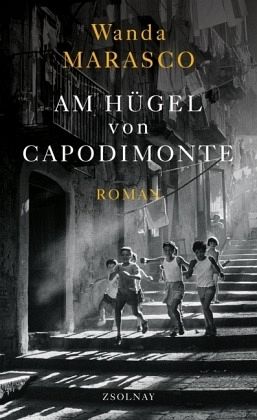

Spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg, seit dem Schocker "Die Haut" von Curzio Malaparte hat die "einheimische" Literatur die Postkartenansicht, die vor allem ausländische Schriftsteller von der Stadt am Golf malten, gründlich zersetzt, und doch bauen etwa Erri De Luca, Diego De Silva und Roberto Saviano sehr verschiedene Textstädte, denen Wanda Marasco eine weitere hinzufügt. Der deutsche Titel holt den Leser bei seinen Ortskenntnissen ab: Aus "La compagnia delle anime finte" (Die Gemeinschaft der falschen Seelen) ist - in der vielstimmigen Übersetzung von Annette Kopetzki - "Am Hügel von Capodimonte" geworden.

Vico Unghiato 53, dritter Stock. Diese Adresse im Rione Sanità setzt Anfang und Ende. "Trink, Ma, trink", sind "letzte Worte", die Rosa an Vincenzina richtet, um dann doch noch einmal das Gespräch mit ihr zu suchen. Zu spät. "Es ist vorbei. Signora ist gestorben", sagt Carmen, die rumänische Pflegekraft, 220 Seiten später, als Rosas Geschwister Lisa, Nando und Giulietta sowie ihre Kinder Chiara und Giuseppe ans Totenbett treten. Ein Augenblick, vielleicht auch ein paar Stunden liegen dazwischen. Und ein ganzes Leben, dessen sich die verwitwete Tochter zu vergewissern versucht: "Ich weiß nicht, ob dies deine wahre Geschichte ist, aber ich lerne gerade, eine zu konstruieren, die dir ähnelt." Der Versuch gerät zu einem prosaischen "stabat mater". Manchmal erzählt Vincenzina auch selbst. In Neapel sprechen auch die Toten.

"Auf dem Körper ist das Muster der Gassen zurückgeblieben, durch das wir gemeinsam gegangen sind, Basso für Basso, ebenerdige Wohnlöcher." Die Mutter, von der Stadt gezeichnet, wird zu deren Allegorie, denn die Tochter löst den Abdruck auf in Geschichten. Sie hält sich zunächst an die eigene Biographie, angefangen bei dem Schulausflug in den Untergrund, den Nunziata, ihr verrückter Lehrer, in der vierten Grundschulklasse unternahm, sie nimmt Spuren auf, gräbt in der Zeit. Ein kleines Porträtfoto - "Für Rafele, Oktober 1947" - gibt Zeugnis: Im März 1946 war Vincenzina, als sie Schutz vor dem Regen suchte, Raffaele Maiorana begegnet, da hatte ihre Mutter Adelì die Siebzehnjährige gerade aus Villaricca in die große Stadt geschickt, wo sie in der Via Duomo als Hausmädchen arbeitet. Sein Lächeln, zwei Goldzähne, und es ist um sie geschehen. Eine Klassenliebe, gegen die Ordnung.

Als Rafele erkennen muss, dass seine Familie Vincenzina nicht akzeptieren wird, retten ihre grobschlächtigen Brüder ihre Ehre: Sie drohen mit Prügeln, und der Arztsohn, der es nur zum Buchhalter gebracht hat, heiratet die arme Schönheit vom Land.

Anrede und Reflexion. "Hörst du mich, Ma? Das ist die Geschichte, die in der Welt war, bevor ich geboren wurde." Rosa reimt sich zusammen, wie die Eltern sich kennenlernten, und verfolgt deren ungleiche Herkunft: In dem Elf-Zimmer-Palazzo neben dem Dom regiert Lisa, die mit dem gutmütig-schwachen Chirurgen Ennio verheiratet und seit dem Kindstod ihrer Tochter Filomena verbittert ist, mit ähnlich eiserner Hand wie in Villaricca Adelì, die mit neun Kindern in einem "großen Raum mit angrenzendem Klo, Kochstelle und Stall an der Hinterseite" haust. Ihr "hurender" Mann Biasino wird auf frischer Tat ermordet, ihrer schönsten Tochter zerschneidet sie das blaue Kleid mit dem weich fallenden Glockenrock, woraufhin Iolanda nicht an der Seite eines stattlichen Offiziers, sondern im Irrenhaus landet.

Neapel nach dem Krieg, zwei Familien, gesellschaftliche Schranken und Ausbruchversuche - die thematischen Parallelen zu Elena Ferrante sind offenkundig, aber der Vergleich stutzt den Welterfolg zur konventionellen Erzählkunst. Wanda Marasco, die 1953 in Neapel geboren wurde, Philosophie und danach Theaterregie studiert sowie lange als Lehrerin gearbeitet hat, rollt kein Epochengemälde auf. In dichten, mosaikartig gefügten Szenen und Miniaturen, Ahnungen und Albträumen, Kindheitsängsten und Familientragödien komponiert sie das Bild einer Lebenswirklichkeit, die von Vitalität und Verrohung, Glaube und Gewalt bestimmt und zerrissen wird.

Politik und Zeitgeschichte kommen nur am Rande vor, Wirtschaftsboom und Democrazia Cristiana, De Gasperi, Saragat, Andreotti. Doch die Perspektive weitet sich. Die Wege durchs Viertel, die tratschenden "Hauskrähen" auf der Treppe, Unglücksraben und schräge Vögel, Begegnungen und Schicksalsschläge: Rafele stirbt einen langen Leberkrebstod, die Behandlung kostet so viel, dass Vincenzina danach für den mafiösen Geldverleiher Musca arbeiten und die kleine Rosa, weil sie rechnen kann, sie "auf den Rundgängen durch die Hölle, auf der Spirale der Wohnlöcher" begleiten muss.

Erniedrigte und Beleidigte, "verquere Menschen und schiefe Wohnungen": Die Schmugglerin Sisina, die Klavierlehrerin Capece, die, Knaben und süßen Likören zugetan, sich erhängt, der Transsexuelle Mariomaria, die einfältige Emilia, die vergewaltigt wird, die vernachlässigte Halbwaise Annarella, die sich im Wald von Capodimonte mit dem Frisör trifft, der Jäger Sepe, der sich, verarmt und traumatisiert, an seinen Kriegserinnerungen wärmt. Bis Musca, nachdem sein Capo gestorben ist, auf der Treppe einem Herzinfarkt erliegt, weil keiner Erste Hilfe leistet.

Die Lebensgeschichten konfrontieren mit der bedrängenden Gegenwart einer alten Stadt, die archaische Sitten und überlieferte Zwänge im Chaos gefangen halten. Die expressionistisch verknappte, sinnenoffene, gedankensprunghafte Prosa der Wanda Marasco erfasst ihre Stimmen, Farben, Gerüche, Schatten und taucht sie in ein ständig wechselndes, zwischen dämonischen Schrecken und moribunder Schönheit changierendes Licht. Neapel sehen und sterben? Neapel lesen und staunen!

ANDREAS ROSSMANN

Wanda Marasco: "Am Hügel von Capodimonte". Roman.

Aus dem Italienischen von Annette Kopetzki. Zsolnay Verlag, Wien 2018. 240 S., geb., 22,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.11.2018

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.11.2018