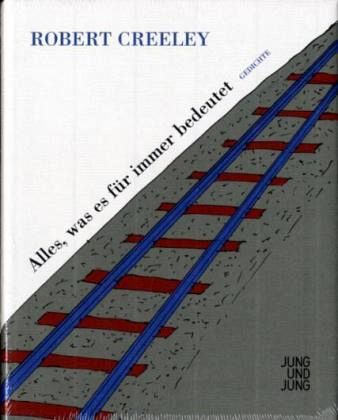

und daher unserer Aufmerksamkeit wert sind, haben lange schon die Werke von Robert Creeley (1926 bis 2005) nachgewiesen. "Echoes" ist ein Band seiner Gedichte überschrieben, vor zwölf Jahren herausgekommen, der Wörter, Form- und Klangfiguren präsentiert, die vielfach wie geborgte oder auch geborgene Elemente wirken und doch im Nachgang oder Nachhall eigene Gestalt gewinnen. Neues entsteht immer aus der Wiederholung eines Vorgegebenen, das sich eben durch die Wiedergabe wandelt: Selten ist dem Grundsatz aller Kunst so klare Evidenz gegeben worden wie in den Werken dieses amerikanischen Lyrikers.

Damit ist auch die Kunst der Übersetzung ausdrücklich gemeint. "Translation" heißt ein Gedicht, das diesen Akt sprachlicher Wiedergabe, der allzu oft als nachrangig, wenn nicht unmöglich angesehen wird, als Echo wahrnimmt und zugleich seine volle Gegenwärtigkeit und Gültigkeit ausweist. So trifft es sich, dass mehr als ein Jahr nach Creeleys Tod jetzt eine schöne zweisprachige Auswahl seiner späten Texte mit Mirko Bonnés deutschen Übersetzungen erschienen ist.

Sie enthält knapp zwei Dutzend Titel aus seinen letzten zu Lebzeiten publizierten Bänden, "Life & Death" (1998) und "If I were writing this" (2003), darunter längere Zyklen wie "Histoire de Florida", "Vier Tage in Vermont", "Die Hunde von Auckland" und "Bilder", die als poetologisches Vermächtnis gelten können. Viele Weggefährten und Vorbilder, Anreger und Angeregte, Kollegen, Freunde oder Nachfolger des Autors - darunter W. C. Williams, Pound, Zukofsky, Charles Olson, Robert Duncan und Denise Levertov - werden darin namentlich genannt oder mit Echos und subtilen Anspielungen in Erinnerung gebracht. Die Liste der Genannten liest sich wie ein Gipfeltreffen amerikanischer Lyriker aus der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts, die Creeley maßgeblich geprägt hat. Wenn er auch der legendären Dichtergruppe am Black Mountain College, wohin ihn Olson 1954 aus dem europäischen Exil holte, nahestand, verdankt sich seine Produktivität und Prägekraft vielleicht just der Tatsache, dass er gern Abstand hielt und eigene Wege ging. Ein Echo wirkt wohl umso nachhaltiger, je klarer die Distanz zum Wiederholten ist.

Entsprechendes gilt für die Themenfelder, an denen Creeley seine Verse bricht und auf denen er die - oftmals kargen, sparsam eingesetzten - Worte zur Sondierung ihrer Wirksamkeit aussetzt. Noch das Intimste, wie das eigene Gesicht im Spiegel, wirkt auf einmal distanziert: "Bist noch / da hinter / dem Spiegel, / Bruder Gesicht. / Nur warst du / gestern jünger, / jetzt siehst du / alt aus." Dagegen rückt Entferntes hier unwirklich nah, wenn ein Text wie "Die Hunde von Auckland" die Erfahrung einer Reise um die halbe Welt erkundet, an deren Ziel der Reisende sich, wie es scheint, nur in Reflexen oder Reflexionen des Zurückgelassenen verfängt: "Wie wirklich bleiben in derlei Echos? Wie, letztlich, irgendwo dem Körper folgen?"

Solche Fragen nach dem Selbst stellen auch die wohl berühmtesten Zeilen von Creeley, die der Übersetzer hier in seinem Nachwort zitiert: "Wer / bin ich - / Identität / die singt." Allerdings muss man wohl nicht, wie Bonné vorschlägt, diese Verse als Ausdruck einer Übereinstimmung verstehen, in die sich das Autor-Ich mit dem Ich des Textes bringt. Denn auch wenn dieser Vers vom "Singen" spricht, singt er selbst ja keineswegs, sondern ruft nur die entfernte Erinnerung an jene bardische Emphase auf, mit der sich Dichter einst als Sänger präsentieren konnten: wiederum das Echo also einer vorgegebenen Tradition, von der wir allenfalls den Nachhall hören.

Diese Lesart jedenfalls legt Creeley mit "Histoire de Florida" nahe, einem vielteiligen Zyklus, der, anders als der Titel nahelegt, vor allem die Selbstpositionierung eines Lyrikers vornimmt. Dazu wird einerseits die alte Auffassung vom Dichterhandwerk, das man lebenslang lernen muss, zitiert, andererseits der Glaube an die Inspiration aufgerufen, der hier mit den bekannten Worten des englischen Emphatikers D. H. Lawrence - "nicht ich, sondern der Wind, der mich durchweht" - zur Sprache kommt.

Creeley hält zu beiden Positionen Abstand und sucht vielmehr in solchen Gesten Vergewisserung, die nicht zum Unbedingten oder Grundsätzlichen taugen. Eben weil es so das Vorläufige seiner eigenen Formulierung mitdenkt, scheint sein Werk sich auch dem Übersetzen sehr gezielt zu öffnen. Deutschen Lesern sind seine Texte bislang vor allem durch Arbeiten von Klaus Reichert bekannt. Jetzt nimmt der Hamburger Lyriker und Übersetzer Mirko Bonné, kürzlich erst durch seine Mitarbeit an der deutschen Yeats-Gesamtausgabe hervorgetreten, sich der Aufgabe an, die Eigenheit von Creeleys Versen in fremde Echos einzufangen. Als besondere Schwierigkeit - neben den leidigen Reimen - erweist sich wieder einmal die Tendenz zur Länge deutscher Wort- und Satzgefüge, die der asketisch schlanken und verknappten Sprache der Vorlage schlecht bekommt. Gerade hierfür jedoch findet Bonné mitunter glückliche Lösungen, etwa wenn er den Titel "Place to be" einfach mit "Bleibe" wiedergibt und auch sonst vor umgangssprachlicher Lakonik und Laxheit nicht zurückscheut.

Bei einer zweisprachigen Ausgabe sind es zudem gerade die eher eigenwilligen Übersetzungsvorschläge, die für besondere Anregung sorgen. Dem programmatischen Text "Echo" beispielsweise fügt Bonné mit "Der Andere" eigenmächtig ein Wort zu, als wollte er sich selbst auf diese Weise ein Gesicht geben: "Der Andere, / Bruder, Schwester des gesichtslosen, / jetzt eisernen Körpers, alles / noch ungesagt, unerfahren, / unerkannt, und dann / der Tod so ganz plötzlich".

Nach Creeleys Tod im Vorjahr ist diesen Herbst der zweite Band seiner "Collected Poems" herausgekommen, der wie der erste fast 700 Seiten umfasst. Bonnés kleine, aber gehaltvolle Auswahl aus dem Spätwerk mag daher einen hochwillkommenen Vorlauf bieten, was für deutsche Leser bislang noch alles ungesagt, unerfahren oder unerkannt geblieben ist. Von Robert Creeleys Echos also dürfen wir mit Sicherheit noch lange viel erwarten.

TOBIAS DÖRING

Robert Creeley: "Alles, was es für immer bedeutet". Gedichte. Aus dem Amerikanischen übersetzt und mit einem Nachwort von Mirko Bonné. Verlag Jung und Jung, Salzburg 2006. 134 S., geb., 19,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.02.2007

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.02.2007